クラシック音楽と聞くと、ちょっと難しそう……と感じるかもしれません。でも大丈夫! 実は、誰もが一度は耳にしたことがあるような美しいメロディーや、心揺さぶる壮大なオーケストラの響きなど、クラシック音楽には魅力的な音楽がたくさんあります。

そんな魅力あふれるクラシック音楽を「バロック音楽」、「古典派音楽」、「ロマン派音楽」、「近現代音楽」の4つの時代に分けて紹介していきます。それぞれの時代の作曲家や代表曲、音楽の特徴を知れば、夏休みが終わる頃には、お気に入りの音楽がきっと見つかるはずです。夏休みを利用して、クラシック音楽の奥深い世界を探求してみましょう!

第2回は古典派音楽です。古典派音楽とは、およそ1750年から1820年頃にかけて栄えた音楽で、バロック時代と後のロマン派をつなぐ変革期として知られています。モーツァルトやベートーヴェンなどの巨匠たちが活躍した時代でもあります。バロック時代にあたる1750年頃まではクラシック音楽は王様や貴族だけのものだったのに対して、この時代には、一般的な市民たちもクラシック音楽を楽しむことができるようになりました。

この時代の美術や建築が、シンプルさや対称性を重視し、秩序と調和を追求していたように、音楽もまた形式美を重視し、明快でバランスの取れた表現が用いられるようになり、それまでの音楽よりもより洗練され、聴く人に調和と安定感をもたらすようになりました。今でもよく耳にする交響曲、ソナタ、弦楽四重奏といった形式が大きく発展したのもこの時代です。作曲家はこれらの形式の中で、旋律、和声、リズムを巧みに操り、美しい音楽を作り上げました。この時代の音楽は、シンプルで覚えやすいメロディーと、明確な構成を持っていますが、決して単純ではありません。聴けば聴くほど、その精巧さや完成度の高さに気づかされるでしょう。優雅な宮廷音楽から、力強い交響曲、親密な室内楽まで、多種多様な音楽が生み出され、聴く人の心を満たしてくれます。古典派音楽は、きっと日常に彩りを与え、心を豊かにしてくれるでしょう。

- 「モーツァルト」チャンネルを知るためのレファレンス

- モーツァルト(USEN MUSIC GUIDE)

古典派音楽を代表する作曲家であるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。幼い頃から神童として知られ、ヨーロッパ各地で演奏活動を行い、その才能を世に広めたモーツァルトは、35年という短い生涯の中で、交響曲や協奏曲、オペラや宗教曲など、あらゆるジャンルで数多くの傑作を生み出し、その多くは今日でも世界中で親しまれています。このチャンネルは、そうしたモーツァルト作品の数々を堪能でき、集中力アップ、ストレス緩和、食品の熟成など、いわゆるモーツァルト効果が期待できると注目されています。

▼モーツァルトの作品の中でも特に有名な「アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525」。元々は、夜の社交の場で演奏されることを目的とした「セレナーデ」という形式の楽曲で、堅苦しい雰囲気ではなく、軽やかで親しみやすい音楽として作られました。

▼こちらも良く耳にする「クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581」から第1楽章。この作品は、モーツァルトが円熟期に差し掛かっていた時期の傑作であり、彼の音楽が持つ「天上の美しさ」と「人間的な温かさ」が凝縮された一曲です。

▼モーツァルトが作曲した4曲のフルート四重奏曲の中で最も有名な「フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285」から第1楽章。実はフルートをあまり好んでいなかったといわれているモーツァルトですが、その個人的な感情とは裏腹に、フルートの特性を深く理解し、この楽器の魅力を最大限に引き出す美しい作品を数多く残しました。

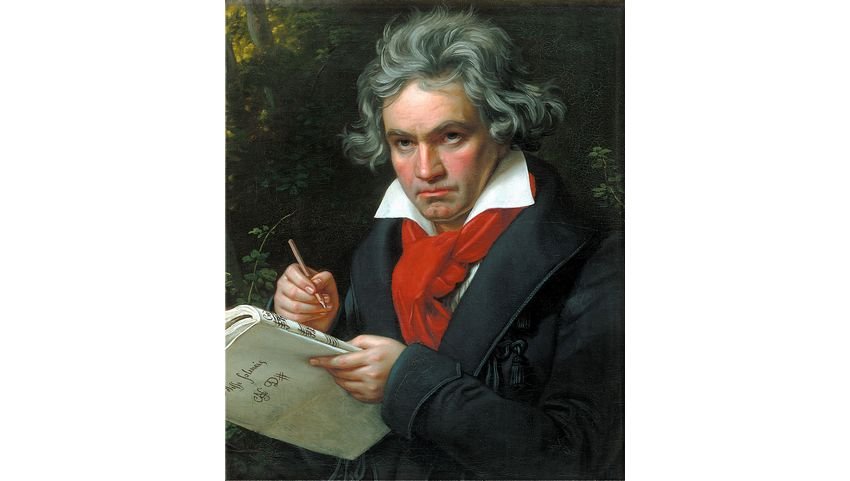

- 「ベートーヴェン」チャンネルを知るためのレファレンス

- ベートーヴェン(USEN MUSIC GUIDE)

クラシック史上最も偉大な作曲家のひとりであるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの作品が楽しめる専門チャンネル。20代後半から難聴に苦しみ始め、絶望の淵に立たされながらも、彼は音楽への情熱を失わず、むしろ内なる声に耳を傾けることで、革新的な作品を生み出しました。ロマン派や現代に続く音楽家たちに多大な影響を与えた32曲のピアノソナタや16曲の弦楽四重奏曲、また生涯のライフワークとも言える交響曲や協奏曲など、数多くの名曲から、BGM性の高い作品だけをセレクトしてお送りしています。

▼ベートーヴェンが作曲した全10曲のヴァイオリン・ソナタの中でも、特に親しまれている「ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調 Op.24」より第1楽章。明るく伸びやかな旋律、全体に漂う穏やかで希望に満ちた雰囲気から、「スプリング・ソナタ」という愛称で知られています。

▼「ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2【月光】」より第1楽章。「月光」という愛称は、ドイツの詩人であり音楽評論家であったルートヴィヒ・レルシュタープが、この第1楽章を「スイスのルツェルン湖の月光に照らされて揺れる小舟のようだ」と表したことに由来しています。

▼クラシック音楽の中でも最も有名な作品の一つである「交響曲 第5番 ハ短調 Op.67【運命】」より第1楽章。「運命」という愛称は、ベートーヴェンの秘書アントン・シンドラーが「ベートーヴェン自身が『このように運命が扉を叩く』と言った」と語ったことが由来とされていますが、この証言には信憑性に疑問符がつくことも多く、本当にベートーヴェン自身のものであったかは定かではありません。

「夏休みCLASSIC入門!古典派音楽編」、いかがでしたか?この機会にUSEN MUSICで古典派音楽の普遍的な美しさに触れてみませんか?

(おわり)

文/北村魁知(USEN)

北村魁知(きたむら かいち)PROFILE

株式会社USEN 制作1部所属。クラシックを中心に、各チャンネルの選曲、ディレクションを担当。趣味はランニングとサイクリング。体を動かして汗を流した後にクラシック音楽に浸るのが最高の癒やし。

…… and more!

-

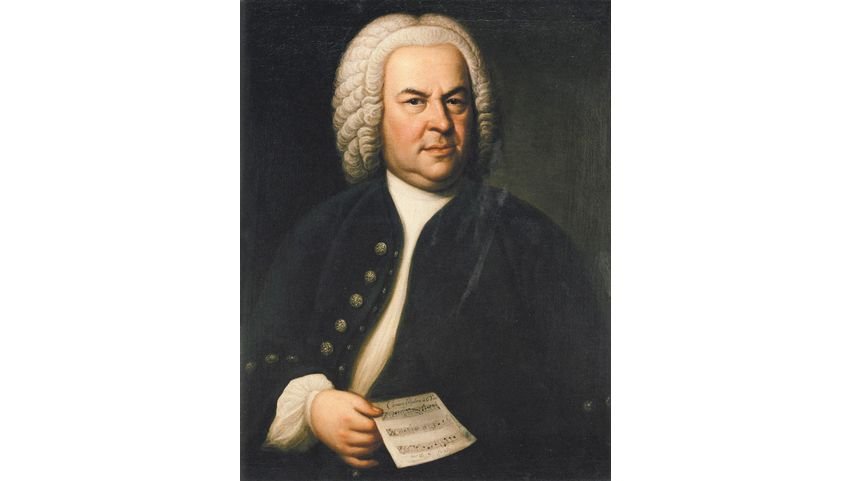

夏休みCLASSIC入門!バロック音楽編――「バロック」「バッハ」「ヴィヴァルディ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!新番組編――「夏カフェ」「シーサイド J-POP」「Cool&Tropical House」「ある夏の日のジャズ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏のSALE商戦を勝ち抜くBGM!――「セール/フィーヴァー J-POP」......and more!

USEN/U-NEXT関連 -

「GQuuuuuuX」だけじゃない!歴代のガンダムソングを楽しみ尽くそう!

連載 -

MoMo「SHIRLEY」、grentperez feat. Jeremy Passion「Girl at the Station」......and more!――番組ディレクターのおすすめアーティスト&新曲をピックアップ

連載 -

「スラムダンク」「エヴァンゲリオン」...アニソンの歴史を振り返ろう!1994年,1995年編

連載 -

夏の気配をBGMに!レゲエ編――「ダンスホール・レゲエ」「 レゲエ(チルタイム)」「スウィートレゲエ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!海辺の風景編――「ネオ・サーフ・ミュージック」「地中海 Cruising BGM」「イルカ・クジラ ~海からの癒し~」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!ハワイ編――「ハワイアン」「 ハワイアン・インスト」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!沖縄編――「オキナワン・ポップス」「琉球民謡 (ミドル~アップ)」「琉球民謡 (スロー)」...... and more!

USEN/U-NEXT関連 -

「セーラームーン」「幽☆遊☆白書」...アニソンの歴史を振り返ろう!1992年,1993年編

連載 -

親しみやすいユーティリティー・プレーヤー――「コーヒー・ジャズ」

USEN/U-NEXT関連 -

「ナディア」「ちびまる子ちゃん」...アニソンの歴史を振り返ろう!1990年,1991年編

連載 -

ロックってちょっと苦手なんだよな......という人に!――「Soft Breeze ~爽やか洋楽ROCK」

USEN/U-NEXT関連 -

ポピュラー音楽のメインストリームをBGMに!――「トレンドR&B」

USEN/U-NEXT関連 -

アップリフティングな新世代J-POP――「アガる!令和のJ-POP&洋楽」

USEN/U-NEXT関連 -

サブスクネイティブなZ&Y世代向けチャンネル――「#feelin' good:day」「#feelin' good:night」」

USEN/U-NEXT関連 -

子供たちの笑顔弾けるBGM――「カラフル・ポップ for KIDS」

USEN/U-NEXT関連 -

流行に敏感な若者世代が集う場所に――「最新☆BOYS J-POP」

USEN/U-NEXT関連 -

横浜ベイクォーター――潮風と音楽が運ぶ「おとなりゾート。」

USEN/U-NEXT関連 -

大阪・関西に、日本に賑わいを!――「アクティヴ!大阪(J-POP)」「アクティヴ!大阪(演歌)」「# 日本のかっこいいインスト」

USEN/U-NEXT関連 -

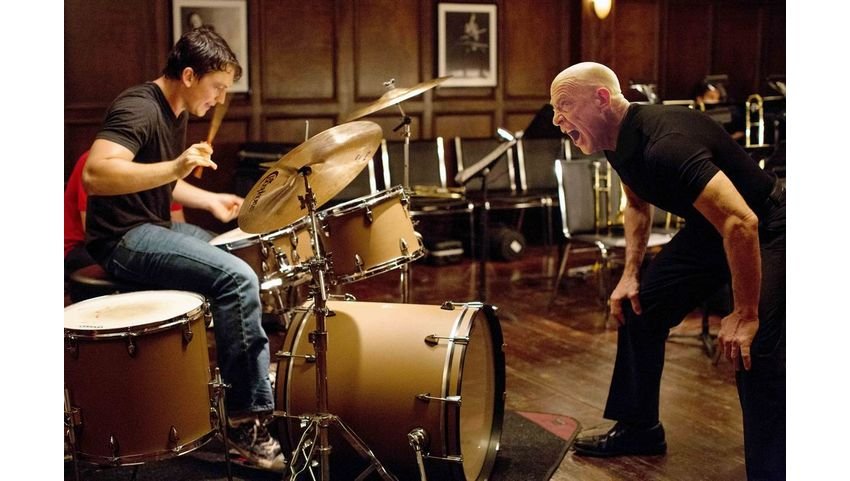

映画『セッション デジタルリマスター』に宿された狂気と情熱――スクリーン越しに聴こえるジャズ

USEN/U-NEXT関連 -

チル&リラクシンな「R&B(リラックス)」、ダンサブルな「R&B(ダンス)」――ユーティリティに優れたふたつのR&Bチャンネル

USEN/U-NEXT関連 -

インバウンド向けBGMの切り札はこれだ!――「海外で人気のJ-POP/アニソン」

USEN/U-NEXT関連 -

冬本番!鍋の美味しい季節におすすめのBGM――「エモい!居酒屋向け昭和ロック&ポップス」「ときめき!居酒屋向け80'sアイドル」「JAPANESE CITY POP」

USEN/U-NEXT関連 -

活発なムードを演出するロックBGM――「active mood~明るい洋楽ロック」

USEN/U-NEXT関連 -

「HIP HOP」「Workout HIP HOP」「Chill HIP HOP」――USEN流HIP HOP系BGMのメソッド

USEN/U-NEXT関連