──新作『1978:リベンジ・オブ・ザ・ドラゴン』は、前作『1978』の続編のようなタイトルですが、どんな由来がありましたか?

「タイトルのドラゴンは、僕のヒーローであるブルース・リーのことです。彼は生前、東洋と西洋の価値観の違いや偏見の中で、様々な摩擦と戦いながら生きていました。しかし現在、マーシャルアーツやカンフー映画といえば真っ先にブルース・リーの名が世界中で挙がります。つまり復讐を成し遂げ、最終的に笑ったのは彼だったんじゃないかと思うんですよ。

彼は単なる映画スターやアクション俳優というより、精神性や哲学を通して人間の在り方を高めようとした人でした。僕はそこに強く惹かれているし、今回このアルバムに「リベンジ・オブ・ザ・ドラゴン」と名づけたのも、そうしたリーの生き様に敬意を表し、自分自身の精神的な成長やメッセージと重ね合わせたかったからです。ある意味、彼と彼が象徴するすべてのものに対するオマージュですね。しかも彼とブラックミュージックとの間には、僕の中で深い繋がりがありますし」

──それは、具体的にはどんな繋がりですか?

「映画『燃えよドラゴン』を観ると、彼が部屋でトレーニングしているシーンがあります。その壁に、ジミ・ヘンドリックスのポスターが貼ってあるんです。彼はアメリカ西海岸、特にシアトルやベイエリアのカルチャーと繋がっていて、あの時代のブラックミュージックとも静かに共鳴していたはず。そういう小さな仕草や演出からも、彼のメッセージが感じられます。

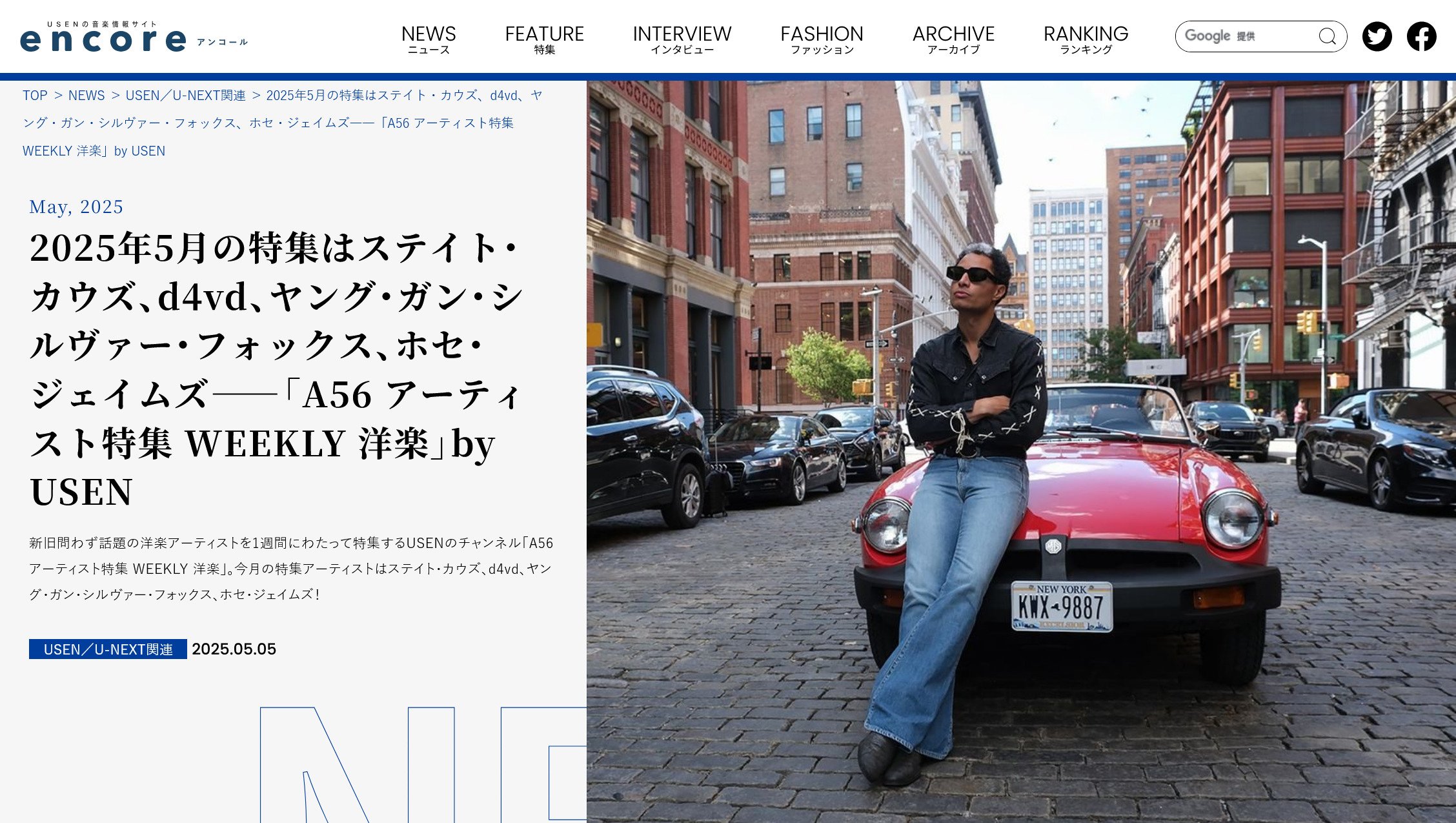

ちなみに今作のジャケット写真で僕が着ている衣装も、ブルース・リーがスポーツカーに寄りかかっている70年代の写真にインスパイアされたもの。あのシャツやベルボトム、眼鏡のスタイルまで取り入れるなど、細部にわたって彼の美意識に敬意を払っているんです」

──そうだったのですね!

「彼はカルチャーアイコンであり、スタイルアイコンでもあった。でも、そのことが正当に評価されてない気がするんです。みんなアクションヒーローというイメージでは知っているけど、彼の影響力はもっとずっと広くて深い。それを今回の作品でも、さりげなく、しかし明確に表現したかったんです」

──ちなみにホセさんは、瞑想やヨガといった東洋の精神的なトレーニングにも関心ありますか?

「瞑想やヨガにはずっと興味がありますね。実際に取り入れてもいますし、最近は気功にも取り組んでいるんですよ。気功は中国武術のひとつで、太極拳にも少し似ている動きがあります。これらはすべて心と体のバランスにフォーカスしていますし、そこに惹かれています。個人的には……他の格闘技と違って殴られないのがいいですね(笑)」

──太極拳やヨガ、瞑想などを取り入れることは、音楽表現にも意味があると思いますか?

「思います。僕らのようなアーティスト、例えばシンガーやミュージシャン、映画監督、作家、写真家などは、とにかく頭の中で生きてる時間が長いんです。アイデアを考えたり次の作品の構成を練ったり、歴史を研究したり新しいことを学んだり……それ自体はすごく大事なことだけど、でもある瞬間に気づくんです。”あ、ちょっと頭を休めないとダメだな”と。

僕にとっては武道や瞑想をする時間が、頭から身体へ戻る時間です。呼吸を整え、心の動きを感じながら”今、ここにいるんだな”と意識する。パフォーマーにとって、この、今にいる感覚は本当に大切です。僕自身、デビューしたての頃はすべてがめまぐるしくて。新しい国、新しい都市、新しいステージ……何もかもが初めてですし、常に先のことばかり考えていました。周りからも、次は何?新しいアルバムは?と聞かれるし、自分でももっと、もっとと焦っていたと思う。でも、それって今この瞬間からどんどん自分を引き離していくことになるんですよね」

──なるほど。

「だから今、”今日ここにいて、今あなたとこうして話している。この瞬間こそがすべてなんだ”と思えるようになったことは、自分にとって大事なことです。あまり知られていないことですが、実は僕、3か月前にカリフォルニア州オルタディーナの山火事で、すべての持ち物を失ってしまったんですよ」

──え!そうだったのですか。

「自分が持っていたもの、つまり物理的に手で触れられるものが全部なくなったときに、いったい何が残るのか?と自分に問わざるを得なかった。財産が消えたとき、自分の豊かさはどこにあるのか。物質がなくなったとき、自分の魂はどうあるのか。それは、とても深い問いでした」

──ところで、今回カバーされている楽曲はすべて1978年前後に発表された名曲ばかりです。

「たとえばマイケル・ジャクソンの存在が、自分にとってどれほど大きかったかを言葉では言い尽くせない。10歳のときにミネアポリスで「Bad World Tour」を観る機会があり、それは人生を変えるような体験でした。

今でもはっきり覚えているのが「Smooth Criminal」の最後のシーン。マイケルがあの白い帽子を投げて、スポットライトがそれを追っていく。そしてその帽子が客席に飛んでいった瞬間、観客全員が、反射的に立ち上がって手を伸ばしたんです。僕もそのひとりでした。

そこには5万人以上のオーディエンスがいたはずですが、みんなまったく同じ動きをした。その時に思ったんです。”これが音楽の力なんだ”と。あの一体感は、今でも忘れられません」

──僕も「Bad World Tour」を日本で観ましたよ。当時は高校生でした。

「観たの !?ザ・ビートルズの「Come Together」はやった?

──いや、覚えてないです……やっていなかったんじゃないですかね。

「ふふふ……ツアー中、いくつかの会場ではやったんですよ。とにかく、子どもの頃の僕の部屋にはもちろんマイケルのポスターが貼ってありましたし、「スリラー」や「BAD」も大好きでした。でも、僕にとって一番特別なアルバムは『Off the Wall』なんです。あのアルバムには、マイケル・ジャクソンが有名になる前の、純粋な音楽家としての姿が詰まっていると思っていて。「Rock With You」 をカバーすることで、あのピュアな輝きやグルーヴを敬意を込めて表現したかったんです」

──プロデューサーであるクインシー・ジョーンズへのオマージュも込められていたのでは?

「もちろん。それからハービー・ハンコック。彼は今も健在で、長年にわたって音楽界の伝説であり続けている。彼の存在がなければ今のロバート・グラスパー的な実験的ジャズも生まれていないと思う。「I Thought It Was You」は実はあまりカバーされていない曲なんですよ。でも僕はこの曲の持つ美しさや、彼の音楽の奇跡的な一面を表現したくて。実際に歌ってみると、かなり難しい曲でしたけど、挑戦する価値がありました」

──ローリング・ストーンズの「Miss You」、ビー・ジーズの「Love You Inside Out」をカバーしていたのも嬉しい驚きでした。

「ビー・ジーズは1978年当時、間違いなく世界で最もビッグなバンドでした。『サタデー・ナイト・フィーバー』のサウンドトラックは、もうとにかく圧倒的で。でもね、彼らが本当に欲しかったのはブラックラジオからのリスペクトだったと知っていました?そのために本気で音作りをしていて、この曲でついにブラックラジオに届いた。それを知った時、僕はすごく感動したんです。”ああ、この曲にはそういう背景があったんだ”って」

──あなたが生まれた1978年については、どんなイメージを持っていますか?

「僕の世代ならみんな覚えているようなこと、例えばマイケル・ジャクソンの影響、MTVの登場によるミュージックビデオの革命、ニンテンドー、『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』……そういうカルチャーの変化が、一人ひとりの感性にしっかりと染み込んでる。親が何を聴いていたか、車で流れていたラジオから何が聞こえてきたか、テレビで何を見ていたか。そういうものが後から思い返してみると、自分のバックグラウンドを作っていたりするんです。

政治的な背景も大きいですね。1978年頃、アメリカでは女性の権利運動が大きなうねりになっていて、僕の母もその活動に積極的に関わっていました。僕の育った環境には、常にそういう社会と向き合う姿勢があったと思います。音楽史的に見ても、この時代は大きな転換点でしたよね。バンドの時代が終わりつつあって、ドラムマシンやクラフトワークのような電子音楽の幕開けが始まっていた。その時代に生きていた人たちは、そんな変化の瞬間にいるとは思ってなかったかもしれないけれど、数年後にはすべてがHIP HOP、エレクトロニカ、ハウスへと変わっていく」

──確かに。

「その一方、ディスコの頂点にいたビー・ジーズにとって1978年は終わりの始まりでもあった。彼らはその後、まったく違う方向に進んでいった。ハービー・ハンコックも、ちょうど『Head Hunters』の後に『Future Shock』のような革新的な作品へと移行していく時期。プリンスも1978年がデビューの年で、ザ・ローリング・ストーンズのツアーでオープニングを務めたけれど、観客からは完全に受け入れられなかったという、信じられないようなエピソードがある。でも、そこから彼はすべてを変えていくわけです。

そうやって思い返すと、1978年には終わりと始まりが同時に存在していた。だから僕は、音楽家としても人間としても、その年を掘り下げてみたかったんです」

──今作では、黒田卓也さんやベン・ウェンデルさんといった同世代の実力派と共演されていますが、レコーディングの中で世代的な共鳴のようなものを感じる瞬間はありましたか?

「間違いなくありました。同じ時代に育って、同じ音楽や文化に影響を受けてきたことで、自然と通じ合えるものがあります。たとえばファンキーなグルーヴならハーヴィー・メイソン、ロイ・エアーズ、あるいはマイルス・デイヴィス……名前を挙げるまでもなく互いにその感覚を共有しています。「Rock With You」のレコーディングでも、何も言わずに僕が軽くビートボックスでデモを録って渡したら、卓也はすぐにアレンジを完璧に仕上げてくれました。

ベン・ウェンデルとの作業も素晴らしかったですね。彼は実験的なジャズやエレクトロニックな音楽性で知られているけど、マルチプレイヤーでもあって。実は昔、プリンスのバンドでも演奏したことがあるんですよ。それってすごくないですか?ポップスのフロントラインで演奏する経験もあるけど、普段はそういう機会が少ない。だから今回のように、楽しいグルーヴの中で思い切りプレイできることを、彼自身すごく喜んでいました」

──逆に、エバン・ドーシーのような若い世代のアーティストと共演することは、あなたにとってどんな経験でしたか?

「彼女の世代は、僕にとっては希望を体現している存在です。とても謙虚で、感謝の気持ちにあふれていて、彼女はベン・ウェンデルに会えたことを本当に心から喜んでいた。彼の大ファンなんですよ。そういう純粋な姿勢に僕は感動しました。

僕らのようなジェネレーションXは、たとえばカート・コバーンみたいにクールでいることとか馴染まないことが価値だったじゃないですか。今の若い世代はまったく違っていて、音楽をできることが嬉しい、素晴らしい人たちと一緒にいられることが嬉しいと喜びに満ちているんです。その喜びが本当に感染するように伝わってくるんですよね。

エバンはとても才能がある。一世代に一人と言っていいほどの特別なプレイヤーだと思っています。そんな若いミュージシャンにハイレベルな現場で演奏する機会を与えることが、自分なりのコミュニティへの恩返しだと思っています。若い世代には、本気の場でプレイする経験がどうしても必要ですから」

──ところで「They Sleep, We Grind」という曲は、どんなきっかけで生まれたのでしょうか?

「これは、僕にとってすごくリアルな感覚から生まれた曲です。深夜に創作活動をしていて、ふとInstagramを開くとエリカ(・バドゥ)はいつも夜中に大量のストーリーをアップしている。ときには100個くらいのクリエイティブな投稿が並んでいるんですよ。そして、その最後に必ずこう書いてある。「Keep grindin’(やり続けよう)」と。

僕にとってそれは、まるでクリエイティブな人たちへのバットシグナル――バットマンを召喚するためにゴッサムシティの夜空に投影されるシンボル――のようでした。”みんな寝てるけど、今もアイデアを模索してるやつ、いる?”みたいな。それを見て深夜にビートを作り始め、やがてこの曲の原型になった。音の質感は、どこかエリカ・バドゥやマッドリブのエネルギーを感じさせるようなもので、”この感覚をアルバムに持ち込まなきゃ”と思ったんですよね」

──この曲が、個人的にもっともカンフー映画の影響を感じました。

「でしょう?(笑)僕はもう、とにかくカンフー映画が好きなんですよ。子どもの頃からずっと観ていますね。特に好きなのは『少林寺三十六房』。それから、ジャッキー・チェンの『酔拳』。ショウ・ブラザーズ(香港の映画会社。1960年代から1970年代末に香港映画の黄金時代を築いた)の映画に夢中でした。香港映画のあの独特の美学、演出、アクション……たまらないんですよね!」

──刀を抜く音とかも最高ですね。

「この曲の効果音はすべて自分で作りました。パンチの音、キックの音、足音、ドアの開閉など。たとえばパイプを叩いたり、ピンポン球のような音を重ねたりして、あの感じを完全に再現したんです。それだけでは飽き足らず、レコーディングに参加してくれたメンバー全員でカンフー映画のショートフィルムまで撮りました(笑)。

実はカンフー映画のサウンドトラックって、めちゃくちゃファンキーで、音楽的にも面白いんです。いきなりクインシー・ジョーンズっぽい音楽が流れてきたり、ジャズやソウルと通じる要素があったりして、まるでHIP HOPの先駆けみたいな空気すらある。そういう感覚も、今回のアルバムにしっかり取り入れたかったんです」

──ちなみにそのショートフィルムで黒田卓也さんはどんな役?

「卓也は……マスターですね!最初は悪の側にいるんですよ。でもある時気づくんです。”このままじゃダメだ”って。それで、悪のクライアントを離れる決意をする」

──まるで『バットマン ビギンズ』じゃないですか。

「そうそう!(笑)もうすぐ公開されるので楽しみにしていてほしいです」

──今回のプロモーションのあとは、今後のライブや公演など、何か予定されていることはありますか?

「今はこうして日本に来られるだけでも本当に幸せですが、ちょうど今日、桜が散り際を迎えているのを見たんです。とても美しい完璧な一日でした。僕にとっては、こうして日本にできるだけ頻繁に来ること、少なくとも年に一度は訪れることがすごく大切です。日本に来ると何か精神的なつながりを感じるというか、すごく平穏な気持ちになる。もちろん、ジャパニーズフードも最高ですしね(笑)。

今は秋にバンド全員を連れて戻って来られるよう、いくつかのショウを計画しているところです。また皆さんと音楽を分かち合える日を、今からとても楽しみにしています」

(おわり)

取材・文/黒田隆憲

通訳/丸山京子

写真/平野哲郎

▼2025年5月26日(月)~6月1日(日)特集はホセ・ジェイムズ――「A56 アーティスト特集 WEEKLY 洋楽」by USEN

ホセ・ジェイムズ『1978:リベンジ・オブ・ザ・ドラゴン』DISC INFO

2025年5月16日(金)発売

UCCU-1696/2,750円(税込)

ユニバーサルミュージック

関連リンク

…… and more!

-

ヤコブ・ブロ インタビュー――映画『ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン ―ジャズが生まれる瞬間―』に見るジャズシーンの"いま"

USEN/U-NEXT関連 -

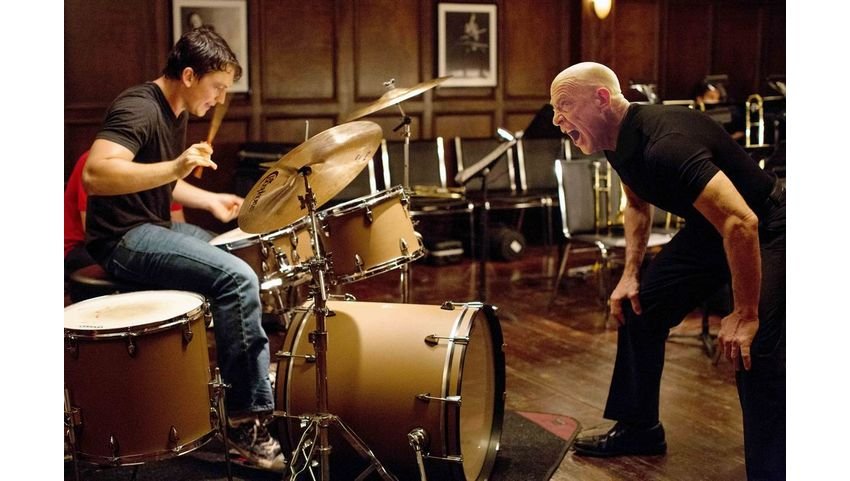

映画『セッション デジタルリマスター』に宿された狂気と情熱――スクリーン越しに聴こえるジャズ

USEN/U-NEXT関連 -

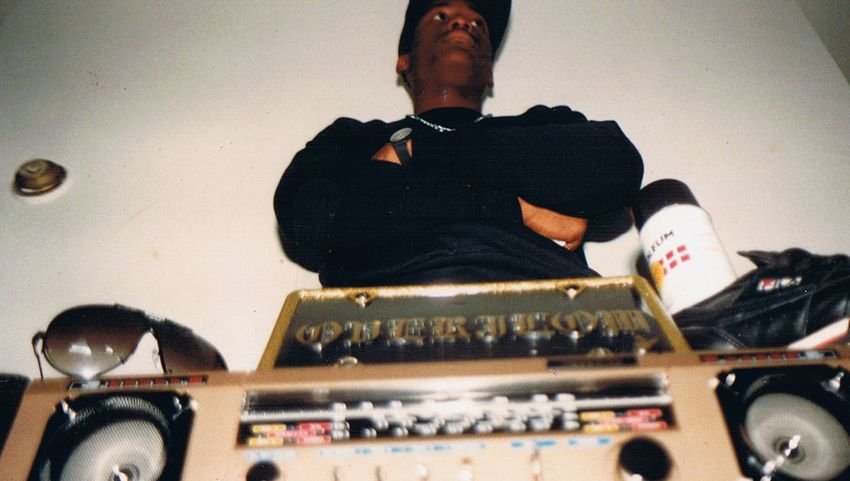

「HIP HOP」「Workout HIP HOP」「Chill HIP HOP」――USEN流HIP HOP系BGMのメソッド

USEN/U-NEXT関連 -

ミイナ・オカベ「Strong(Acoustic ver.)」「Making Plans」インタビュー――生活の中にある音楽

encoreオリジナル -

上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット『シルヴァー・ライニング・ スイート』インタビュー

encoreオリジナル -

ジョン・バティステ『ウィー・アー』インタビュー――45分間目を閉じて

バックナンバー -

インタビュー――映画『ソウルフル・ワールド』とジョン・バティステ

バックナンバー