──“ソロデビュー30周年です”と言われると、どんな感覚になりますか?

「最初は気付いてなかったんですよ、今年で30周年ということに。ファンの方に言われて、“そうなの!?”って。それでマネージャに聞いたら“そうだよ!何も考えてなかったの!?”って」

──はははははは(笑)。

「そういうことが多いんですよ、ほんとに。去年初めてソロアルバムをリリースさせてもらったんですけど、私としてはとっくにリリースしたつもりでいたんですよ。そしたらファンの人に“HEAD PHONES PRESIDENTのCDは待ってます。でも、ANZAさんはいつソロのアルバムをリリースするんですか?”って言われて。“いや!リリースしたじゃん!”って思ったけど…“あれ?”って。それで慌てて作ったんですけど、今年にリリースすればよかったものを、なんで29周年でリリースしたのか…」

──言われてみると確かに(笑)。

「それぐらい、30周年だということに気付いてなかったんですよね。とにかく目の前のことに必死になってやってきたので。でも、言われてみると、これだけの期間、山も谷もありましたけど、楽しくやってこれたのかなという部分においては、あっという間だったかなと思いますね。真っ先に思ったのは感謝でした。30年間、感謝をしつつ、地道に走ってきたかなと思います」

──あっという間ではあるけど、地道にひとつずつ積み上げてきた感覚もあるし、自覚がなかったという点では、音楽活動や表現をすることが日常であって、最早そういった感覚でもないというか…。

「そうですね。自分の場合はバンドが主な活動になっていたので、どうしてもソロはスケジュールが空いたときにやるものという感じだったんです。だから、みなさんにお祝いしていただくんですけど、“ごめんね、ちょっとサボってたよね…”という感覚もあって。舞台が好きなファンの子達、ソロ活動が好きなファンの子達から、“もっとやってほしいです!”というメッセージをお手紙やメールでいただくんですけど、やっぱり自分がすごくやりたいことがロックバンドなんですよ。だから、なかなかみなさんの期待に応えられなかった部分はあるので、そこはちょっとすみません…という」

──そういう意味では、ご自身がやりたいことをやってきた30周年とも言えるんでしょうか?

「そうですね、無駄なことはひとつもなかったと思いますね。1つひとつのお仕事に意味があったというか。私は元々桜っ子クラブというアイドルをやらせてもらっていたんですけど、同期の子達はもう芸能界を引退していたり、アイドルだったことを隠したい人達もいて。でも、私は自分が作り上げてきたものに対して誇りと自信がありますし、辿ってきた道が自分の生き様というか。もちろん成功したものばかりではないし、“もう死んでしましたい!”と思うこともあったんですよ。普通に生きていたら経験しないような悲しいことも、こういう業界にいるとあったりするので(笑)。でも、それを経て今の私があるから、苦しいことも含めて、何ひとつ無駄なことはなかったですね」

──今となれば財産になっていると。

「でも、“人生において無駄なことは何もない”というのは、私だけじゃなくて、みなさんもそうなんじゃないかなと思いますよ。いまは私もお姉さん的な年齢になってきて、現役のアイドルの子達とか、音楽仲間とか、後輩とかからよく相談されるようになってきたんですよ。私もこの30年間でたくさんの先輩方に相談をしたし、救われてきたから、“悩んでいる人達の背中を少しでも押せるような状況に、いつかなれればいいな”と思うこともあって。だから、ようやく人の悩みを聞くことができるようになったのかなと。そういう意味では、意外とまだペーペーなんですよ、30年って」

──そういう感覚もあると。

「ありますね。ここ最近、大先輩のミュージカル俳優の方々とお話をする機会があって、“30年、まだまだだね!”って言われるんですよ(笑)。50周年で現役の方もいらっしゃいますし。だから、“まだ中間地点かな?”と思ってます。まだまだ得ること、人生で学ぶこともあるという。デビューしたときからずっと大切にしていた言葉があるんですけど、“ゴールを決めるな”と。ゴールを決めてしまうと、そこで終わってしまうから、目標はゴールではなくて通過点だと。私のゴールは自分の人生をまっとうしたときだと思うようにしていて。そうすると、何をやっても“まだまだな”という気持ちになれるので、この30年間、その言葉が自分の柱になっています。ゴールを決めないことの苦しさもあったりはするんですけどね(笑)」

──とりあえずそこまで走りきればいいというわけではないですもんね。

「そうなんです!“私はいつまでこれをやるんだろうな?”という気持ちになるときもあるんですよ。年齢を重ねると、身体にガタもくるし(笑)。でも、おもしろいことがあって。人間の声帯って、トレーニングとかメンテナンスをしないと、やっぱりどんどんキーが下がっていくんですよ。私、若いときに出なかった地声のキーより、2音ぐらい上がっていて」

──すごい!!

「これは自分でもびっくりしていて。そこは多分、ゴールを決めなかったというか、“なにくそ!もっと出したい!”っていう欲があるからだと思うんですよね。現状に満足せずに、ゴールを決めないで地道にやっていけば、その先に自分にとっての宝が待ち受けているというか。やっぱりこれは歌手としてすごく嬉しいことだし、私はキーを下げて歌うようになったらやめようかなと思っていて」

──えっ?

「オリジナルキーで歌えなくなるのがすごく嫌なんですよ。たとえば、ものすごく大好きなアーティストのライヴを見たときに、“あれ?オリジナルより2音下だな…”とか。それもそれでありだし、もちろんそれはその人の今の精一杯のライヴだとは思うんですけど、やっぱりどうしても原曲のようには聴こえないんですよ。好きで好きで何回も聴いていた音楽が、なんか違って聴こえてしまう」

──好きすぎるゆえの感覚ですよね。それこそ何度も聴いているからこそ、そう思ってしまうという。

「そういう思いをファンの人達にさせたくないんですよね。“ああ、衰えなのね…”と思わせたくないし、思われたくもないし。もちろん50、60歳になったときに、今の状況をどれぐらいキープできるのかはすごく難しいことだと思うんですけど、大先輩には維持していらっしゃる方もいて。そういう方々ってやっぱりものすごく努力をしてるんですよ。人以上にレッスンもメンテナンスもしなきゃいけないし、少しでもサボったらすぐにダメになる。そういう大変さはあるんだけど、その苦しみもちゃんと喜びに変わるということも経験できましたね」

──そもそもの話なのですが、30年前の当時から歌が好きだったんですか?

「いや、私はまったく芸能界に興味がなかったんです。母親が南アフリカのケープタウンの人なんですけど、元々アイモデルをやっていて、私が2歳のときに日本に来て。母親は日本でモデルをする夢もあったみたいなんですけど、日本語もまだ上手くなかったから、その夢を子供に託したいと思ったらしく。だから、気がついたらモデル事務所に応募されていて、気がついたら仕事してたんですよ。そのときの仕事というのは、自分の中ではデビューという風には捉えていないんですけど」

──なるほど。

「それで30年前、中学校1年のときに、長崎から名古屋に引っ越したんですけど、そこでまた勝手に何かのコンテストに応募されてたんです。それがきっかけで名古屋にある事務所に所属して、『中学生日記』に出たりするようになったんですけど、最初は自分の意思というよりは、母親が喜んでくれるから、お小遣いをくれるからやるぐらいの感覚で。私としてはフラワーアレンジメントのお仕事をしたかったんです」

──当時の夢はまた別であったんですね。

「そうなんです。高校もその専門学校に行きたかったんですけど、それを母親に話す勇気もなかったし、“娘は芸能界で生きていく”っていうストーリーが決まっていたので、親を悲しませるのもなぁ…と思っていて。そういうときに名古屋限定のCMの撮影をしていたら、後に入ることになる事務所のマネージャーがスタジオに来ていて、俗に言う引き抜きがあったんです。そこからあれよあれよと東京に行くことになり、高校も堀越学園になり、私の意思はどこなんだ?っていう(笑)」

──はじまりはそういうところだったと。

「目指している人たちからしたら“ふざけんじゃないよ!”って話かもしれないけど、私本人からしたらそういうスタートだったんですよ。そこからテレビ朝日の『桜っ子クラブ』のオーディションに受かっちゃって、レギュラーが決まって、毎週西武園ゆうえんちまで収録に行って。右も左も分からない中でやってましたけど、母親が喜ぶし、おもしろいことをやればプロデューサーさん達が喜んでくれるというノリでやっていたのが、なんかちょっと違和感を覚え始めたんですよね。“私はこのままやっていっていいのかな?”って。そのときに『美少女戦士セーラームーン』のミュージカルのオーディションがあったんですよね」

──そこでやっぱり私は歌なんだなと思えたんですか?

「はい。5年間、セーラームーンをやらせてもらって。最初は何もわからなかったし、いきなり主役だったので、とにかく無我夢中でしたけど、4年目ぐらいのときかな。座長として責任のある立場なことと、プラス、歌うことで拍手が来るというのが嬉しくて嬉しくて。それまで自分で歌がうまいと思ったことはなかったんですけど、その役になりきって、感情を込めて歌うというのがとにかく好きだったんですよね。だから、もしこの舞台が終わったら、私はアーティストになりたいと。そのことを事務所に話したら、“じゃあ、セーラームーンのイメージも残しつつ、ポジティヴで、ポップロックな感じでやっていこう”ということになって。ただ、その当時にhide(X JAPAN)さんに、ものすごく衝撃を受けたんですよ。テレビか何かでパっと聴こえてきて、“何!?このかっこいい人!”って」

──それまでどんな音楽を聴いていたんですか?

「母親が音楽が好きだったので、昔からThe BeatlesとかBON JOVIとかは家で流れていたんですけど、そのときはBGMぐらいにしか思ってなくて。でも、なんか血が騒いだんでしょうね。そこからシングルを出して、“ツアーをやろう”ということになったんですけど、そのバックミュージシャンのオーディションをしたときに、Hiro(HEAD PHONES PRESIDENT)がいたんです」

──なるほど。

「Hiroはもう根っからのロック好き野郎なので、EXTREMEとかMETALLICAとか、海外のいろんなバンドを教えてくれちゃうわけですよ。そうなると、いま自分がやろうとしてる音楽と、自分がかっこいいと思う音楽が乖離してきちゃったんですよね。“私はこんなポップな音楽はやりたくない!”って。それを事務所に言ったんですけど、“いやいやいや、こんな音楽は売れないから”って。“じゃあ、もう事務所をやめるしかないな”と。“すべてのキャリアを1回捨てて、1からロックバンドを作ろう!”って。だから、誰かの意見ではなく、自分の意思で本当にやりたいと思ったことが、バンドなんですよ。もちろんミュージカルはすごく好きなんですけど、ANZAという人間の生き様そのものを、“ポジティブに頑張ろうよ”じゃなく、ネガティヴなところから光に向かう物語の過程を表現できる、静と動を見せられるバンドを作ってみたいと思って」

──バンドで初めてライヴハウスに立ったときは、やっぱり嬉しさや興奮が凄まじかったですか。

「いやぁもうね、自分が30周年だったことは覚えてなかったけど、それだけは忘れませんよ!(笑)最初は完全に内緒で、5曲ぐらい作っていきなりライヴしたんです。しかも最初はライヴハウスじゃなかったんですよ。荻窪のタウンセブンっていうデパートの屋上。フェスというかお祭りみたいなのがあって、そこに出た後すぐにライヴハウスに出たんですけど、まあ、お客さんは2、3人ですよ。だけどもう、とにかく幸せすぎて!あの光景は今でも目に焼き付いてますし、自分が生きている感覚がありました。ただ、当時インディーズでやってるバンドって、女性ボーカルがとにかく少なかったから、まあ、荒波には揉まれましたね。どこかから聞きつけたみたいで、お酒が入って酔っ払ってる先輩に“元アイドルとかセーラームーンがロックやってんじゃねえよ!”ってぶん殴られたりとか」

──マジですか…!?

「フツーにありましたよ。物を投げられたり。“これが洗礼ってやつか…!”って(笑)。でも、“絶対にこいつらステージで黙らせてやる!”って燃えてきて。もうまんまとね、黙らせてやりましたよ。“悪かったな、真面目にやってんだな”みたいな(笑)」

──めちゃくちゃかっこいいです。

「私としては、最初はきっと茶化されるし、絶対に洗礼はあるなっていう覚悟もしてたんですよ。でも、やっぱり続くとしんどくなりますよね。“アイドルがロックやっちゃいけないのかな?、セーラームーンがロックやっちゃいけないのかな?、自分は真剣に音楽と向き合ってるんだけどな”って。私としては、やるからにはちゃんとインディーズからやりたかったんです。自分のキャリアを使えば、いきなりメジャーでもやれたと思うんですけど、私の性格上、いちからやらないと気が済まなくて。だからみなさんには苦労をかけたなと思いますね」

──振り返ると無駄なことなんてひとつもなかったというお話がありましたけど、HEAD PHONES PRESIDENTはバンドをメインにしたミュージカルを2回開催されていて。それはANZAさんの過去の経験と、バンドとして歩んできた今が融合されているようで、本当に無駄なんてないですね。

「そうなんですよね。HEAD PHONES PRESIDENTって、モッシュが起こるようなパーティー的な感じというよりは、どこか舞台や映画を観ているような感覚があるって、昔からお客さんに言われていて。それは自然にそうなったんです。話し合って、そういう風にしていたわけでは全然なくて」

──そうだったんですね。

「ウチのバンド、ミーティング嫌いなんですよ。“話し合うぐらいだったらジャムろうよ”っていう感じなので。だから、今の世界観というのは、私が舞台やミュージカルを経験した上での表現方法だったと思うんです。それが私達の心臓部分だと思うので、だからもう本当に無駄だったことなんて一切なくて。それに、HEAD PHONES PRESIDENTを結成した当時に、“いつかロックミュージカルを作りたい”という構想もあったんですよね。ただ、歌詞が英詞だったりするし、日本語に訳したらラジオではまずかからないような言葉をめっちゃ言ってるので(笑)」

──ははははは(笑)。

「いまはだいぶ大人になりましたけどね。ただ、なかなか難しいなと思って。“やるなら本から全部自分で書かなきゃいけない”と思って、書き溜めてはいたんです。でも、ミュージカルって、その作品のために曲があれば早いけど、元からある楽曲を使ってとなると、“どうすればいいんだろう?”って。それで、とある演出家の方とお知り合いになって、相談したら“いや、別にできるんじゃない?”って」

──というと?

「“音楽って、歌詞はもちろん大事だけど、聴こえてきたものに対して想像するというのも音楽の力だから、その曲が何か直接的にそのシーンに関わるわけではないんだけど、物語と合わさったときに、受け取ってくれたお客さんそれぞれが解釈してくれれば、それはそれで成り立つんじゃないかな?“って言ってもらったんです。そこからストーリーを書いたら、”できた…!“って。それで『STAND IN THE WORLD』をやったのが2016年だったので、16年かけてやったってことですね。もちろん反省点もあったし、成り立ってはいたけど、やりたかったイメージのものはできなかったんですよ。それで去年、20周年の企画として、コロナの影響で21周年目になったんですけど、『COLORS』という舞台で、ようやく私が20年前に思い描いていたものをやれてしまったんですよね」

──とんでもない達成感ですよね。

「だから困ってるんですよ。私はゴールを決めないって言ってたくせに、達成しちゃったんですよ!」

──確かに!

「“さてどうしようかな?”って。22年間バンドをやってきて、初めての“さてどうしよう?”ですよ。マネージャーにも相談したんです。“最高のものを作っちゃったんだけど、これからどうしたらいいかな…”って。そしたら、“まあ、またどうせやりたくなるから”って(笑)。でも確かに、“これができたのであればこういうこともしたいな”っていうのは、漠然とはあるんですよね。アルバムもね、もう3年も出していないので」

──待っていらっしゃる方も多いですからね。

「ただ、やっぱりパンデミックの影響で、メンバーの気分がなかなか…。やっぱりライヴがないとダメなんですよ、バンドマンって。特にウチみたいなバンドは、ライヴをやって生まれるものが多いし、パーティーロックな感じじゃないんだけども、お客さん1人ひとりの顔を見てやらないと、やっぱり成り立たないんですよ。そういう意味では、なんていうか、“本当にリアルなもの、自分が感じていることをしっかりやってきたんだな”って思いますね」

──そんな30周年を記念したソロライヴを10月9日に開催されます。ゲストにはこれまで縁のある方々が集まることになっていますね。

「今回は、今までのミュージカル作品で出会った仲間達と、これまでを振り返るというか。まあ、バンドをしていたので最近は舞台はちょっとおやすみしてましたけど(苦笑)、私の人生だけじゃなく、観に来てくれた方達にとっても、そのときそのときの思いがあるから、“じゃあみんなで思い出を振り返ってみよう”かと。それが第1部で、第2部は去年出したアルバム『Voice of my heart』を中心にやりたいなと。自分の30年をちゃんと集約できるライヴにできたらいいなと思っていますね」

──それで2部構成の2回まわし。シンプルに忙しいですね(笑)。

「もうね、30年もあると、そうしないとまとまらないんですよ!(笑)いろんなものを混ぜてしまうと、お客さんの思い出もあっちに行ったりこっちに行ったりになっちゃうから、そこはしっかり辿りたいなって。バンドで自分の夢を捕まえることはできたけど、バンドがあったからこそソロアルバムの表現もできたと思うので、ソロではバンドとはまた色を変えて表現したいと思ってますね」

──バンドとソロとでは、楽曲はもちろん、歌い方も全然違いますものね。

「全然違いますね。だからどっちかなんですよ。静か動か、みたいな」

──黒か白か。

「そうそう、ほんとに。グレーがないんですよ。ただ、私としては表現方法が違うだけで、この両方が私。すべてがANZAで、嘘のないリアルなものという感覚でいるので。だから、30年かけて、こういう自分を作ってもらったなって思います」

──“作ってもらったな”という感覚もあるんですね。

「はい。私は人生のターニングポイントで必ずいろんな人と出会ってるんですよ。それはバンドメンバーもそうですし、いまのマネージャーともそう。自分ひとりだったら、『セーラームーン』が終わった時点で、たぶんもうやめていたと思いますね。本当に導かれるようにここまでやってきたし、おそらくですけど、たぶんみなさんも一緒だと思うんです。みなさんそれぞれいろんな仕事をしていたり、学生の方もいらっしゃるかと思いますけど、結局ひとりじゃないんですよね。まぁ、そういう曲があるんですけど(笑)」

──まさにですね(笑)。アルバム『Voice of my heart』の1曲目が「ひとりじゃない」という曲で。

「あの曲ができたのって、実は『セーラームーン』のミュージカルが終わったすぐ後なんです。今回のアルバム用にアレンジはしているんですけど、歌詞はそのときに書いていて。5年間ずっと同じ仲間達と一緒に作ってきたけど、いきなりひとりになっちゃったんですよね。過去を捨てたわけではないけど、一度リセットをしてゼロにした人生ではあるので。でも、たまにみんなと会えば励ましてくれていたし、本当に人に助けてもらっていたなと思いますね」

──記念ライヴの先についてのことですが、ゴールは決めないという意味では、ここから先も走り続けていこうと。

「もう我が人生、自分の命が尽きるまで、おそらく止まるというのは好きではないので。もちろん声が出なくなったらスパっとやめてしまうかもしれませんが、今までたくさんの方達にすごく助けられてきたので…なんだろう、『ANZAの相談YouTube』とか?勝手にラジオとか?なんかわかんないけど(笑)、歌えなくなったとしても、いろんな人と関わっていきたいですね。ファンの1人ひとりと面と向かってというのは難しいのかもしれないけど、やっぱりここまで活動させていただけたのはみなさんがいるおかげだと思っているので。だから、あんまり感謝って言葉にはしないんですけど」

──ちょっと恥ずかしいですか?

「なんかちょっと照れ臭いですよね、ロッカーとして(笑)。ただ、やっぱり心の奥底から思ってますから。出会ったすべての方、関わってくださった方、もちろん別れもありましたけど、本当にすべての人と繋がっているから、繋がってこれたから、今もなお歌っていられているんだなって。まあ、バンドでは感謝がどうこうって歌詞は書かないと思うし、いまの等身大の自分の言葉を日本語詞として残していないんですけど、ソロでは46歳になった私が経験したことも、しっかり残せていければいいなと思ってます」

(おわり)

取材・文/山口哲夫

LIVE INFORMATION

ANZA 30th Anniversary Show

日時:2022年10月9日(日)

会場:東京・天王洲アイル KIWA TENNOZ

開場/開演:

昼公演 OPEN 12:30 / START 13:00

夜公演 OPEN 17:30 / START 18:00

HEAD PHONES PRESIDENT ワンマンライブ

日時 : 2022年12月21日(水)

会場 : 東京・WildSide Tokyo

開場/開演:OPEN 19:30 / START 20:00

料金 : 前売5,000円 / 当日5,500円 (+1drink)

ライブ配信Tickets 3,000円

RELEASE INFORMATION

ANZA『Voice of my heart』

2021年6月20日(日)発売

ANZA’s STORE JP

<JP> https://anza.stores.jp

ANZA’s STORE EN

<International> https://anza-en.stores.jp

こちらもおすすめ!

-

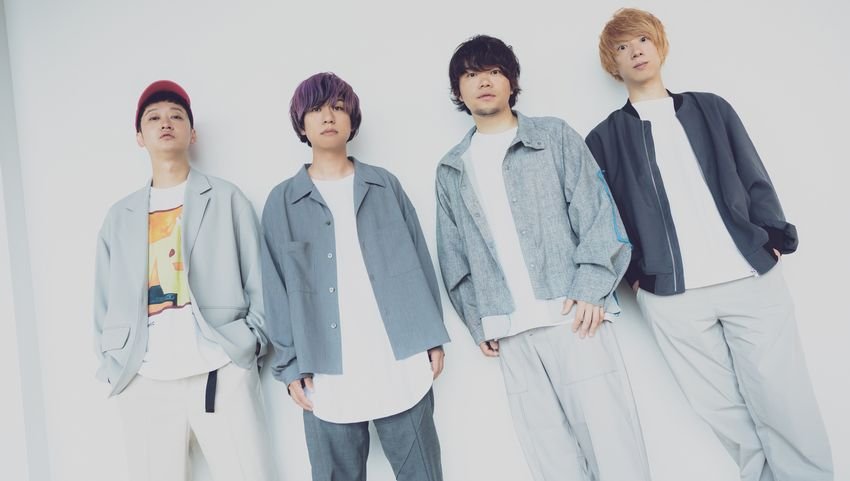

ORANGE RANGE『Double Circle』インタビュー――約4年ぶりとなるオリジナルフルアルバムをリリース!そして全国ツアーへ!!

encoreオリジナル -

挫・人間「このままでいたい」インタビュー――下川リヲが語る現代のバンドマンの然るべき成長

encoreオリジナル -

ドラマストア『LAST DAY(S) LAST』インタビュー――自分の居場所に向けて

encoreオリジナル -

GLIM SPANKY『Into The Time Hole』インタビュー――心の中のナイフで切り裂いて

encoreオリジナル -

saji『ユーリカ』インタビュー――"発見"をテーマにした『ユーリカ』誕生の経緯を紐解く

encoreオリジナル -

KEYTALK「KTEP4」インタビュー――武道館向かって行くぞ!みたいな想い

encoreオリジナル