──アルバム『REBORN』には、メンバーのみなさん全員がそれぞれ作曲した楽曲を収録されていますが、そういう内容にすることは、かなり前から決まっていたんでしょうか。

玲央「そうですね。一時活動休止前に、葉月から“作曲する体制を今一度再編成したい”という話を受けて、メンバーもそれに同意して。“全員が楽曲を持ち寄ってアルバムを作ろう”というのが決まったのが、2022年の5月ぐらいでした。そこから、“この日までにひとり最低2曲出す”という締切を設けて曲出しが始まったんですけど、今回は、いつもアルバム制作のときに考えるようなコンセプトやテーマは、特に設けていないというか…。“メンバーみんなが楽曲を持ち寄ったアルバム”というのがもうテーマなので、あまり枠組みをガチガチに決めずに制作に入りました。実際に“どんなものになるんだろう?”というところも手探りで進めて行った感じです」

──ちなみに、日本武道館での復活公演の後に作った曲も収録されていたりします?

玲央「それはないですね。武道館の2日後にはドラム録りをしていたので」

──葉月さんは、以前から作曲体制を見直したいというお話をされていたそうですが、実際に今作を作る上でどんなことを考えながら作業されていたんですか?

葉月「僕は今回、手をあまり加えたくなかったので、前もってあまり考えないようにしていたんですよ。ギリギリになって、“もう歌詞を書かなきゃいけませんよ”っていうときに、やっとしっかり聴いたぐらいの感じだったので」

──そうだったんですね。

葉月「せっかくみんなで作ったのに、結局僕がいろいろ言ってしまって、色を潰してしまうのが嫌だなと思ったので。でも、そこは昔から同じというか。これまで悠介くんが作ってきた曲も、メロディはほとんど変えてなかったので。だから、作っていくときに何を考えていたというよりは、最後の最後に蓋を開けたら、“ああ、こういう感じになったんだ”っていう印象が強いです。もちろんどんな曲なのかはだいたい把握してましたけど」

──メンバーのみなさんそれぞれ2曲ずつ収録されていますが、選曲される際にはどんなことを話し合われたんですか?

葉月「今回は選んでないんですよ。悠介くんは4曲持って来てたんで、その中から選ぶことはしましたけど、他はみんな2曲ずつ出してきたので。だから選考とかじゃなく、持ってきたものが入っていたっていう」

──なるほど。明徳さんは、これまで葉月さんと共作で楽曲を制作されたこともありましたが、今回は単独で「NIHIL」と「BLEU」の2曲を作られていますね。

明徳「今回は、“自分で出した曲は自分で監修しましょう”という決まりだったので、しっかり考えて作り込んでいったことと、みんながどんな曲を出してくるのかわからなかったので、“今までのlynch.の王道的なところからは少し外したような曲を作ってみよう”というのは、自分の中の課題としてありましたね。それで、4分の3拍子のパワーバラードっぽい曲(「BLEU」)と、ちょっとファンクなフィルが入った曲(「NIHIL」)で、“おもしろいフックになるものにできたらいいな”と思って作りました」

──それこそベースであり、リズムにインパクトがある2曲ですね。

明徳「外すために、普段やらないようなリズムを取り入れたってことですね。個人的にはエイトビートを勝手に禁止してたんですよ(笑)。あと、“ツッタンツツタン(2ビート)は、今回は入れないでおこう”っていう縛りでやってみました」

──葉月さんは、明徳さんがこういう曲を持ってきそうだなみたいな予感はありました?

葉月「なかったです。「NIHIL」は新しいなと思ったんですよ。(明徳)ぽくないというか、いま(明徳が)やってるVIVACEとか、そっちのほうの匂いを感じましたね。ロックンロールの渇いた感じというか。「BLEU」は、ぽいなと思いました。別にベースは全然目立ってないけど、なんか、メロディがくさいというか(笑)、さりげなくないというか。もう“メロディ!”みたいな感じで」

玲央「王道の泣きメロってことね」

──晁直さんは「THE FORBIDDEN DOOR」と「ANGEL DUST」の2曲を作曲されていて。

晁直「最初にサビのメロディを何個か作って、そこからチョイスして広げていこうと思ったんですけど、ギターとか全然弾けないので、いざ作業し始めたら僕には難し過ぎて(苦笑)。最初に「ANGEL DUST」を提出したんですけど、最終的には葉月くんに手伝ってもらう形になって、原曲が完成したという感じでした」

葉月「“このコードだとこの音は使えないね”とか、“この構成はちょっと無理があるよね”とか、そういうところを調整したぐらいで、メロディはほとんど一緒ですね。あとはビート感も」

──曲を作るにあたって、まずメロディだったんですね。ドラマーの方って、先にビートを組んで、そこにいろいろ乗せていくパターンで作られたりすることもありますけど。

晁直「ドラムは正直考えてなかったです。叩けるから、後からなんとでもなるだろうと思って。ドラムに重きを置いて曲を作るというよりも、曲をちゃんと具現化できるかどうかの問題のほうが、僕にとっては大きかったので」

──玲央さんは「CRIME」と「PRAGMA」を作曲されていますが、他にも曲を作られていたりは?

玲央「完成しているものはないんですけど、アイデアとしてはいくつかありました。提出したのは「CRIME」が先なんですけど、作り終わったのは「PRAGMA」のほうが先だったんですよ。「PRAGMA」は、“アコギ一本で弾ける曲を作ってみよう”と思って。lynch.ってセクションの面白味とか、ブリッジのキメとかリフが際立ってかっこいい曲が多い反面、“アコギ一本で弾ける曲があってもいいかな”って。あと、僕も晁直と一緒なんですけど、リズムを考えて、メロを考えて、最後にギターなんですよ(笑)。まず土台とメインを考えて、デコレーションは後からなんとでもなるなと思って」

──「CRIME」はダークというか、陰鬱な空気感があって。

玲央「この曲は自分のバックボーンをそのまま出したいと思ってましたね。90年代後半から00年代前半の、ミクスチャーって呼ばれる前にクロスオーバーと言われていたような音楽とか、80年代のイギリスの音楽とか、その辺りが好きなので。逆に、この機会じゃないと出せないなとも思いましたし。言ってみたら、テーマが“メンバーが楽曲を持ち寄った”ぐらいしかないので、lynch.という枠組みを広げるチャンスだなと思って」

葉月「「CRIME」は、ぽいなと思いました。僕もその辺の音楽が好きなんで。でも、最初はキーがすごく高かったんですよ。オクターブ上だったんで。それだと難しいんで1オクターブ下にしたんですけど、そうするとAメロが死ぬほど低い(笑)」

玲央「まぁ、邪悪ですね(笑)」

──その低いところが印象的ですごくよかったです。

──悠介さんは、以前からlynch.の楽曲を制作されていましたし、健康というユニットでも活動をされていて。休止前に、“健康があることでlynch.のためにいい曲が書けるのではないか”というお話もされていました。今回は「CANDY」と「SINK」を作曲されていますが、これまでとはまた少し違うモードで臨んだりされました?

悠介「作ること自体はコンスタントに、思いついたときにやっているので、そこは変わらず。でも、以前と比べて、自分が使えるシンセの音が増えていて。まだ全然うまく使いこなせてはいないんですけど、そこを反映させられたらいいなと思って、他のメンバーの曲でも手を加えていたりしてました。健康の曲の作り方って、僕がインスト曲を作ってから、それを一回バラすんですけど、その手法を「SINK」で使ってますね。劇伴とまではいかないですけど、歌なしでも聴けるものを1度作ってから、そこに歌を乗せるというやり方をしているので、そういうところは反映されてはいるのかなって思います」

──「SINK」は、前半はアンビエントな感じで、途中でバンドインしてきますけど、これまでのヘヴィなものとは少し毛色の違うサウンド感ですね。

悠介「アルバム自体にコンセプトがなかったので、“自分でテーマを考えないと作れないな”と思って。「SINK」に関しては、前々からRadioheadみたいなことをしてみたいなと思っていたので、そのテイストをちょっと入れてみた感じですね。「CANDY」は、前作の『ULTIMA』のテーマに“サイバーパンク”があったんですけど、自分の中で、そのテーマに沿った納得の行く曲が作れなかったんですよ。頭の中にイメージはあったんですけど、そのときはまだシンセの音を全然持っていなくて形にできなかったから、そのもやもやを解消したいと思って作った曲ですね」

──葉月さんとしては、「CANDY」ってもしかしたらサイバーパンクを意識したのかもと感じたりとかは?

葉月「感じてないです(笑)。あとから知りました。でも『ULTIMA』に入っていても全然いいですよね。この曲は間奏がめちゃくちゃモダンだったことが意外でした。“こんなアメリカンなやつを考えるんだ?”って。今までああいうのは僕担当なのかな?と思ってたんですけど」

──悠介さんとしては、そういうモダンなところを行ってみようと?

悠介「なんか、最近のMUSEってそんな感じじゃないですか」

葉月「ああ、確かに」

悠介「メタル要素を入れてて。そこがヒントでしたね」

──「SINK」はいかがです?Radioheadの名前が挙がっていましたけど。

葉月「僕、Radioheadってマジで知らないんですよ。「creep」の(サビ前でギターが)ガガッ!っていうところしか知らない(笑)。でも、Massive Attackとかは好きで、その空気を勝手に感じてたんで、歌詞のイメージも浮かびやすかったし、楽しく書けました」

──では、明徳さんとしては、メンバーのみなさんが持ってきた楽曲の中で、琴線に触れたものや、意外な印象を持った曲はあります?

明徳「僕は玲央さんの曲、両方ともですね。プリプロのイメージで、最初はかっちりと弾いていたんですけど、“もっと伸びやかに、浮遊感がほしい”っていう注文を受けて、“玲央さんって意外とニュアンスとかを求めるんだな”って。もっとかっちり作り込まなきゃって、勝手に思ってたんですけど」

玲央「僕の好みとしては、インダストリアルな雰囲気よりも、人間が弾いているいい意味でのルーズさというか、グリッドに沿ったベースじゃないほうがいいんですよ。だから、もしかしたらちょっと誤解させちゃってるなと思ったので、“もっと遊んでもらっていいですよー”って、ゆるい感じで伝えて(笑)。この機会がなかったら、きっとそういうやりとりもなかったかもしれないですし、そうやってお互いの意見を行き来させたという意味でも、このアルバムはすごく有益だったなと思います」

──玲央さんとしては、メンバーのみなさんが持ってきた曲で、新たな発見はありました?

玲央「僕は機材車で移動するときに、晁直の隣に座っていることが多くて。いつも彼がプレイヤーをカーオーディオに繋げて曲を流すんですけど…晁直って、ドラマーで、なおかつちょっとヘヴィなものが好きなタイプに思われがちなんですけど、実は彼が一番J-POPを愛しているんじゃないかな?って思っていたんですよ。だから、彼が元々持っているポップな音楽性が出ているというか。バックのコード感が整理されていないところはあったけど、メロディに関しては“晁直すげえな”って実は思っていて」

晁直「(静かに俯く)」

玲央「たぶん褒められ慣れてないから、リアクション取れてないと思うんですけど(笑)。自分じゃ思いつかないメロをつけてくるなって感心するところはありましたね」

──晁直さんとしては、ポップスも好きだし、音楽を聴くときはまずメロディに耳がいったりします?

晁直「そういうわけでもないんですけどね。でも、昔はラウドロックとかメタルが好きで聴いてたんですけど、いつしか聴く比率が変わってきて。歌詞も分からないし、ずっと聴いていると疲れるというか(笑)。そういうときに、メロディが立っているJ-POPとかのほうが聴ける部分が多いし、変な言い方をすると、僕の中での聴く楽しさみたいなものが、J-POPのほうが増えていったっていう感じですかね」

──晁直さんとしては、今回の曲で意外な発見はありました?

晁直「玲央さんとAK(明徳)の曲に関しては、原曲をもらった時点でめっちゃ意外だったんですよ。“激しいのを持ってくる”と思っていたので。2曲目もまた裏切られた感じがしたし。逆に、激しい曲を作ってもらったらどうなるかが聴きたい」

──確かに今作を踏まえての次も気になりますね。悠介さんの場合はいかがでしょう。

悠介「玲央さんの曲はぽいなと思ったし、AKも「BLEU」はぽいなと思った。で、そこからの「NIHIL」だったので、意外性もあったし、自分アピールもしっかり入ってて(笑)。そこは「THE FORBIDDEN DOOR」もそうですけどね。ドラムソロが入ってるし。そういう自分の主張がちゃんと入っているのがいいなと思いました」

──そして、葉月さんは「ECLIPSE」と「CALLING ME」の2曲を作曲。HAZUKI名義でソロ活動を始動された際に“初めて自分のためだけに音楽を作っている”というコメントをされていて。その制作を経て、改めてlynch.の楽曲を作るとなったときに、どんなことを考えました?

葉月「活休がなかったら、「CALLING ME」みたいな曲がリードになってないと思うんですよね。たぶん、僕が持って行ってないと思います。もうちょっとモダンで、今までのものをブラッシュアップしたような曲を持って行った気がするんですけど、(バンドから)離れているときに“なんか、そういうものじゃないよな、lynch.って”と思って。そういうものじゃないというか、そうじゃないところにいいところがあるというか。この間、武道館でもやりましたけど、僕がlynch.でいいライヴをしてるときの画のイメージって、キャパが小さいんですよ(笑)」

──ライヴハウス。

葉月「そう。300とか200ぐらいのところで、びっちびちで、蒸っし蒸しの中で、汗だくになりながらビートの速い曲を荒々しくガーっとやって、メロディもあって熱くなれるみたいな。そういうものを狙って作った感はありますね。じゃあ武道館でできないかと言ったら、別にそんなことはないんですけど」

──確かに「CALLING ME」はハードコア的というか。

葉月「ああ。ハードコアっていい言葉ですね。パンクっぽいって言ってたけど、“パンクじゃねえな”とも思ってたんで(笑)。確かに音像的にはハードコアのほうが近いです。で、「ECLIPSE」は、「CALLING ME」で自分の中でlynch.の幅は出せたと思うから、もう1曲はど真ん中のやつを作ろうかなっていう」

──「ECLIPSE」と、あとは「THE FORBIDDEN DOOR」もそうですけど、シャウトが低い感じではなく、高いというか、ちょっと明るいような印象もあって。

葉月「「THE FORBIDDEN DOOR」のAメロでやっているシャウトは、実は何年もできなかったやつなんですよ。昔はできたんですけど、『AVANTGARDE』ぐらいからやり方がわからなくなっちゃって、スランプ状態になってて」

──そういうことってあるんですね。

葉月「あるんですよ。ツアー廻ってると、(声が)枯れてきたりして、常に同じ出し方で出せなくなってくるから、そのときになんとか出せるやり方を見つけてやっていくんですけど、そればっかりやっていたら普段のやつを忘れちゃったんです。で、すごい低いか、すごい高いかの2択しかなくなって、数年間、ずっと嫌な気持ちでいたんですけど(笑)。でも、頑張って取り組んでいたら、最近急に取り戻せて。こんな簡単なことだったんだと思いながら、「THE FORBIDDEN DOOR」は録ってました。

──「ECLIPSE」の<破壊的衝動>のところは?

葉月「あれは、スランプ期のすごい高いやつと、もう一個混ざってるんですけど、シャウトというよりは、いまの時代だと“がなり”って言うんですかね。音階がはっきりとあるんで。だけど、ベースとドラムだけの中でああいうシャウトのアプローチっていうのは珍しいかな。僕の中ではちょっとアメリカンな感じというか、Foo Fighters的なアプローチです」

──言われてみると確かにそのイメージありますね(笑)。

──今回のアルバムはバンドとしてかなり大きな意味を持つ1枚になったと思いますが、完成させてみて改めていかがですか?

葉月「とりあえず出てみないとなんとも言えないですけど、でも、全然いけるなって思います。今回もし“うーん…”っていう評価だったとしても、続けていけばよくなる未来しか見えないので。すごく理想的な言葉で“このメンバーで演奏すればこのバンドになるんだ”みたいなことってよく言われますけど、“本当にそうなのかな?”って思う部分もあるんですよ。だけど、“もしかしたらいけるのかもしれないな”とも思いましたね。僕は今まですごく作り込んでデモを持っていっていたので、みんなも作り込んで持っていかなきゃいけないっていう変なプレッシャーを感じていたのかもしれないですけど、別に全然そうじゃなくて。誰かがまとめて監修するんじゃなくて、みんなでやったものを、ただみんなで演奏しただけっていう状態で、思ったよりも…なんかいい感じなんですよね。稚拙な言葉で申し訳ないんですけど(笑)」

──いえいえ。しっかりと手応えがあるという。

葉月「なんかすごく夢があるなって。それをライヴでどう見せられるかが楽しみですね」

玲央「僕も、世に出てみないとわからないというのが一番大きいですけど、手応え的なものでいうと、“この形でも全然いけそうだな”っていうのもありますし、こういう実験的なことって、結成した早い段階であればまだやれると思うんですけど、このタイミングでやる勇気も必要ではあったんですよ。そこを一歩踏み出してちゃんと形にできたのは、バンドにとって有意義なことだったと思いますし、これを作ったことでまた可能性も広がっただろうし。ただ、なかなか投げづらいボールではあったかなと(笑)」

──投げづらさというのは、リスナーのlynch.像を崩しかねないというものなのか、みなさんの中でlynch.というバンドのイメージが揺らぐ感じなのか。

玲央「その両方ですね。ただ、今回は『REBORN』というタイトル通りにまさしくなったと思いますしね。アルバムリリース後の『TOUR’23 「REBORN」』を見ていただいて、みんなも同じように感じてもらえると嬉しいかなって。18年やってきたバンドのこの先の可能性を感じ取ってもらえると嬉しいし、そんなツアーにできたらいいなとは思います」

──晁直さんとしては、これからも継続して曲作りをしていこうと?

晁直「そういう感じになっていくとは思っているので、引き続きやる気ではいますね」

──それをライヴでやる楽しみもあったりします?

晁直「どうだろう…初体験ですからね(笑)。やった後に実感を得られるのかな?と自分では思ってますけど、そこはまだ想像でしか言えないですね」

明徳「今作が一番賛否もあるだろうし、いろんな意見だったり、いろんな感想がたくさんあると思っていて。その反応を、SNSで見るのもあるけど、やっぱりライヴが直に感じ取れると思うんで。ライヴをやって、またツアー初日と最終日で全然反応も違うだろうし。だからまぁ、“これからの楽しみができたな”っていうところですかね」

──「賛否」という話もありましたけど、悠介さんは現状どんな感覚がありますか?

悠介「自分の実感としては、“すごくいいものができた”という感じはまだあまりなくて。悪い意味ではないんですけど、まだピンときてないんですよ。“どういう反応があるんだろう?”っていうのは、すごく楽しみであり、ちょっとした不安でもあり。さっき玲央さんが言いましたけど、このキャリアで、このタイミングでこれをやるのは、一種の博打でもあるじゃないですか。この冒険は勇気がないとできないし。だから、自分でも読めないところがあるんだけど、そういうのも全部ひっくるめて、出た後が楽しみですかね。この楽曲達をライヴでやっていくことで、どう変わっていくのかっていう。とにかく出てみないとわからないですね(笑)」

(おわり)

取材・文/山口哲夫

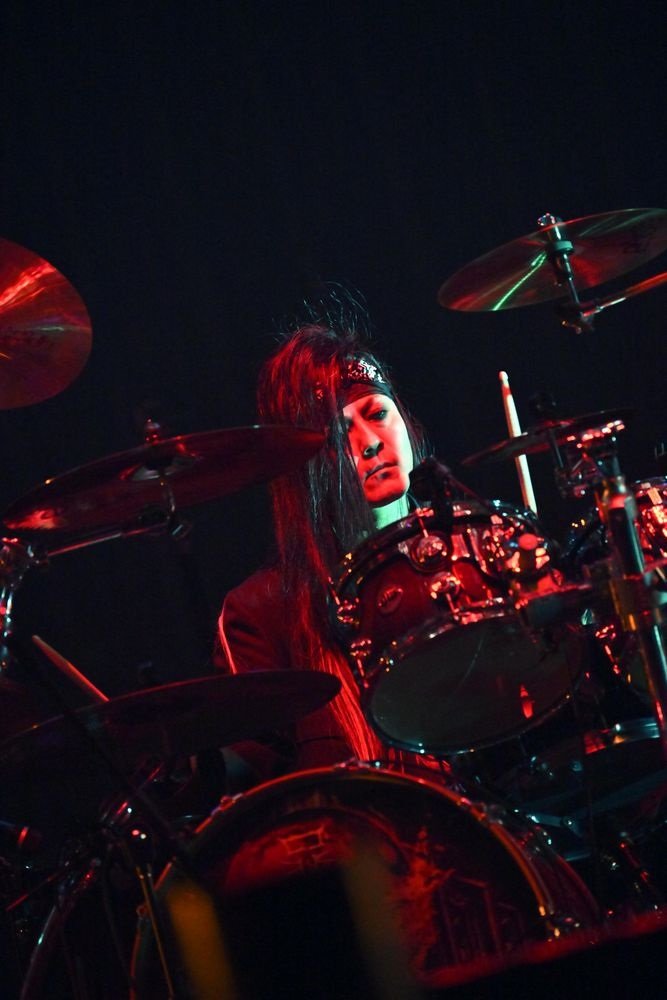

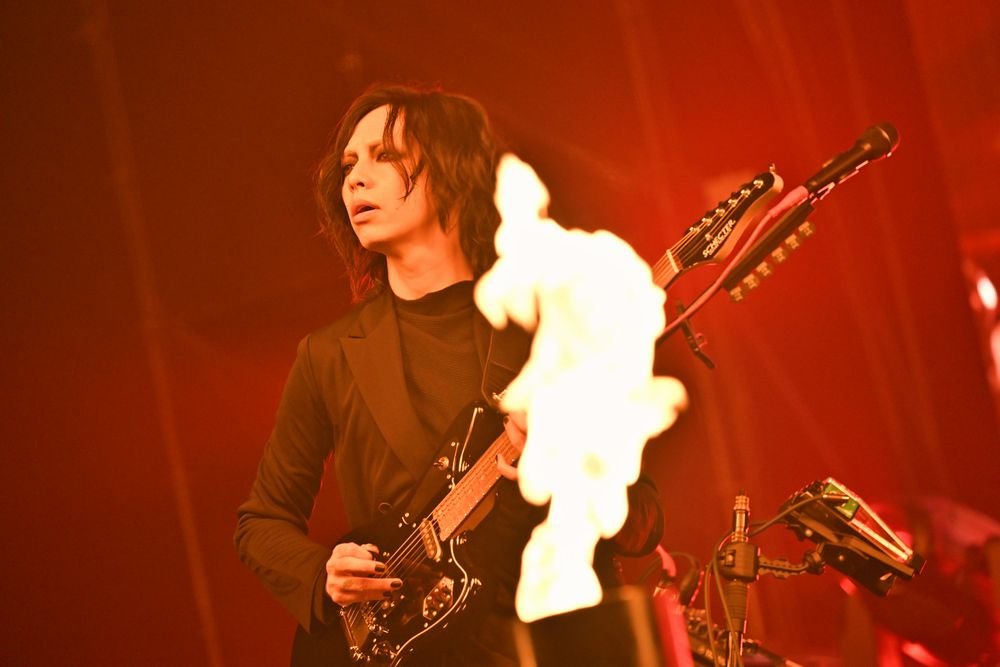

ライブ写真:江隈麗志

RELEASE INFORMATION

lynch.『REBORN』

2023年3月1日(水)発売

初回限定盤(CD+Blu-ray)/KICS-94096/6,600円(税込)

通常盤(CD)/KICS-4096/3,300円(税込)

KING RECORDS

lynch.『THE FATAL HOUR HAS COME AT 日本武道館』

2023年3月15日(水)発売

初回限定豪華版(Blu-ray)※完全ノーカット収録/KIXM-90531/11,000円(税込)

通常版(Blu-ray)/KIXM-532/7,480円

通常盤(DVD)/KIBM-957/6,380円(税込)

※BD通常版とDVDは同内容予定

KING RECORDS

LIVE INFORMATION

TOUR’23 「REBORN」

2023年3月4日(土) Zepp Nagoya

2023年3月5日(日) Zepp Osaka Bayside

2023年3月12日(日) Zepp DiverCity(Tokyo)

2023年3月18日(土) Zepp Sapporo

2023年3月21日(火・祝) SENDAI GIGS

2023年4月2日(日) Zepp Fukuoka

2023年4月23日(日) KT Zepp Yokohama

こちらもおすすめ!

-

moon drop『僕の唄で君に永遠を』インタビュー――傷跡みたいにずっと残るもの

encoreオリジナル -

神はサイコロを振らない Monthly Winter Release"冬の大三角形"インタビュー――圧倒的な曲、圧倒的なライブから次のステップへ!

encoreオリジナル -

BuZZ『MOOD』インタビュー――Yujiとüsayが生み出す新生BuZZが織りなす新たな"ムード"とは?

encoreオリジナル -

FIVE NEW OLD『Departure : My New Me』インタビュー――失いかけたものを呼び戻す

encoreオリジナル -

ロマンチックなものを欲して生まれた"架空の短編映画のサントラ"――ドレスコーズ(志磨遼平)『戀愛大全』インタビュー

encoreオリジナル -

BAND-MAID「Unleash」インタビュー――世界征服第二弾!

encoreオリジナル