ドレスコーズ(志磨遼平)インタビュー

――そもそも舞台「PARCO PRODUCE 2021 音楽劇『海王星』」の音楽を志磨さんが引き受けられた最大の理由はなんだったんですか?

「この戯曲を書かれた寺山修司さんのことを僕はずっと敬愛してまして。昔、演劇実験室「天井棧敷」っていうのを主宰されて、いわゆる昭和のアンダーグラウンドカルチャーの巨人といいますか、日本のそういう文化史にとても大きな功績を残された方です。その寺山さんの舞台作品の中でも代表作と呼ばれる「毛皮のマリー」という戯曲がありまして、寺山さんが1983年に亡くなられた後も主演の美輪明宏さんが、ご自身の演出で何度も再演されてまして、今でも観ることができるんですけど。その「毛皮のマリー」っていう戯曲から勝手に名前を拝借した(笑)、毛皮のマリーズというバンドで僕は世に出たもので、今回のお誘いには非常に勝手ながら縁を感じております」

――確かにすごい縁というか必然を感じます。

「僕がまだ小さい頃、最初の音楽の原体験として、浅川マキさんという60年代の新宿でジャズやブルースを歌われていたシンガーの方がいらっしゃるんですが。うちの母親が浅川マキさんのファンで、よくレコードをかけてくれたんです。それが何とも言えない、すごく悲しげで後ろめたい魅力がありまして。暗くて神妙で、ちょっと不道徳な魅力というか」

――子供が聴いてはいけない音楽のような?

「そうそう、聴いてはいけない音楽のような。その浅川マキさんのレコードの構成と演出を手がけられていたのも寺山修司さんで、寺山さんが作詞された曲もいくつか入っていて。僕は最初の音楽体験からもう寺山さんの言葉や演出に惹かれていたんだなあということにあとあと気づきました。今も自分を形作る大きな要素であって、寺山修司さんから受けた影響は計り知れません。それで、2〜3年くらい前かな?この舞台をプロデュースするパルコさんからお話をいただいたんです。“寺山さんの未上演の戯曲が見つかりました”って。“それを初めて上演しようと考えていて、音楽監督を志磨さんにお願いしたい”というお話をいただいて、もう二つ返事でお引き受けさせていただきました」

――演出の眞鍋(卓嗣)さんは昭和の時代の寺山さんの作品とは違う見せ方を考えていたと思うんですが、眞鍋さんとはどういう話をされましたか?

「そもそもこの作品は、はっきりと時代設定や場所が明記されているわけではないんですね。とある港に、ずっと停泊している沈没船を改装したホテルがあって、嵐が止むまでしばらくそこに留まる羽目になったお客さんたちが巻き込まれる事の顛末、というようなお話です。なので、眞鍋さんはまず“時代や国を特定しない音楽がいいなと思っています“と。僕が少し前に作った『ジャズ』というアルバムがあるんですが、いわゆるジプシー(ロマ)と呼ばれるような、定住せずルーツを待たない民族の音楽をテーマにしたアルバムでして。それを眞鍋さんが聴いてくださって、”あのアルバムのような音楽がすごくイメージにピッタリです“と。“なるほど、かしこまりました“ということで、まずは眞鍋さんと一緒に、寺山さんが残された戯曲を読みながら一つ一つの曲のイメージをすり合わせていきました。歌詞やストーリーを確認しながら、お互いのイメージを出し合って。眞鍋さん、実はもともとバンドでデビューされてるんです」

――二人組ですね。

「そうです、ロボショップ・マニアです。僕が学生の頃に雑誌やラジオでよくお見かけしてたので、“え?ロボショップ・マニアの人ですか?”っていう(笑)。なので音楽には非常に精通されてますから、かなり具体的な部分まで二人で打ち合わせまして。それを元に僕が作曲したものをまた眞鍋さんのイメージに合わせてちょっと修正したりしつつ、そうして出来上がったデモ音源を、役者の皆さんにお送りして。さらにお稽古の中で演出に合わせた微調整をくり返しながら、作り上げていったと。今回のこの『ドレスコーズの音楽劇《海王星》』は、最初に役者さんにお送りしたデモ音源を清書したようなものです」

――すごく面白い手法ですね。主役級の方が3人いらっしゃって、志磨さんは役者さんに対して当て書きみたいな感じで書かれたんですか?

「ありましたね。その役者さんのイメージ、声であるとか、勿論、この作品で演じるキャラクターも加味しますけど、まだ作曲の時点ではその役者さんご自身のパブリックイメージに合わせた当て書き、という感じですね」

――デモの志磨さんのボーカルはいわばガイドボーカルなわけじゃないですか。それを松雪泰子さんやユースケ・サンタマリアさんが歌っていらっしゃると。

「そうです。稽古場で僕一人だけが得しているような、贅沢な状況でした。僕の頭の中にあったイメージを、実際にご本人の声で再現していただくわけですから。だって、自分の曲を中尾ミエさんが歌ってくださることなんて、バンドマンでは絶対にありえないことでしょう?もう一人でずっと感激してましたね」

――時代設定は今回の舞台では明確ではないとは言え、戦後10〜15年頃の日本のポップスのニュアンスもあります。

「はい。最初、僕が勝手にイメージしてたのは昭和の時代の“箱バン”ってありますよね、たとえばお客さんのリクエストに応えて演奏したり、パーティーでBGMを演奏したりするために雇われるバンドなんですけど。映画『タイタニック』にも出てきた、船のお抱え音楽家のような。僕らはそういう役なのかな、と勝手に解釈していたんです。結果としては眞鍋さんが全く別の解釈でバンドを演出してくださったんですけど。とにかく、最初はそういうものを寺山さんの脚本からイメージしていたもので、昭和の頃のいわゆるラウンジミュージックですね。その頃のジャズであるとか、ラテン音楽であるとかを混ぜ合わせた、瀟洒でエキゾチックなムード音楽。マーティン・デニーとかカルメン・ミランダのような、ああいうものを最初は考えていて。だから先行して作り始めた曲には、ちょっとラテン的な要素が入ってますね」

――最初に曲がついたのはどれですか?

「最初は「恋は一枚の夜の羽根」で、まさにそういう曲ですね。この舞台の制作発表の時点でアップされる短いティザー映像のために、まずは一曲選んで作りましょうということになり。「恋は一枚の夜の羽根」ともう一つ候補に挙がったのが「酔いどれ船」でした。この「酔いどれ船」の方は、寺山さんが天井棧敷の舞台に使っていたような70年代のサイケデリックなハードロックですね。寺山修司さんは音楽にもものすごく造詣が深くて、初期のピンク・フロイドなんかも海外で観てたりするんですよね。日本ではまだレコードも出てないような頃に」

――いい頃を観てらっしゃるんですね。

「だからご自身の作品にもその頃の最先端だった音楽を使われていて。おそらく、寺山さんの舞台音楽やサントラと聞いて真っ先にイメージするのは、J・Aシーザーさんが音楽を担当されていた頃のそういうハードロックだと思うんですけど。その感じをもろにオマージュして作ってみたのが「酔いどれ船」ですね」

――これはもうなんかドレスコーズだっていう感じがします。

「恐縮です、ありがとうございます。自分としてはやっぱり毛皮のマリーズっぽいなという感じもあり」

――確かにそうですね(笑)。作詞・寺山修司、作曲・志磨遼平って並んだときにこう鳥肌が立つ感じはあるんですけど。

「いや、本当に。妄想というか願望がそのまま字面になったような」

――同時に全然、違和感がないです。今回、舞台のために書いた『音楽劇《海王星》』をリリースされることになった理由はどういったところですか?

「舞台って、上演期間が終わってしまうと、あれだけ立派な舞台装置であるとか、役者さんと演出家で必死に作り上げたキャラクターとか、そういった全てが突然幕を下ろされて、跡形もなく消えてしまうんですよね。それに対して音楽は録音芸術と言うくらいで、何度もくり返し再生する目的で作りあげるものだったりする。なので皆さんが“いいよ”とおっしゃってくださるなら、それが『音楽劇《海王星》』の一部分であったとしても、ちゃんと綺麗に残しておきたいなと僕は思いまして。で、”よろしいでしょうか?“っていうのをパルコさんと、寺山さんの作品を管理されているテラヤマ・ワールドさんにお伺いを立て、”いいよ“というお返事でしたので、スタジオでテープを回しながらもう一度だけ演奏したという感じです。舞台本番で役者さんが歌っていたものとはキーとか多少の構成が変わってるところもあるんですけど、まあそういう意味でタイトルには一応「ドレスコーズの」と断りを入れて」

――ドレスコーズの作品なのか、それとも志磨遼平という作曲家がこの舞台のために書いたものをセルフカバーしてる感じなのか、どっちですか?

「僕の作曲ではあるんですけど、ドレスコーズは工房と言いますか、ほら、“実はレオナルド・ダヴィンチは個人じゃなくて複数による連名だった”みたいな話があるじゃないですか。実は何人かが手分けして絵を完成させていた、みたいな。ドレスコーズもほぼそういうところがありまして。今回もアレンジの段階でサックスの福島健一さんやピアノの中村圭作さん、ベースの有島コレスケくん、ドラムの五味俊也くんと補い合って、僕の曲に肉付けしてもらっている。もちろん、演出の眞鍋さんや役者の皆さんのアイデアも反映されている。という意味ではやっぱりバンドの作品ですね」

――リスナーとしてはドレスコーズのオリジナルアルバムは『ジャズ』があって『バイエル』があって、今作はちょっと特殊な形ではありますが、アルバムとしてまったくもって違和感がないというか。

「ありがとうございます。なんかこうね、自分は飽き性ですので、同じものを何枚も何枚も作るというタイプではなくて、毎回いろんなことをやってみたくなるタイプなんです。この『音楽劇《海王星》』は新しい挑戦というわけではないものの、今まで自分があまり作らなかったスタイルの音楽ではあります。僕が今まで寺山さんや、寺山さんが手がけられた音楽から受けた影響、僕の血となり肉となり、僕の素養になったものを、寺山さんにお返しするような意識で作りました」

――だからといって時代に対して目配せがないわけでもないというか。

「それでも今回は目配せは少なめですね。60年代の日本にあったいろんな音楽の、サンプラーといいますか、詰め合わせのような。そういう作品ですね」

――係留されて外に出られない客船というと、不謹慎なんですけど、ダイヤモンドプリンセス号みたいだなと。

「あ、まさにそういう話題が最初の打ち合わせであったんですよ。船というものの閉塞感であるとか、運命を共にすることであるとか。あるいはこのコロナ禍で、“早く元の世界に戻りたい”と願う心もあれば、どこかで“このままでもいいかもしれない”と思う部分もある。過度に近い距離感や不必要な会合がなくなったことが心地よいと思うこともあるじゃないですか。つまりこの作品にも当然、“船を降りたくない“という気持ちの人物もいるわけですね。早く外に出たい人と、ずっとここにいたい人が。そしていよいよ船が出港し、皆がそれぞれの港へ帰る場面で歌われる「乾杯の歌」は、“コロナがいよいよ終息して、明日から元の世界に戻れますよ、というぐらいの解放感と喜びをイメージしてください”と眞鍋さんがおっしゃってました」

――ちょっとそういう暗喩もあるのかな?と。

「そうですね。まあ、密室劇というのは昔から演劇で好まれる題材ですし。大抵、招かれざる客が訪れることで物語が展開していく。じゃあ今回、その“招かれざる客は誰だったんだ?”と言うと、割とこの音楽がそうだったようなところもあって。音楽が流れたり、突如終わったりすることで登場人物の運命は操られる。眞鍋さんには“そういった役割を音楽が担ってほしい”というお考えがあって。“だから志磨さんはこの物語を司る神様です”と稽古初日に言われて(笑)。“神様なんですか?あー、だから舞台の上にいるんですか”と」

――眞鍋さんとしては登場人物の属性を曲にするというより、むしろ音楽が操っているんだと?

「というのが我々の『音楽劇《海王星》』の解釈でした。僕がすっと立ち上がってタクトを振って音楽が流れる度に場面が変わり、良くないことが起こる(笑)。音楽はそういう存在でしたね」

――なるほど。と、同時にシンプルにドレスコーズのファンとして、オリジナル作品として聴ける感じもあります。

「ありがとうございます。別の方が書いた歌詞に後から曲をつけたのは初めてでしたけど、“全然違和感がない”とおっしゃってくださる方も多くて。“作詞は寺山さんなんだよ”と僕が言っても、“いつもと変わらない”って。僕の歌詞はここまでひねくれてないよ!と思いながら(笑)」

――しかしこの作品がドレスコーズのタイトルとして並んだ時にどういう立ち位置というか存在になりそうですか?

「やっぱりさっき言ったように、僕が影響を受けた古い音楽のサンプラー、ですかね。ミックステープ的な感覚の。だからすごく変わった立ち位置のアルバムではあります。自分が影響を受けた音楽を並べて紹介する、そういうアルバムでもあるし、まあ、“ものすごいコンセプトアルバム”とも言えますし(笑)」

――音楽に於ける新しさの意味がだんだんよく分からなくなってくるんですよ。これもコラボレーションですし。

「僕の常套手段ではありますけどね。そう考えると寺山さんも、今回の作詞・構成担当という意味ではドレスコーズのメンバーか。いよいよやばいな…」

――本人に同意を得る方法はないわけですが。

「言ったもん勝ちですね。怒ってらっしゃらないといいですが」

――(笑)。最近、寺山さん原作の映画とかも多いので、当時世代だった方以外でも映画とか演劇や音楽好きな方に聴いていただきたいですね。

「そうですね。僕のやってるお仕事には、“誰も知らない新しい音楽”を生み出す部門の人と、“連綿と受け継がれるトラディショナルな音楽”を伝承する部門の人──あまり多くはいないですけど──がきっといて、僕はそういう昔から受け継がれたスタイルや技術を細々と守る、火を絶やさぬよう見張る役だと思ってまして。特にこのアルバムはそういうところが強めですね」

――大仕事が続いている志磨さんですが、今年はどこに向かわれようとしているのでしょう?

「去年の後半は『音楽劇《海王星》』にかかりきりで、それが今年1月に終わってからもうひとつ、割とボリュームのあるお仕事を最近までずっとやってまして。今はそれもひと段落して、ようやく自分の曲をぽこぽこ作っています。今年は新しい曲をなるべくたくさん発表して、あとは久しぶりにゲストを招くツーマンライブを定期的にやれたらなあと思ってます」

(おわり)

取材・文/石角友香

舞台写真 撮影:岡千里 写真提供:株式会社パルコ

Release Informationドレスコーズ『ドレスコーズの音楽劇《海王星》』

2022年4月27日(水)発売

JRSP-011/3,520円(税込)

JESUS RECORDS

PARCO STAGE SHOP

PCIオンラインショップ

Information音楽劇『海王星』

WOWOWにて2022年5月21日(土)午後6時より放送決定!

2021年12月にPARCO劇場にて上演いたしました、音楽劇『海王星』がWOWOWにて2022年5月21日(土)午後6時より放送決定!ぜひご覧ください!

放送日時:2022年5月21日(土)午後6時

放送媒体:WOWOWライブ、WOWOWオンデマンド

映像収録:2021年 PARCO劇場

ドレスコーズ × U-NEXT

『12月24日のドレスコーズ』

2016年に行われた 『12月24日のドレスコーズ』 恵比寿The Garden Hall公演。

『12月23日のドレスコーズ』

2018年に恵比寿ガーデンホールにて行われた単独公演「12月23日のドレスコーズ」。

『どろぼう ~dresscodes plays the dresscodes~』

2018年6月16日STUDIO COASTにて開催の『dresscodes plays the dresscodes』最終公演。

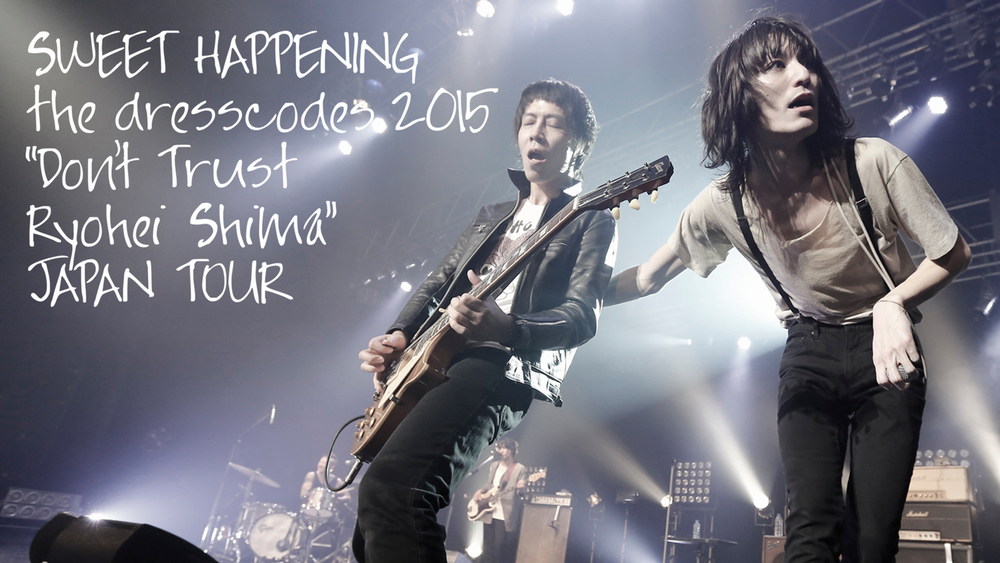

『SWEET HAPPENING 〜the dresscodes 2015 “Don’t Trust Ryohei Shima”JAPAN TOUR〜』

"Don't trust Ryohei Shima"JAPAN TOURより、Zepp DiverCityでのファイナル公演。

『ルーディエスタ/アンチクライスタ the dresscodes A.K.A. LIVE!』

"THE END OF THE WORLD PARTY TOUR"ファイナル公演。

『公民(the dresscodes 2017 “meme”TOUR FINAL 新木場STUDIO COAST)』

the dresscodes 2017 “meme”TOUR より、STUDIO COASTにて開催のファイナル公演。

『“Don't Trust Ryohei Shima” TOUR 〈完全版〉』

「Tour 2015 "Don't Trust Ryohei Shima"」より、2015年1月25日に行われた最終公演。

『R.I.P. TOUR FINAL 横浜 Bay Hall 公演』

2016年3月19日に行われた「R.I.P. TOUR FINAL 横浜 Bay Hall 公演」

こちらもおすすめ!

-

Ms.OOJAインタビュー――初の武道館公演『10th Anniversary Live"はじまりの時" in 日本武道館』を終えて

encoreオリジナル -

AK-69「Break through the wall」インタビュー――日本の"START IT AGAIN"

encoreオリジナル -

オメでたい頭でなにより『オメでたカバー横丁~一番街~』インタビュー――後ろ向きな曲はひとつもない!

encoreオリジナル -

ヒグチアイ『最悪最愛』インタビュー――長く歌い続けていくための選択

encoreオリジナル -

神はサイコロを振らない『事象の地平線』インタビュー――逃げたっていい、ぼろぼろになってもいい

encoreオリジナル -

Mr.ふぉるて『Love This Moment』インタビュー――自分の気持ちと世の中のリンク

encoreオリジナル