1960年代は、今では考えられないほどコルトレーンの存在が大きかった時代だ。ジャズファンは、彼の新譜がどうなるか固唾を呑んで見守っていた。それはコルトレーンの音楽が、人種差別反対闘争やベトナム反戦運動によって揺れ動く当時のアメリカの社会状況と歩調をあわせるかのようにして、過激さを増していったことと無関係ではなかった。

インパルス・レーベル移籍第一弾『アフリカ・ブラス』に収録された《グリーンスリーヴス》は、嵐の前の静けさを思わせる穏やかな曲だが、その中にも50年代のコルトレーンには見られなかった毅然とした姿勢が窺える。

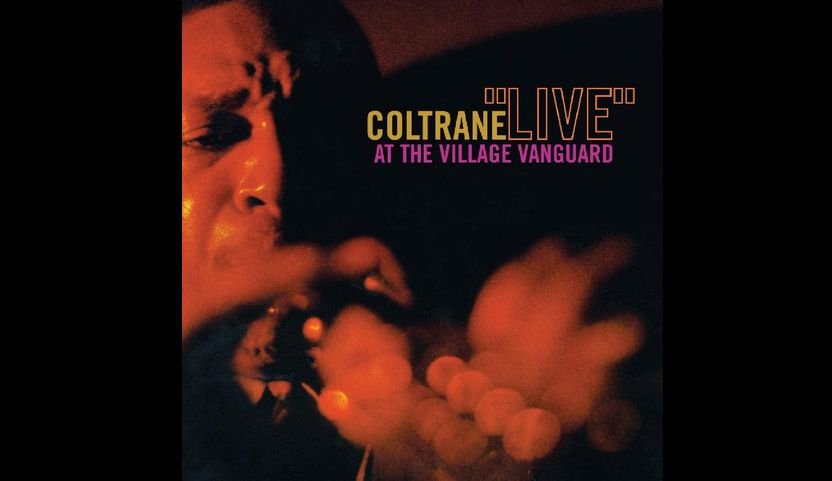

1961年、コルトレーンはエリック・ドルフィーと歴史的クインテットを結成するが、当時発売されたアルバムからは、さほどドルフィーの存在感は強く感じられなかった。しかしコルトレーンの死後発表された演奏には、むしろドルフィーに煽られているようなコルトレーンの姿が記録されている。つまり、ドルフィーとの共演は当時想像されていた以上の影響をコルトレーンに与えていたのだ。実際『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』におけるコルトレーンは、ドルフィーを意識した非常に密度の高い演奏を展開している。

そしてその事実を裏付けるかのように、ドルフィーとの共演体験を経てからのコルトレーンの演奏は先鋭度を増していく。それを象徴するのが、1963年に吹き込まれた『セルフレスネス・フューチャリング“マイ・フェヴァリット・シングス”』の《マイ・フェヴァリット・シングス》である。アトランティック時代にも同じ曲を吹き込んでいるが、とうてい同一曲目とは思えないほどテンポも速く、躍動感と迫力に満ちた音楽に変貌している。

ドルフィーとのクインテットを解消したコルトレーンは、ピアノのマッコイ・タイナー、ドラムスのエルヴィン・ジョーンズ、そしてベースのジミー・ギャリソンを従えた「コルトレーン・カルテット」による傑作を次々に発表して行くが、『コルトレーン・ライヴ・アット・バードランド』は彼らの緊密な関係が生み出したライヴの傑作だ。

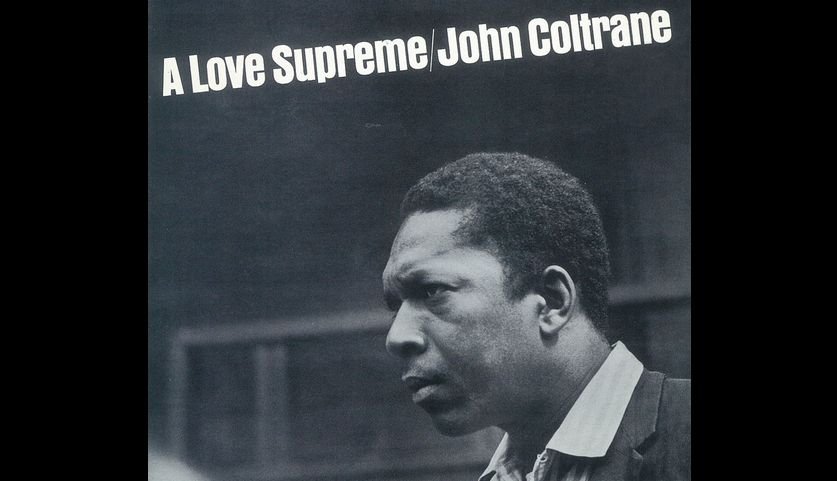

1964年、コルトレーンは自らの音楽の集大成とも言うべき『至上の愛』を発表する。このアルバムはアナログA、B面にまたがる大作で、従来のジャズの概念を突き破る作品として発売当時大きな話題を呼んだ。内容は《承認》《決意》《追及》《賛美》という、およそジャズには似つかわしくない宗教的イメージを喚起させるタイトルが付けられた緻密な構成の組曲で、コルトレーンの音楽観が従来のジャズマンの発想からはずいぶん異質な領域にまで踏み込んだことが明らかになった。

そのためか、このアルバムはジャズマンのみならずロック・ミュージシャンにも多大な影響を与えることになる。ともあれ、60年代のジャズ喫茶では、このアルバムがかからない日は無いと言われるまでヒットしたものだった。今聴けばかなり「重い」内容なのだが、こういうものを受け入れる社会状況が当時はあったということなのだろう。

晩年のコルトレーンは一作ごとに過激さを増し、あたかも求道者のような姿勢で演奏に取り組むようになっていた。『トランジション』は、そうしたコルトレーンの最後の傑作とも言ってよい。タイトル曲《トランジション》では、彼の突き詰めた思いが辛うじて「音楽」の枠内で表現されているが、以後のアルバムには、まさに彼の「絶叫」がそのまま楽器から迸るような壮絶な演奏が残されている。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。