1958年はハードバップ爛熟の年だ。「ランジュク」というのは、果物なんかが熟れ過ぎて腐っちゃう寸前の状態のことである。それでも柿などは甘くて美味いが、黒く変色したバナナはいかがなものか。ジャズでいえば、マイルス、モンクといった先駆者たちによって切り開かれたスタイルが、煮詰まりつつある時期だ。その代り「ハードバップという考え方」がフォーマット化し、2線級と言っては語弊があるけれど、フツーのジャズマンたちでも「名盤」が作れるようになった年でもある。

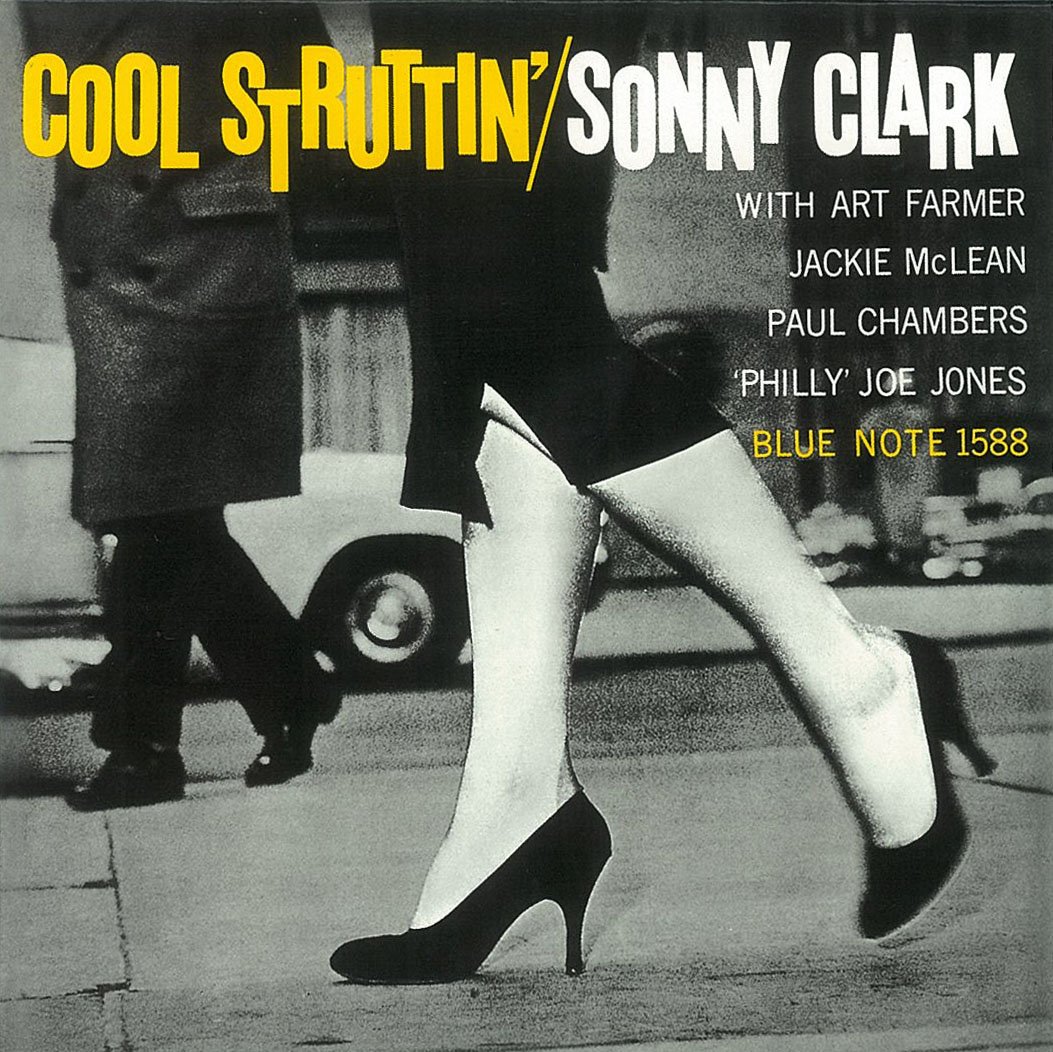

そうした状況を代表するのが、ソニー・クラークの超有名盤『クール・ストラッティン』だろう。トランペット、アート・ファーマー、アルト・サックス、ジャッキー・マクリーンのフロント2管は、個人的に大好きだけど、マイルス、コルトレーン組の重量級フロントに比べれば、音楽の角は丸くなっている。このアルバムは、かつてジャズ喫茶でかかると常連客の大合唱が起こったという伝説が残っているが、人気の理由はソニー・クラークによるアーシーかつブルージーな曲想だ。

キャノンボール・アダレイ名義ながら実質マイルスのアルバム『サムシン・エルス』も、名曲《枯葉》の魅力によって圧倒的知名度を稼いだけれど、同じマイルスの『リラクシン』などに比べると、新しいスタイルが生まれるときの緊張感はやや後退している。つまり、ハードバップの曲がり角と言われた1959年を翌年に控えた1958年は、ジャズ・シーンの胎動が静かに始まろうとする年なのである。

こうした動きは白人ジャズマンにも受け継がれ、クラリネット、トロンボーンにギターというユニークな編成で話題を呼んだジミー・ジュフリー、難解なジャズ理論で知られたジョージ・ラッセルらが次世代のジャズを模索していた。ジュフリーの『ウエスタン組曲』やジョージ・ラッセルの『ニューヨークN.Y.』は、彼らの1958年におけるスタンスを示した作品だ。

1958年は一つの時代が終わりつつあると同時に、何か新しいものが生まれる交代期なのだ。それを実感させるのが、バド・パウエルの人気アルバム『シーン・チェンジス』と、ビル・エヴァンスの『エヴリバディ・ディグズ・ビル・エヴァンス』が同じ年に吹き込まれているという事実だろう。パウエルの超有名曲《クレオパトラの夢》を注意深く聴いてみると、パウエルはサイドマンのベース、ドラムスの音をまったく無視して一人先行している。

これはいい悪いではなく、パウエルが切り開いたバップ・ピアノのスタイルなのである。一方ビル・エヴァンスの演奏からは、彼が3者協調型の新たなピアノ・トリオ・スタイルへと至る過渡期にいることが聴き取れる。

そして一つの時代の終わりを実感させるのが、ビリー・ホリデイの絶唱『レディ・イン・サテン』だ。明らかに声の質感は衰えているのだが、その切々とした歌声は歌の巧拙を超えたレベルで聴き手の心に浸透してくる。ヴォーカルの女王としてジャズ界に君臨したホリデイ最晩年の名盤がこの年に吹き込まれたという事実は、1958年という年を象徴する出来事のように思える。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。