コンテンポラリー・レーベルの特徴は、「サウンド」という言葉で言い表わすことが出来るだろう。まず、会社が西海岸のロスにあるので、1950年代当時隆盛を極めていたウエスト・コースト・ジャズ特有の軽快なサウンドを捉えているということ。そして、録音の音色という意味でもこの会社は独自性を持っている。

東海岸の代表的ジャズ・レーベル、ブルーノートの伝説的録音技師、ルディ・ヴァン・ゲルダーにも比肩される、ロイ・デュナンという名録音技師が録ったコンテンポラリー・サウンドは、独特の明快な軽やかさを持っている。つまりジャズ・スタイルのサウンドの特徴と、録音の音色の傾向が一致しているのだ。

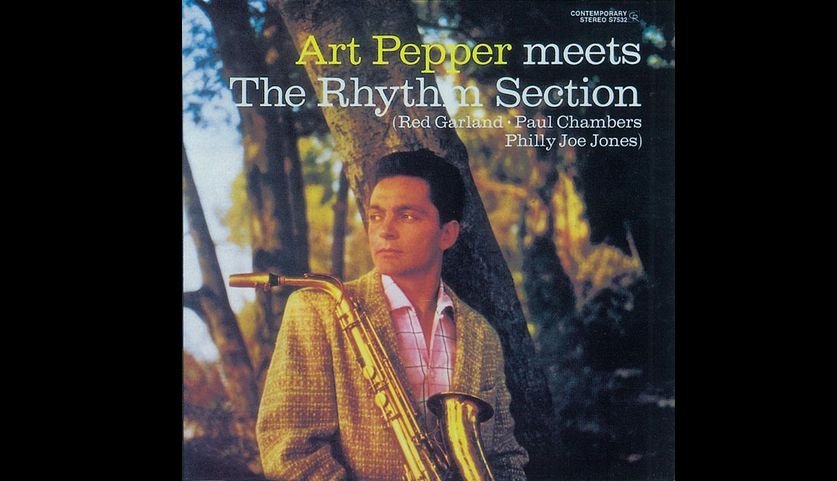

最初の1枚は、名盤紹介に必ず出てくるアート・ペッパーの『ミーツ・ザ・リズム・セクション』から、おなじみの《ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ》。このアルバムは、録音のよさからオーディオファンが装置のチェックに使うことでも有名。そして次はこれも良く知られた名盤、ソニー・ロリンズの『ウエイ・アウト・ウエスト』。ブルーノート盤のゴリゴリした録音と比べてみると、同じ人が吹いているとは思えないほど明るく軽やかに聴こえるのがわかるだろう。

ウエスト・コースト・ジャズの職人アルト奏者、レニー・ニーハウスはちょっと馴染みが薄いかもしれないけれど、音楽監督として良くこの人の名が映画のクレジットに出てくる。有名なところでは、クリント・イーストウッド監督の映画『バード』で、チャーリー・パーカーの演奏をデジタル処理し、現代のミュージシャンと共演させるというアクロバット技を仕掛けたのがこの人だ。

第2次大戦後、進駐軍(占領軍のこと)として日本に来たこともあるハンプトン・ホースは、バド・パウエル直系のウエスト・コースト・ピアニスト。パウエル派ならではのノリの良いピアノには定評がある。

ジャズ雑誌の人気投票第1位、すなわちポール・ウイナーが3人集まった『ポール・ウイナーズ』は、バーニー・ケッセルのギターをレイ・ブラウンのベースとシェリー・マンのドラムが支えた、ウエストのスター・バンド。そのシェリー・マンがリーダーになったアルバム、『マイ・フェアー・レディ』は、ミュージカル・ナンバーをクラッシク畑でも活躍するピアニスト、アンドレ・プレヴィンに弾かせた名作。

コンテンポラリー・レーベルは80年代になっても活動し、オーソドックスなスタイルの傑作を残している。ロフト・シーンで知られたテナー奏者、チコ・フリーマンとウィントン・マルサリスの若手二人を、ベテラン、ヴァイヴ奏者、ボビー・ハッチャーソンが支えた『デスティニーズ・ダンス』は80年代の名盤だ。同じくウェザーリポートのドラマーとして知られたピーター・アースキンの初リーダー作『ピーター・アースキン』は、軽快なドラムソロのトラックに続く《E.S.P》が気持ちよい。ジョージ・ケイブルスのピアノは、現代的でありながら古きよき時代のフレイバーを感じさせるところが魅力だ。センチメンタルな味の《ブルー・ナイツ》は、なかなかの名曲。

再び50年代に戻り、知られざるベーシスト、カーティス・カウンスのリーダー作をご紹介しよう。フロントのトランペッター、ジャック・シェルドンの名前を知らずとも、聴けば納得の隠れ名盤だ。ベテラン、アルト奏者、ベニー・カーターの『スインギン・ザ・20s』は軽やかなアルトの音色が聴き所。これも録音の良さがカーターの魅力を引き出している。

そして最後は、70年代に吹き込まれたレイ・ブラウンの『サムシング・フォー・レスター』。ピアノ・トリオ・フォーマットでシダー・ウオルトンの演奏が光る。意外なことに、この編成でブラウンがリーダーになったのは初めてだとか。タイトルは、この録音の直後に心臓発作で亡くなってしまったコンテンポラリーのオーナー・プロデューサー、レスター・ケーニッヒに捧げたもの。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。