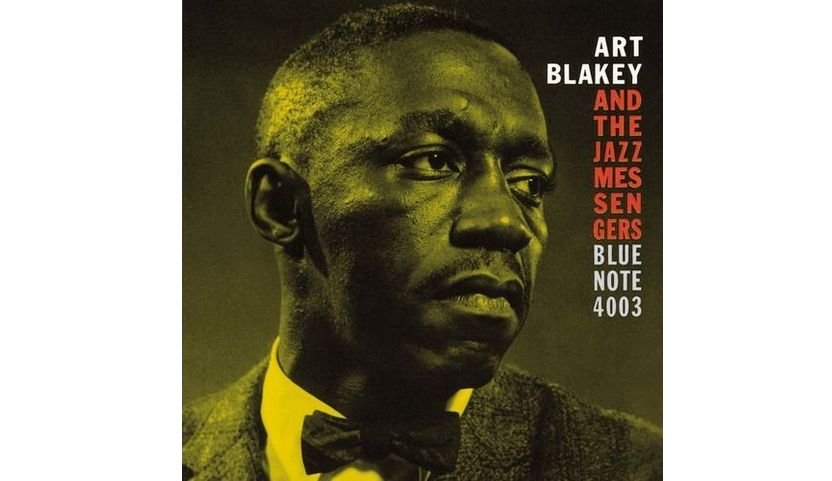

日本にジャズが広まったのは1960年代のことです。アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの面々や、ホレス・シルヴァーらの来日公演が一般音楽ファンの関心をジャズに惹き付けたのでした。彼らの熱気に満ちた演奏は“ファンキー・ジャズ”と呼ばれ、一種のブームの中で“モダン・ジャズ”は日本に定着したのです。

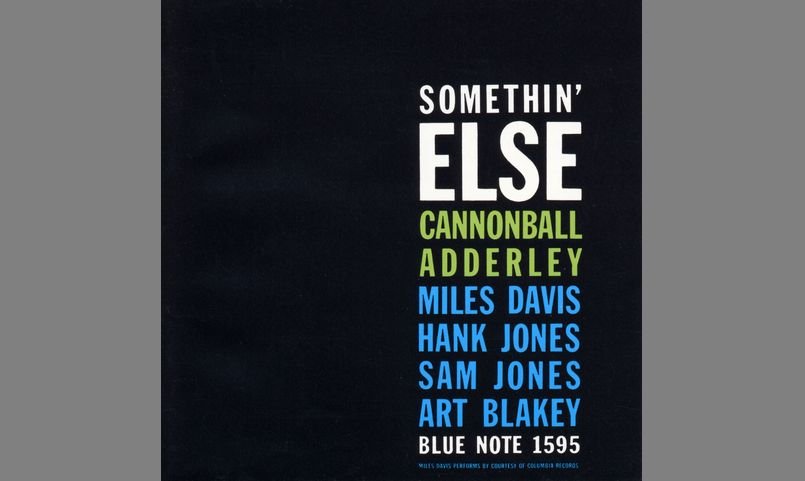

「ファンキー」とは、黒人音楽特有のアーシー(土臭い)で汗の飛び散るような感覚を指しています。こうしたスタイルは1950年代末から60年代にかけての流行で、ブレイキーやシルヴァーの他にもキャノンボール・アダレイなどの演奏が有名です。

ちなみに、シルヴァーのサイドマンを務めたドラマー、ルイス・ヘイズにインタビューした際、“ファンキー・ジャズ”ということばを使ったら、「アメリカではあまり聞いたことが無い」と言われました。このことばの出典はアメリカのジャズ評論家、レナード・フェザーのシルヴァー評なのですが、むしろ日本で有名になった「ジャンル分け」なのかもしれませんね。

『ソング・フォー・マイ・ファーザー』(Blue Note)はシルヴァーの代表作で、アーシーで親しみやすいタイトル曲の人気でジャズ喫茶のリクエストではいつも上位を占めていたものです。ご紹介したタイトル曲を含む3曲はすべてシルヴァーの作で、彼の作曲の才が良くわかる傑作です。また、サイドのテナー、ジョー・ヘンダーソンの熱演も光っています。

『ホレス・シルヴァー・トリオ』(Blue Note)は彼のピアニストとしての原点を示す初期の演奏で、彼もまたバド・パウエルの影響下にスタートしたことがわかりますね。ただ独特の熱気に満ちたドライヴ感は彼ならでは。そしてシルヴァーの名が高まったのはブレイキーとの共演です。ブレイキー名義の『バードランドの夜Vol.1』(Blue Note)も、実際は当時の新人たちのジャム・セッションだったのです。聴きどころはやはりクリフォード・ブラウンの熱演でしょう。

そもそも「ジャズ・メッセンジャーズ」という名称も最初はシルヴァーが考え出したものでしたが、彼はこのバンド名をブレイキーに譲り、自ら新しいバンドを結成します。『ザ・スタイリングス・オブ・シルヴァー』(Blue Note)は、アート・ファーマーのトランペットにハンク・モブレイのテナーをフロントに置いた典型的ハードバップ・クインテット。ドラムスはさきほどご紹介したルイス・ヘイズが務めており、小気味良いドラミングを披露しています。

シルヴァーはその後メンバーを変え、ブルー・ミッチェルのトランペットにジュニア・クックをテナー奏者に迎えた新バンドを作ります。いわゆる“ファンキー”な演奏はこのチームによるもの。代表作は『ブローイン・ザ・ブルース・アウェイ』(Blue Note)でしょう。そして彼らの熱演が頂点に達したのがライヴの名演、アルバム『ドゥーイン・ザ・シング』(Blue Note)に収録された《フィルシー・マクナスティ》。同じフレーズを執拗に繰り返し、聴衆の興奮をいやが上にも盛り上げる“ファンキー・ジャズ”の決定的熱演です。

シルヴァーの音楽には黒人音楽特有のアーシーでファンキーな感覚と同時に、一種のエキゾチックな気分が感じられます。それは彼にはラテンの血も流れているから。『ザ・ケープ・ヴァーデン・ブルース』(Blue Note)はシルヴァーの父親の出身地にちなんだアルバムで、ポルトガルやブラジル音楽の要素が巧みにジャズにブレンドされています。

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。