ジャズファンもベース、ドラムスにまで関心が行くようになると、かなりマニア度が高まっていると言っていいだろう。中でもベースは地味なだけに、なかなか注目が集まりにくい。だけどこの楽器はコード・トーンを示したり、リズムの基礎を押さえるなど音楽の大本というべき部分を担当しているので、ベースの面白さがわかるようになるとジャズの楽しみは倍増する。

ところでベース奏者には二つのタイプがあるようだ。チャールス・ミンガスのように作曲者でありバンド・リーダーでもあるような総合音楽家タイプと、ポール・チェンバースのようにセッションのサイドマンを確実にこなす職人タイプである。前者は当然リーダー作も多く目立つが、後者は注意してサイドマンの名をチェックしなければならない。しかし、彼らこそが演奏のノリを決めていることに気が付くと、ジャズの面白さが一気に広がっていく。

ミンガスの《IIB.S》は他のアルバムでは《ハイチ人の戦闘の歌》と表記されており、冒頭の野太いベース・トーンがめちゃくちゃカッコいい。音色も独特で芯のしっかりした硬質なサウンドは誰にもまねの出来ないものだ。《テーマ・フォー・レスター・ヤング》は《グッドバイ・ポークパイ・ハット》として知られたミンガスの名曲。

ロン・カーターはマイルスのサイドのときは地道に脇を固めているが、リーダーとなるとチェロを弾いてみたり、かなり意欲的だ。70年代のピッコロ・ベースはあまりいただけなかったけれど、このドルフィーとの共演盤はなかなか魅力的だ。やはりドルフィーの存在感が圧倒的だが、《ベース・デュエット》ではもう一人のベース奏者、ジョージ・デュヴィヴィエとソロの交換あったりと、ベーシスト、ロン・カーターを語る上では外せないアルバムである。

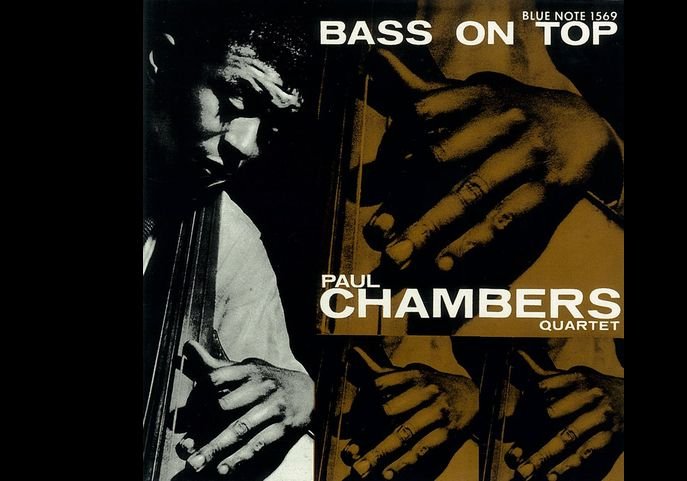

ブルーノートにサイドマンとして山のように録音を残しているポール・チェンバースは、ハードバップの名脇役だ。まろやかな音色と安定したリズムが彼の特徴だが、《ザ・テーマ》ではアルコ(弓でベースを弾くこと)のワザをみせている。共演のケニー・バレルとの相性もいい。アナログ時代ジャズ喫茶では、《デア・オールド・ストックホルム》の収録されたB面がかかることが多かった。

ポール・チェンバースのいとこであるダグ・ワトキンスは、わずか27歳で交通事故死してしまったため知名度は低いが、ハードバップのサイドマンとしての実力はチェンバースに引けを取らない。音の輪郭がハッキリとしてリズムのノリのよい彼のベースの愛好者は、私の周りにもずいぶんいる。このアルバムは幻のレーベルと言われたトランジションに残された数少ない彼のリーダー作。

オスカー・ピーターソンとのコンビで有名なレイ・ブラウンのベースは音色、リズムともに独特だ。積極的に音楽を前に進めていく推進力は彼の右に出るものはない。

有名なチック・コリアの『リターン・トゥ・フォエヴァー』でスタンリー・クラークが出てきたときは、本当にみんなビックリしたものだ。エレクトリック・ベースからこんなに魅力的なリズムを刻みだせるベーシストは、彼が初めてだった。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。