実を言うと、私がチェット・ベイカーの魅力に開眼したのは80年代になってからだった。それまではウエストコースト・ジャズのスターの一人、ぐらいの認識しかなく、あまり積極的に彼のアルバムを聴くことは無かった。

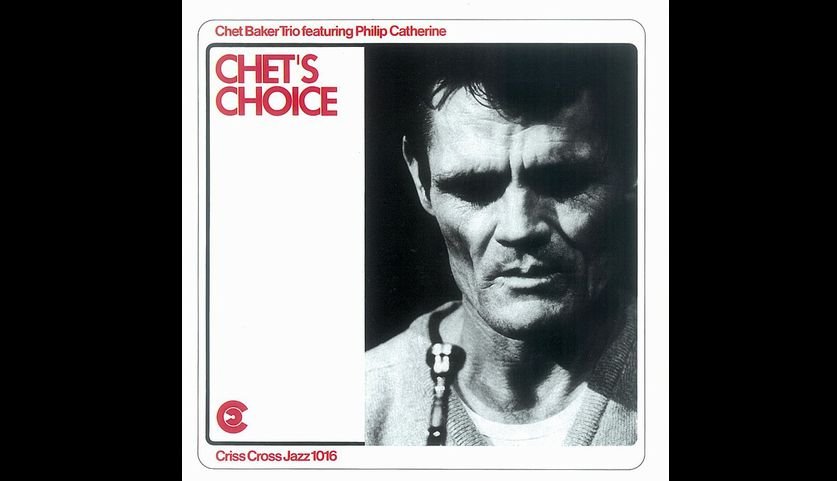

それが変わったのは、雑誌に掲載された1枚の壮絶なポートレイトだった。若い頃の面影はなく、人生の深遠を覗いたかのようなすさんだ表情からは一種迫力のようなものがにじみ出ている。そこで70年代以降のアルバムを集中して聴いてみると、演奏も良くなっているのだ。確かにトランペットの音色のなめらかさや勢いに衰えはうかがえるものの、シンプルなフレーズから醸し出される深みやコクは、むしろ増している。

その中でも1978年にフランスで録音された『トゥー・ア・デイ』(All Life)は歳を感じさせない快適な演奏で、ウエストコースターというよりはハードバッパーと言っても差し支えないようなノリの良いアルバム。ジャズ喫茶で受けるタイプで、小気味よさが聴き所だ。1曲目のタイトル曲も良いが、《イフ・アイ・シュド・ルーズ・ユー》はまさにチェットのために書かれたような憂いを篭めた名曲・名演。

ちょっと音質は悪いが、迫力という点では『スター・アイズ』(Marshmallow)は白眉と言って良い。デューク・ジョーダンのピアノとベースだけという変則トリオだが、ドラムスのいない分、チェットが補って余りある気合の充実した演奏で、あえてビ・バップ的と言いたくなるような緊張感がたまらない。

チェットがドイツのヴァイヴ奏者、ウォルフガング・ラッカーシュミットとデュオで吹き込んだ『バラッズ・フォー・トゥー』(Sandra)は、異色作だが、チェットの新たな魅力が浮き彫りにされた興味深い作品。底力のあるミュージシャンはどんなフォーマットでも自分の個性を発揮できるという良い見本である。

一方、ヨーロッパ、ジャズ・ピアノ界のベテラン、ルネ・ユルトルジュのトリオをバックにした『ライヴ・アット・ザ・パリ・フェスティヴァル』(Carlyne)は、オーソドックスなワン・ホーンでチェットが伸びやかにトランペットを吹きまくる。かつて、アート・ペッパーと共演した作品で披露した《フォー・マイナーズ・オンリー》が聴ける。

ギターのフィリップ・カテリーンをサイドに迎えた『チェッツ・チョイス』(Criss Cross)はまさにチェットの80年代的傑作。麻薬を巡るさまざまなトラブルをはじめ、人生の深遠を覗き見たものにしか出せない枯れた境地は、50年代のチェットの演奏からは聴くことができないものだ。個人的には晩年の作品を愛聴する私にとって、このアルバムがチェット評価の転機となった。

最後の1枚は『スター・アイズ』でも共演したデューク・ジョーダンがキチンとしたピアノ・トリオでバックを務める人気盤『ノー・プロブレム』(Steeple Chase)。タイトル曲であるジョーダンの名曲《ノー・プロブレム》がやはり良い。ジョーダンの哀愁とチェットの黄昏た感じが実にうまくこの曲のマイナー・イメージとマッチしている。

正直に言って、晩年のチェットのアルバムにはマトモに音の出ていないような怪しげなシロモノも多いが、良いものは若い頃の勢いだけの演奏より含蓄、滋味に満ちた、聴き飽きのこない傑作ぞろいだ。ぜひ晩年のチェットの演奏にも興味を持っていただきたいと思う。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。