中 章(なか・あきら)AKIRANAKA クリエーティブディレクター

アメリカ滞在中にテーラーと出会いデザインを始める。アントワープ王立芸術アカデミー在学中にイェール国際モードフェスティバルに選出。その後、アントワープでニットデザイナーに師事し、2006年に帰国。07年「POESIE(ポエジー)」をスタート。09年、「AKIRANAKA(アキラナカ)」に改称し、東京コレクションに参加。同年、ベストデビュタントアワード受賞。テキスタイルの豊かさを強みとし、16年より「attitudeを身に纏う」をコンセプトにコレクションを展開。

ファッションの表現は自由、時代を映し出すもの

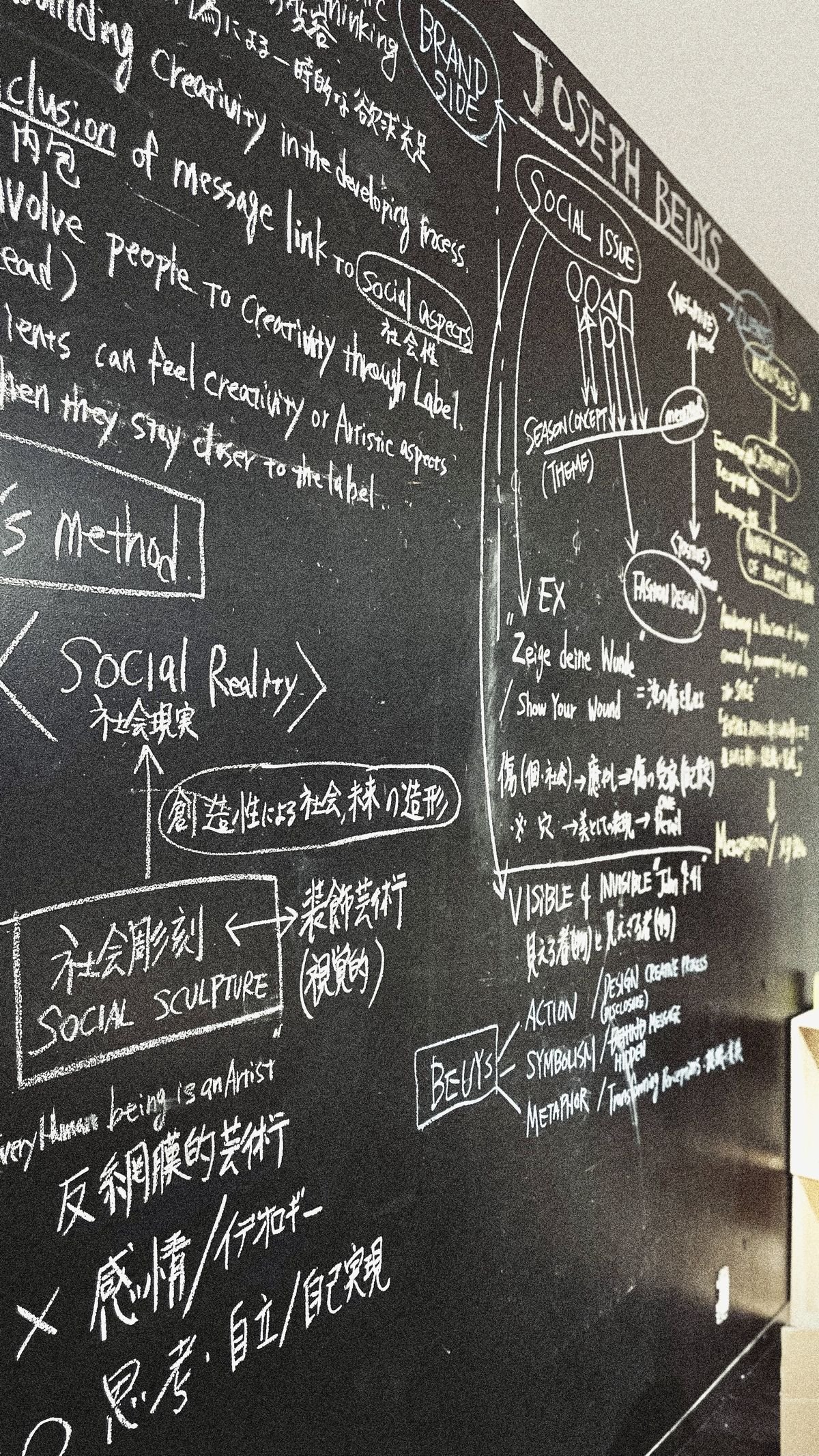

2023年春夏コレクションでは、ドイツの現代美術家で社会活動家のヨーゼフ・ボイスに焦点を当てました。なぜボイスだったのですか

「最近、ファッションに"答え"みたいなものが生まれてきたと感じているんです。資本力のあるブランドや企業がある方向性を採ると、みんながそちらに動いていく。SDGsへの取り組みはもちろん大切だけれど、"みんなが正しくあるべきだ"的な考え方や動き方になってきていて。そこにすごく違和感を持って、モヤモヤとしていたときに読んだのがヨーゼフ・ボイスの本だったんです。ボイスの作品は過激なものが多く、その多くはマルチプルでした。市販のレモンと電球をつなげたものなど、いわゆるレディメイドです。そうした作品を通じて彼が社会に投げかけたのは"質問"であり、答えではなかったと思うんですね。それによって賛否両論が起こり、みんながいろんな側面からその作品について考える。ボイスは"社会彫刻"と呼んでいました。そのアプローチに共感したというか、素晴らしいと思ったんです。ファッションは正しい答えを提示するだけのものではないと。それを否定はしないけれど、今はあまりにも。だからといって、"アンチであり続けろ"っていうことではないんですけど。2001年9月11日にアメリカで同時多発テロがありましたよね。僕は当時、専門学校生でしたが、とても衝撃を受けてその惨状から着想したことを課題作品のテーマにしました。しかし"現実とか辛い現状をファッションで表現すべきではない"と言われ、デザイン変更をしたという経験があります。それは僕を担当してくださった先生の思いであり、"確かにそうだな"と思っていた時期もありました。でも、02年にアントワープに留学すると、全く価値観が違っていたんですね。クラスメートに現在は"バレンシアガ"のデザイナーをしているデムナ・ヴァザリアがいました。彼はジョージアから亡命してきていて、デザイン画に少年たちが川を渡って国境を越えようとしている様子を描いていました。自らが命からがら逃げてきた経験から、そのシリアスさとか、彼の思想を描いていたんです。彼の生き様のようなものを目の当たりにして、ファッションの表現は"自由なんだ""時代を映し出すものなんだ"と痛感し、アントワープで学んでいた頃は、"社会に向けて何を表現していったらいいのか"をすごく考えました。それから10年ほどが経って、ファッション界のあり方に違和感を持っていたときにボイスに関する本を読み、彼がやっていたことをテーマにするのに良い時代だと直感したんです」

ファッション界にある「傷」を表現する

ボイスから得たものを、どのようにコレクションに落とし込もうと思ったのですか

「ボイスの創作や活動のベースには自身の戦争体験があります。通信兵として第二次世界大戦に従軍し、移動中の飛行機が冬のクリミア半島で墜落して生死をさまよいました。彼を救ったのが遊牧民のタタール人でした。ボイスの傷を脂肪で癒し、フェルトで暖をとって救助したんですね。その経験が彼の創作の根底にあります。作品にはフェルトやオイル、蜜蝋などが象徴的に使われるようになりました。だからといって、僕がフェルトでジャケットを作ったりしたら、ただのスーベニアじゃないですか。ボイスがそれを見たら、たぶん一番がっかりするでしょう。それで、もっとボイスのことを知ろうと思ったんです。リサーチの一環でボイスの作品を所蔵している神奈川県のカスヤの森現代美術館も訪ねました。館長はボイスと深い親交があった方で、1980年代にボイスが来日したときに大学生とのディベートを企画しています。しかし、ボイスはかなり批判を浴びたのだそうです。ボイスに関しては作り話もたくさん流布していたので、偽善者のように受け止められ、彼のメタファーも当時は全く理解されなかった。そういう話を伺い、また彼が作品の先に生まれるコトをアートとしていたことから、"ボイスを象徴するモノを使うのは違う"と確信しました。大切なのは、ファッションによって女性をもっと自由にしていくために、自分たちはボイスから何を吸収し、何を形作っていくのか。ボイスの行動や思考など、まだ形になっていないものを形にしたいと思ったんですね。その視点でボイスという人間を改めて追っていき、辿り着いたのが戦争で負った社会の"傷を癒す"という行為でした。傷をどう解釈し、ファッションとして表現していくか。そうです。そもそも傷って何だろうか。傷を癒すとはどういうことなのか。傷はネガティブなものなのか、醜いものなのか、美しくならないものなのか。そういう思考へと、どんどん変わっていったんですね。その過程で着目したのが、ボイスがドイツのカッセルで開かれた現代美術展"ドクメンタ"で行った7000本の樫の木の植樹でした。7000という数字は、ナチスの収容所が一杯になった時に徒歩で極寒の中を移送させられた事で亡くなったユダヤ人の数です。木の根元には玄武岩を埋めました。成長する木は生、形の変わらない玄武岩は死をイメージしています。岩を埋め、木を植えることで、その場に立ち会った人々は、かつて自分たちと同じ国の人たちがやった行為にもう一度思いを馳せて、どう向き合っていくかを一人ひとりが考える。それは彼らにとって癒しの行為だったと思うんです。過去を受け留め、次の何かに繋げていく。植樹というプロセスが、傷を癒すというボイスのメッセージだった。彼自身は7000という数字について語っていないのですが、みんながその意味を分かっているんです。まさに答えを示すのではなく、問いを投げかけた。じゃあ、ファッション界にある傷とは何か。誰かが正しいと言ったら、みんながそっちに流れていくという現状ではないか。正しいと言われたことを信じるがゆえに、盲目になってしまうという。それはファッション界の傷だと思い、"visible/invisible(ビジブル/インビジブル)"をサブテーマとしました。見えた瞬間に見えなくなる変容を表現するデザインとして、染料を解いた液体に花を落として、沈み方によって見えたり、ぼやけたり、見えなくなったりする様子を表現したり、ガラスのような黒曜石でも同じことをやってみたりと、実験を重ねていったんです。グラデーションの表現ですね。フォトショップを使えば簡単に作れるんですけど、実際に手を動かすことで実験の過程でしか生まれ得ない、まばらなグラデーションが生まれ、そこにはすごく美しさがありました。見えている美しさの裏には盲目性が宿っているということのメタファーです。黒地に白の顔料プリントで花を染めたドレスなどは、よく見ると花の部分が剥離しています。顔料を載せ過ぎると経年で割れてくるので量を調節しながら染め、最初から傷がついた状態の花にしました。傷は目を背けるものではなく、新しい美しさの表現につながるというメッセージです」

花を沈めて可視・不可視の画像を作る

商品化された花のグラデーションプリントドレス

商品化された黒曜石のグラデーションプリントドレス

商品化された黒曜石のグラデーションプリントドレス

実験を繰り返し、生まれるコレクション

実験を繰り返しながら一つひとつのアイテムを作っていったのですね

「うちはテーマが決まっても、すぐにデザイン画を描かないんですよ。僕もスタッフもいろんな実験をします。僕は古着のジャケットを買ってきて、ジョキジョキと切って穴をたくさん開けてみました。でも、何となくアバンギャルドに見えるけれど、自分がイメージしたエスプリやエレガンスがなかった。これは止めようと思ったときに目に入ったのが、床に落ちた切れ端でした。ジャケットに傷をつけたことで生まれたものです。"これを傷の象徴にしたらどうだろう"と思ったんですね。身頃から布をドット状にくり抜き、それをスパンコールのようにはめ込んだテーラードジャケットやサファリドレスを作りました。ドットは装飾ではなく、傷の象徴として服に付いていて、裏側には"Jealous(嫉妬)"のJ、"Anger(怒り)"のA、"Ignorance(無関心)"のIなど、人の弱さや感情を象徴するアルファベットがスタンプされています」

洋服の「傷」を再現するために、実際に古着を切ってみる

洋服の「傷」を再現するために、実際に古着を切ってみる ドット状にくり抜いた端切れをスパンコールのようにはめ込んだテーラードジャケットやブラウス

ドット状にくり抜いた端切れをスパンコールのようにはめ込んだテーラードジャケットやブラウス

ドットの裏側には、人の弱さや感情を象徴するアルファベットがスタンプされている

ドットの裏側には、人の弱さや感情を象徴するアルファベットがスタンプされている

見えるものと見えないけれど在るものですね。スタッフはどんな実験を?

「例えば、割れたグラスをその形状のままレースでくるんでオブジェを作ってみたり。包帯を巻くという行為ですが、傷を癒していく過程を表現に結びつけていくことはできないかという実験です。このようなことをするのは、服作りを通して、アトリエで働く人たちが享受するものも豊かにしていきたいからです。スタッフたちが、うちで仕事をして得られるものは給料だけなのか。"こんなことも学べる""こんな価値観を持てた""こんな視座で物事を捉えるようになった"。そういう付加価値があっていいじゃないかと。物事の捉え方を"柔軟させる"というか、視点とか思考を柔らかくしてみんなの感度を上げることで、生活というのは資本だけではないという方向で豊かになっていってほしいんです」

服には物事の捉え方を変化させていく力がある

現在のような服作りをするようになったのは、いつぐらいから?

「初期はコンセプトをどう表現するかを追究していたんです。もともとコンセプチュアルなことが好きなんですよ。2013年から17年までは"デイリーに着られるプレタポルテ"という、それまでとは異なるコンセプトで服を作りました。海外に出る前に一定の企業規模にしないと物作りに限界が来ると分かっていたからです。ある程度の資本力をつけるために採った一つの方法でした。チームビルドができてきたときに、もう一度、自分がやりたかったことに立ち返るため"アティチュードを身に纏う"というコンセプトを据え、ブランドを再構築していったんです。僕はよく販売スタッフに話すことがあります。"あなたが提案した服をお客様が着て可愛くなったら、50%の仕事ができたことになる。その服がどんな意味を持ち、なぜそうなっていて、それを着たお客様に何かを気づかせることができたら100%になる"と。僕が作っている服はゴールではなく、ツールであるということです。服には思想だったり、自尊心だったり、知性だったり、着る人自身のメタ認知を育むというか、物事に対する捉え方を変化させていく力があると僕は思っているんですね。ただ、美しいシルエットだけでは外側へ向けた力しか備えられません。その服にはどんな知性や創造性が宿っていて、どんな視点や視座があるのか。そうした知性や創造性、視点や視座との接触、遭遇によって、着る人の内側に浸透していくような服を作りたいんですよ」

「コンセプトをどう表現するか」を追究していた初期のコレクション

「コンセプトをどう表現するか」を追究していた初期のコレクション 13~17年に一定の企業規模にするために取り組んだデイリーに着られるプレタポルテ

13~17年に一定の企業規模にするために取り組んだデイリーに着られるプレタポルテ

自分がやりたかったことに立ち返るため「アティチュードを身に纏う」というコンセプトを据え、ブランドを再構築した

そういう作り方は時間もかかるし、生みの苦しみがあるのかなと推察します

「ずっと苦しいんです。でも、何かを創造するプロセスは絶対に苦しいと思うんです。新しい世界へのドアが開くかもしれないし、開かないかもしれないけれど、その創造のプロセスに向き合えるということ自体が幸せなことではないでしょうか。その先に新しいものの欠片でも見えれば、それは価値になります。実験も手間が掛かる上、うちは実物仮縫い(トワルではなく実物の素材を使用する仮縫い)をしているんです。またモデルが歩きながらトワルチェックをするので、ポケット等のディテールまでかなり作り込んでいないといけません。だからこそ表現できるものがあるから、この方法を続けています。そんなふうに服作りをしているので、アイテムがシーズンを持ち越すこともあるんです。完成までに7回縫い直したジャケットなんかもあったりします」

クリエーションを生む「授業」と「考察」

コレクションに向けては、社内のスタッフや外部のパタンナー、さらに工場に対して「授業」を行っているとか

「社内の企画やパタンナー、生産管理はアトリエに集まって授業を行い、外部のパタンナーや工場の方々には1時間ぐらいの動画を撮って提供しています。コンセプトやその背景について説明し、僕が描いた絵型も見せます。説明するといっても、例えばボイスの場合も、その人物の紹介をしているのではないんです。ボイスのこういう部分を咀嚼して、その中のここをクリエーションに引き込んでいるということを話しています。大切なのは、その授業を踏まえた"考察"です。だから、授業では僕が答えを出さないようにしています。コレクションには、パターンチームによるクリエーションも入って来るべきだと思うから。パターンチームは考察のために改めて勉強会やリサーチもします。それを経て、自分たちの方向性を持つんですね。それを僕が確認し、彼女たち自身が外部のパタンナーなどに伝えていくという流れです。要は、授業では物事の捉え方、視点を伝えているんです」

中章の視点、ですね

「そうです。授業の内容を考察することで、今までにはなかった視点が彼女たちに加わり、アキラナカの洋服を着る女性たちをもっと自由にしていく可能性を拓いていくかもしれません。答えがなければ、想像を働かせますよね。考える余白があるということが、すごく重要だと思います。パタンナーにしか見えない、様々な服飾造形の選択肢があるわけじゃないですか。だから、今の女性たちに寄り添った導き方ができるのであれば、僕が描いたデザイン画を変えてもいいんです。僕が出すのはダイレクションだけ。それぞれが創造性を発揮し、それを僕が一つのダイレクションへ収斂させていくという感じですね」

イレギュラーがファッションをアップデートさせる

同調傾向に関するお話がありましたが、これからのファッションには何が必要と考えていますか

「ファッションはもっと生っぽくて良いと思うんです。きれいにできて、矛盾した部分が全て包まれているものではなくて。ここはきれいだけど、ここは汚いとか。それが今をすごく映し出していたり、何かを感じさせたりする。生っぽいからこそ人の心に刺さるのではないでしょうか。アントワープ王立芸術アカデミーの恩師、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクがこんなことを言っていました。"商業的な成功とか、モデルの誰が着たとか、どういう雑誌に載ったかなんて、俺は何も気にしていない。それがいかに純粋で、そのデザイナー本人から出てきて、その創造性がいかに本質的であるかが一番大切だ"。ピュアなんですよ。人の心を打つものを届けられるのだったら、それ一つでいいのではないかと思います。不器用でいいと。ファッションはイレギュラーであるからこそ、前に進んでいくと思うんです。レギュラリティーというワンダイレクションしかないとすると、ファッションの本質が揺らぎ、アップデートが鈍化する。蟻はフェロモンを出しているから、来た道を戻れると言われますよね。にもかかわらず、フェロモンを嗅げない蟻がいるのだとか。迷った蟻がイレギュラーな動き方をして、偶然ですが元の道に戻れたりすると、迷った道が近道だったりする。イレギュラーが社会をアップデートさせるということです。ファッションにも言えることではないでしょうか」

アキラナカとしては今後、どんな展開を考えていますか

「実験など服作りのプロセスを公開していこうと考えています。それをアキラナカというブランドに何かを感じてくれている女性たちが見て、展示会やウェブサイトで新しいコレクションを見たときに、"これってここから来ているんだ"と発見する。誰かから聞くのではなく、自分で想像していくきっかけを提供していくということですね。また、将来的にはリテールも構想しています。服だけでなく、実験で作った一つひとつのピースをマルチプル的に提案したり。それを部屋のオブジェにしたとすると、自分の生活とクリエーションの現場がリンクするじゃないですか。製作過程の実験の動画やピースなども一緒に見ることができ、服作りの底流にあるコンテクストを感じながら、最終形態であるコレクションをリアルの空間で体感できる。そういうピュアな体験の場を作っていきたいですね」

写真/増田義和、アキラナカ提供

取材・文/久保雅裕

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター

ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。