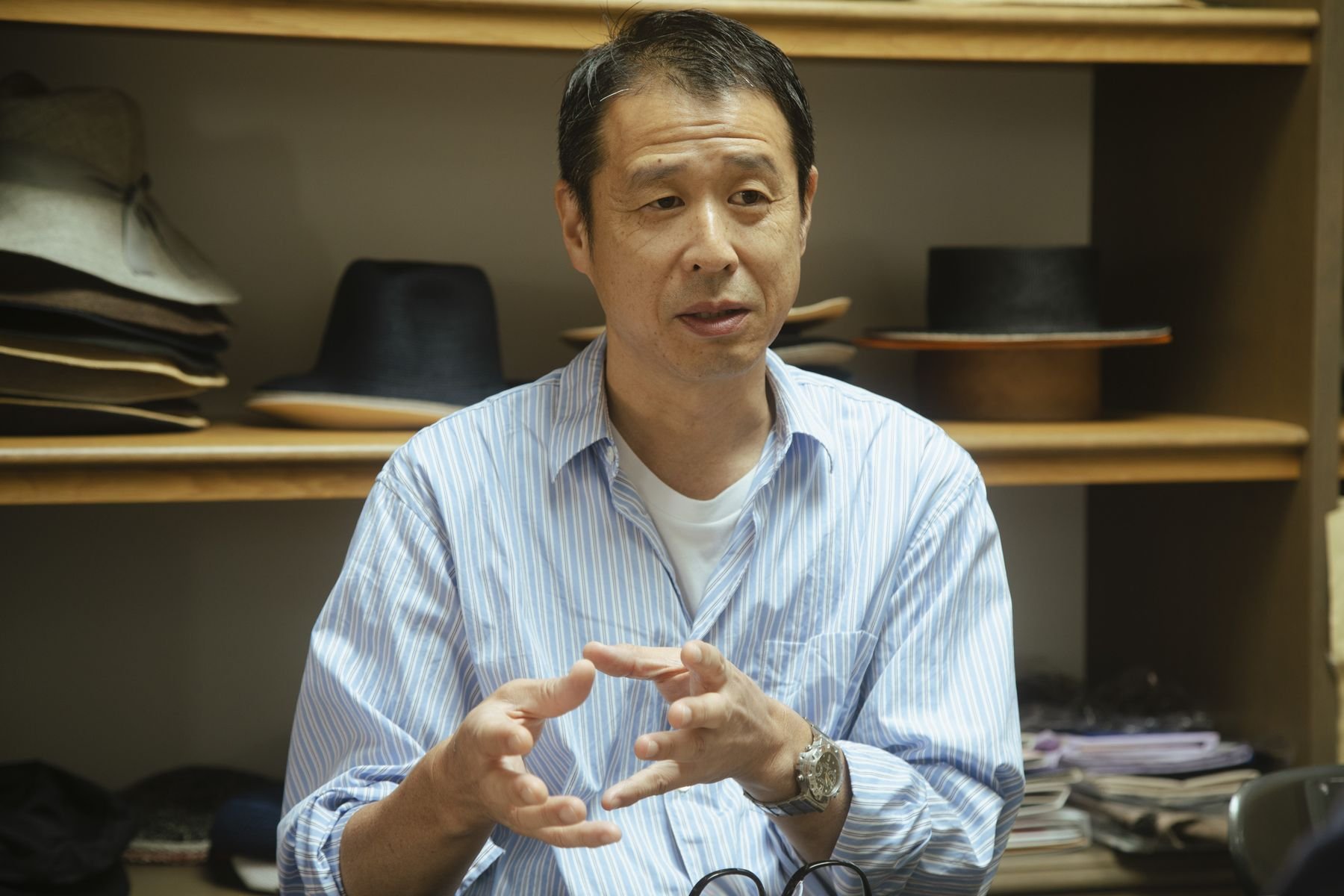

木島隆幸(きじま・たかゆき) KIJIMA TAKAYUKIデザイナー

1964年、栃木県生まれ。日本のオートクチュールハットの第一人者、平田暁夫氏に師事。5年間の修業を経て94年に独立し、自身のブランド「coeur(クール)」を立ち上げる。2013年に「KIJIMA TAKAYUKI(キジマ タカユキ)」へと改称。高い技術と独自の技法により生み出される帽子は、ファッション関係者から高い評価を得ている。

帽子を被る人こそ少ないが、ファッションニーズは多様

――「キジマ タカユキ」というブランドを始めて、今年で10年になります。

独立した1994年に「クール」というハットブランドを立ち上げ、2013年に「キジマ タカユキ」に改称しました。理由は単純で、海外セールスをスタートさせたかったからです。ビジネス的なことですが、クールはすでに海外で商標登録されていたので、ブランド名を変えました。代官山の店舗は99年に出店し、キジマ タカユキになってからも現在に至るまで継続しています。

――代官山店はアトリエ兼ショップですが、作る場と売る場は一緒にしたかったのですか。

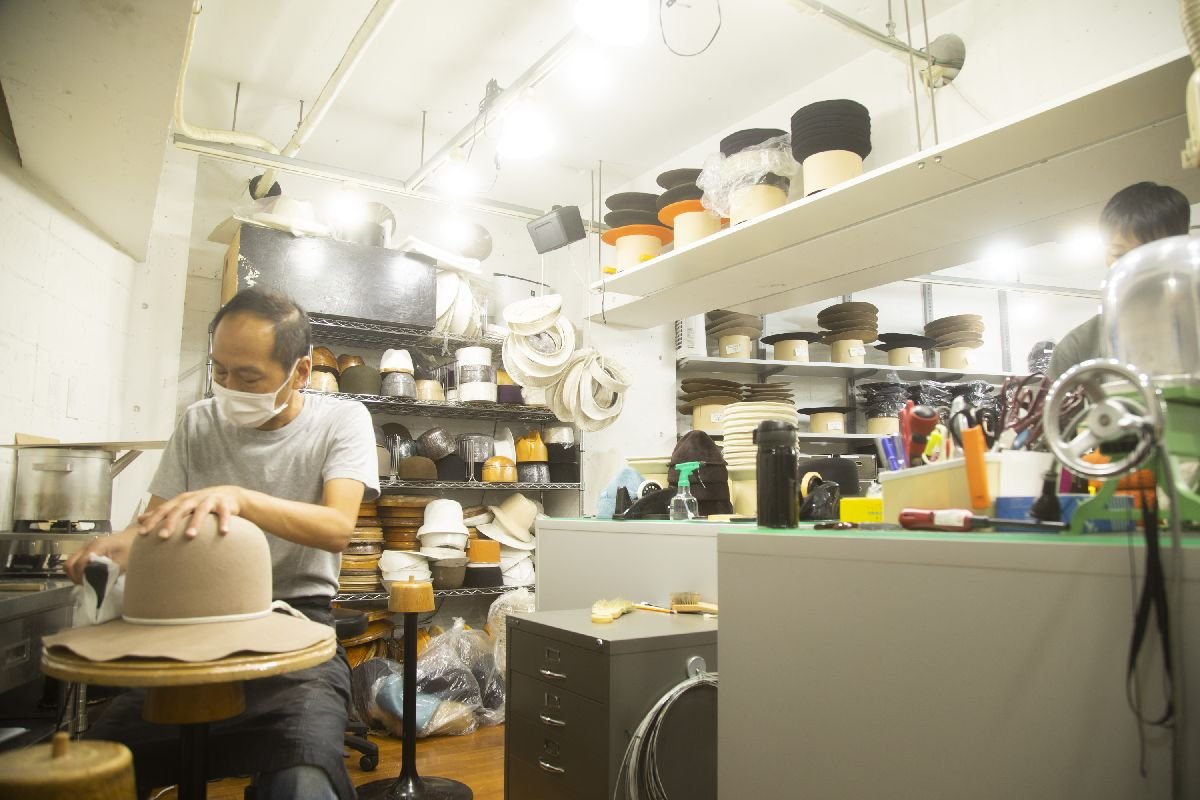

必然的に一体化せざるを得なかったんです。帽子は大別すると、木型や金型で成形する型物、麦わらなどのブレード物、布帛を使った縫製物、そしてニットがあります。生業の帽子メーカーの多くは当時、いずれかを得意としていたんです。うちは全てを得意にしたかったので全てやったんですよ。そのときに、自前で大量生産ができないニットと布帛は協力工場にお願いし、型物とブレード物は自社の職人による手仕事で量産することにしました。アトリエ製でありながら量産できることが、うちの特徴です。現在もこのやり方で帽子を生産し、直営店と卸向けに販売しています。

――春夏と秋冬に新作をリリースしています。テーマはどのように設定しているのですか。

カラーやシルエットなどのファッションの傾向をリサーチし、キジマ タカユキだったらどういう帽子を提案すれば着用してもらえるかを考えます。例えばオーバーサイズの服にどう馴染ませるかなど、今のファッションの流れや時代の空気感を確認しながらテーマを設定しています。23年秋冬は灯台や目印を意味する「The beacon(ザ ビーコン)」としました。混迷の時代における「自分らしさの方位」と解釈し、想像を巡らせて、言葉の意味を帽子に表現していきました。ファッションには様々なトレンドがある一方、個人のスタイルを持っている人もたくさんいます。僕は負けず嫌いなのか、どんな人にもうちの帽子を被せたくなってしまうんですね。あの人にはこれが合うんじゃないか、この人にはこれが合うんじゃないかと、いろんなタイプの帽子を取り揃えたくなってしまう。そういう性分もあって、想像もデザインも膨らませられる抽象的なテーマが多いですね。

――日本にはそれだけ多様な帽子のマーケットがあると。

現実としては、日本はいまだに帽子を被らない人が圧倒的に多いんです。肌感ですけど、「普段は被らない」「被ったことがない」「苦手なんです」という人が8~9割ではないでしょうか。つまり、帽子を被っている人は1割程度。それなのに、日本は帽子先進国なんですよ。西欧の人たちは帽子を愛用している印象を受けますが、ボルサリーノなどクラシカルなブランドはあっても、扱っているのは普段に被るようなアイテムではありません。カジュアルに帽子を被る文化がないため、西欧は日本よりも帽子人口が少ないんですね。日本の次に帽子を被っている国はアメリカです。ベースボールキャップはいろんなファッションに取り入れられています。他の国・地域にもキャップはあるけれど、一般的な用途は制服です。日本も帽子人口自体は圧倒的に少ないけれど、おしゃれとして普段から帽子を楽しむ人たちが常にいて、個人の嗜好やトレンドを反映して多様なデザインが求められる市場があります。被らない人は「自分には似合わない」という思い込みが強いのかもしれません。似合わないことなんてないという思いで帽子を作り続けてきました。

2023年秋冬コレクションより

2023年秋冬コレクションより 2023年秋冬コレクションより

2023年秋冬コレクションより 2023年秋冬コレクションより

2023年秋冬コレクションより

――では、キジマ タカユキの帽子を買うお客様はどういう人が多いのでしょうか。

ブランドのデビュー時から客層は男女を問わず、10代から70代まで幅広いんです。それは帽子を主役にしていないからだと思います。普段は帽子を被っていない人が帽子を被ると、帽子だけが目立ってしまって、絶対に突っ込まれるじゃないですか。だから被らないという人も結構いるんですね、照れてしまうというか。なので、どれだけ被る人に帽子を馴染ませるか、初めて帽子を被ったのに気づかれないぐらいのさりげなさは、常に意識しています。「さりげなさ」と言いましたが、派手でもいいんです。その人のキャラクターやファッションとすごくマッチしていたら、「いいね」の一言で終わるんですよ。地味だから馴染むのではなく、派手でも馴染むということがあります。

――馴染む感覚を体感するという意味でも、実店舗は大切な役割を果たしますね。

卸の場合はショップが選んで仕入れるので、全ラインナップを見ていただくことができません。その点、直営店では全ラインアップから選んでいただけます。シーズンコレクションだけでなく、定番アイテムもあります。弊社では「エターナル品番」と呼んでいるのですが、その帽子を取り入れたスタイルを好み続ける顧客様も多数いるので、欠かせない品揃えとなっています。

――とすると、修理への対応も大切になるのでは。

例えば型物は、愛用し続けることで型崩れなどの経年変化がどうしても起こります。アトリエには型が残っているので、代官山店ではブランドの商品に関しては修理に対応しています。うちの帽子は人に馴染むように作っていますが、愛着している間により馴染んで、その人のスタイルに添った形になっていきます。それだけに、新品のようにきっちりと直してしまうと、「何か違う」ものになってしまうんですね。被り心地や微妙な形の好みなどをヒアリングして、「あいまいに直す」ことが必要になります。専門的な対応が求められるので、ハットマイスターの資格を取得した店長をはじめ、地階のアトリエにいる職人が常にお客様からの相談を受けられるようにしています。

とにかくファッションに関わる仕事に就きたかった

――そもそも、なぜ帽子作りを生業にしようと思ったのですか。

僕は洋服屋などない田舎町で生まれ育ったんですけど、中学生の頃、なぜかファッションに興味を持ち始めたんですね。高校の頃には、ファッションに関わる仕事がしたいと思うようになりました。ただ、漠然とした思いで、卒業後はアルバイト生活を続け、ロンドンへ行ったりとブラブラしていたんです。20代半ばになって年齢的にも何かできないかなあと思って、独学でジャケットやパンツを縫い始めました。

――服作りをしていた時期があったのですね。

でも、まともなものができなくて。思えば、10代の頃は古着少年で、ロンドンパンクに憧れたり、アメカジを着たり、ヒップホップブームが起こるとジャージーを着るようになり、次には渋谷にできたばかりのユナイテッドアローズ(UA)1号店のメンズフロアで見たスーツスタイルに衝撃を受け、「カッコいい、これだ!」と思った。そこからはスーツを誂え、ネクタイを締め……。好みがコロコロと変わってしまうんです。自分はブームに乗っかりやすいタイプなんだなあ、これでは洋服のデザインなんか無理だなあと何となく悟りました。他にファッションと関われる仕事はないだろうか、小物がいいんじゃないかと閃いたんです。当時は靴が好きだったので靴作りをしようと思い立ちました。でも、調べてみると靴作りの学校は年間で100万円以上かかる。そんな資金なんてないじゃないですか。他に何かないかと探したときに、帽子なら靴ほどお金もかからず、技術が身につけられると知り、帽子職人になろうと決めました。

――80~90年代のファッション史的な遍歴ですね。当時は帽子も愛用していたのですか。

たまに被ってはいたんですけど、特に帽子が好きではありませんでした。帽子に対するコンプレックスがあるんです。10代の頃に挑戦したことがあったのですが、自分が着ていた服と新品の帽子がどうしてもマッチしなかったんですよ。ちょっと味を出したいと思って、いろんな帽子を泥水に漬けたり、洗ってみたりしたんですけど、全て縮んで駄目になってしまった。それがコンプレックスになって被らなくなったんです。実は、僕はハットデザイナーをやっている今も、帽子を被っていません。ずっと帽子を被らないで仕事を続けてきて、知り合いから「木島君って帽子を被らないことがデザインに生きているよね」と言われたことがありました。自分が着用しないから俯瞰で帽子を見て、いろんなタイプの帽子がデザインできていると。被らないことが逆に良かったのかなあと、思うことはあります。

売る術も知らず、量産の概念もなく

――帽子を被ることもなく、帽子のことを知らない素の状態で、修業先は日本のオートクチュールハットの第一人者、平田暁夫氏のアトリエでした。

世界最高峰の帽子のアトリエだということも、実は後から知ったんです(笑)。何も知らない若造だったので、アトリエが主催していた帽子作り教室から始めました。そこを経てアトリエに入って5年間、修業をしたんです。皇族の帽子をデザイン・製作したり、コムデギャルソンやヨウジヤマモト、イッセイミヤケなどのコレクションラインを作っていました。オートクチュールの帽子作りから、斬新なデザインの帽子作りまで様々な体験を通じて、帽子に対する考え方は1つではないということを学ぶことができました。ラッキーでしたね。

――ご自身が作られる帽子はベーシックなものが多いですよね。

独立した頃は、これぞハットみたいなものを作っていたんです。平田先生のアトリエでは1点物やクチュールに携わっていたので、良い物を作れば売れるという思考が働いていたんですね。で、いくつかサンプルを作った段階で、売る術を知らないことに気づいた。そのときに相談させていただいたのが、UAの栗野宏文さんでした。修業時代にUAの1号店で出会い、栗野さんのスーツスタイルに憧れて毎週のように店に通っていたんです。

――栗野さんからはどんなアドバイスを受けたのですか。

「展示会を開いて受注を取るんだよ」と。初めて展示会というものを知りました。1点物ばかり作っていたので、そんなことも知らなかったですし、そもそも量産という概念がなかったんですね。で、作った帽子を栗野さんに見せたところ、「良いのはすごく分かる。でも、これを被るシチュエーションが僕には見当もつかない」と。ものすごくショックを受けました。「この帽子を誰が被って、どこに行くのか」という発想がなかった。栗野さんの一言で、ブランドの方向性が決まったんです。帽子はファッションの一部なのだから、トータルのスタイリングでカッコよくなければ「要らない」。特に帽子はスタイリングの最後に要るか、要らないかの究極の選択になります。ならば、帽子を被らないよりも被ったほうが絶対にカッコよくならなければならない。そこを強く意識してデザインする過程で、ベーシックなアイテムが多くなっていったんですね。加えて、僕が学生の頃に感じた帽子の違和感を突き詰め、最初から味を出してすぐにスタイリングに合うようにしようするとか、洗えるようにするとか、鞄にしまっても型が崩れないとか、試行錯誤して現在の商品構成になっています。

――ファッションの一部として帽子を提案していくには、卸先にもスタイリング力が必要です。

帽子だけの展開になる帽子専門店や帽子売り場は選択肢から外し、卸先はセレクトショップに絞り込みました。しかし展示会を開いても、すぐには卸先を開拓できませんでした。90年代半ばの日本はインポートブランドの隆盛期にあり、セレクトショップにアプローチしても「国産は扱っていないんですよ」という返答がほとんど。その直後にアンダーカバーなどのドメスティックブランドが一斉に出てきて、僕の帽子がはまる場ができていったんです。彼らとのコラボも活発化しました。僕は職人としてキャリアをスタートさせているので、作り方を知っているだけに、どこかで発想にストップをかけてしまうところがあります。コラボによって僕には考えられないようなデザインやアイデアと向き合うことで、ベーシックながら表現の幅が広がっていったんですね。ブランドの10周年では「Thanks and then.」プロジェクトとして、これまでに協業した「UNDERCOVER(アンダーカバー)」や「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.(タカヒロミヤシタザソロイスト.)」など各ブランドとのコラボアイテムを新たに10コンテンツ製作し、今年9月から販売を始めました。来年6月まで毎月、リリースしていきます。帽子だけでなく、Tシャツやスカーフ、バッグ、サンダルなど、これまでにない試みに発展しています。

アンダーカバーとのコラボTシャツ(Thanks & Thenプロジェクト)

アンダーカバーとのコラボTシャツ(Thanks & Thenプロジェクト)

タカヒロミヤシタ ザ ソロイストとのコラボスカーフ(Thanks & Thenプロジェクト)

タカヒロミヤシタ ザ ソロイストとのコラボスカーフ(Thanks & Thenプロジェクト)

ブランドの深みを体感する4つのライン

――シーズンコレクションと並行して、「HIGHLINE(ハイライン)」「answeri It(アンサーイット)」「ACCESSORY(アクセサリー)」「ARCHIVES(アーカイブス)」というラインも展開しています。

ハイラインは、素材を吟味し、帽子作りのルーツであるオートクチュールの技術と今のデザインを組み合わせたラインです。新しい帽子のスタンダードとなる表現を目指し、17年秋冬シーズンから取り組んでいます。アンサーイットは、すでにある帽子をアップサイクルしたアイテムです。ヨーロッパを散策していると、蚤の市などで昔に作られた帽子をよく見かけます。魅力的な素材やデザインなのですが、傷んでいたり、今の人にはサイズ感が合わなかったり。そうした帽子を買って、ストックしてきました。帽子や作った人への敬意を込めて、その良さを今の人たちにも伝えられるように、ちょっとしたリデザインによって今の雰囲気を加え、サイズ感も直して、1点物として新たに世に送り出すということをしています。20年にスタートしました。

――アクセサリーラインはどんなものですか。

帽子まわりの小物ですね。例えば、ストラップがあります。暑くて日差しの強い日がとても多くなった中で、帽子を被る女性が増えました。目的は日除けなので必然的につばの広い帽子を被るのですが、自転車に乗ると風で飛ばされたりします。それを防ぐアイテムが欲しいという声をお客様からいただき、帽子に着脱できるストラップを作りました。うちの帽子はほとんどに通し穴が付いているので、ストラップをアクセサリー感覚で購入する人もいますが、実用目的では女性のお客様の購入が多いですね。紐の色柄を変えたり、革製のものに付け替えたりすることでコーディネートの幅も広がります。ストラップは次のデザインも出す予定です。お客様の声に対応しながら新たなアイテムも検討していきます。

――アーカイブスは、キジマ タカユキのバックナンバー的なアイテムでしょうか。

過去に発表したもので、タイムレスかつジェンダーレスに着用していただけるアイテムの総称です。ハットやベレー、キャップなどの帽子はもとより、スカーフもあります。セールにはかけず、正価で売り続けるアイテムとしています。アーカイブスだけでなく、弊社では昨年、全アイテムのセールを止めました。ブランドおよび商品の価値を落とさないという考え方から、過剰在庫をしない、売れるものしか作らないという方向へ舵を切ったんです。卸先にも協力していただいています。なるべくセールは無しにし、セールを行う場合も時期やオフ率を弊社にコントロールさせてくださいとお願いしています。それなら仕入れを減らすと言われかねない要望ですが、バイヤーの皆様からは「ブランド側から言ってもらえてよかった。やはりセールでは売りたくないから」という声を多くいただきました。

文化・習慣の壁を越え、海外市場へ

――海外の販路開拓を始めて10年が経ちます。

ヨーロッパ市場は、前述したようにカジュアルに帽子を被る文化・習慣がないので、その壁を崩すのはなかなか難しいですね。その中で、パリでは展示会を毎シーズン開き、実物を見てチョイスしてもらってきました。コロナ禍では展示会もできなかったのですが、一度でも仕入れたセレクトショップからは順調にオーダーをいただけています。提案し続けていかなければいけないと思っています。アメリカでは数店舗を開拓できたのですが、コロナ禍で実店舗からECへの転換が進み、苦戦しています。それに対してアジア圏では、特に韓国はファッションに対する意識が成熟しているので、大きなマーケットに育ってきています。台湾市場も広がっています。中国はビジネスの仕方を模索中で、まだまだこれからです。

――海外市場にはこれからも挑戦していくと。

そうですね。僕が独立した30年ほど前には日本に帽子だけのブランドはほとんどありませんでした。「帽子のブランド?」「帽子をセレクトショップで扱う?」みたいなところからスタートし、提案し続けることで、日本では認知されたかなと思っています。海外でも同じチャレンジをしていきたい。もともとあったマーケットに参入するのではなく、マーケットがゼロに近い状況から始めたので、すごくやりがいを感じます。

――そのためにも、物作りを担う次の人材育成が必要かと思います。帽子作りに携わりたいという、これからの人たちに向けてのメッセージも含めてお話しいただけますか。

存続ということはすごく重要です。技術の継承は、僕もそういう年齢になってきたので積極的にやっていくつもりです。キジマ タカユキはファッションとしての帽子を提案し、シーズンごとにコレクションを製作しています。シーズンによって表現するものが変わっていくので、1年・2シーズンを最低でも5回は経験する必要があると思います。最低でもと言うのは、僕自身が5年間では足りなかったと実感したからです。平田先生のもとで素晴らしい技術を学んだけれど、かなり上質な素材を使った1点物の帽子を作ってきたので、布帛の帽子作りは経験がなかったんですね。独立後に、既製品を買ってきて、解体して、パターンを分析して、独学で作り方を身につけました。趣味ではないので相応の歳月は要しますが、職業として帽子を作っていきたいという思いがあれば、いつでもウェルカムです。ぜひ門を叩いてください。

写真/野﨑慧嗣、キジマタカユキ提供

取材・文/久保雅裕

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディターウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。