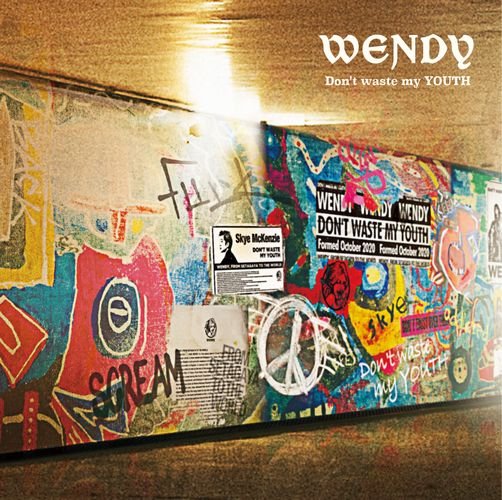

2020年10月に結成された4人組ロックバンド、WENDY。平均年齢18.5歳の彼らが鳴らすのは、70's〜80'sの影響を強く受けたパワフルなハードロックだ。しかし決して懐古趣味ではなく、今を生きる彼らの音楽として高鳴らしているところに、新世代のロックスターの登場を強く感じさせられる。そんな彼らがバンドを組むまでのストーリーや、グラミー賞最優秀アルバム賞を受賞したマーク・ウィットモアをサウンド・プロデューサーに迎えて制作されたメジャー1stアルバム『Don't waste my YOUTH』について話を聞いた。とにかくもうすべてが痛快。世界を狙う4人に要注目!

──今でこそ4人でバンドを組んでいるわけですが、元々はSkyeさんとSenaさんのグループと、JohnnyさんとPaulさんのグループに分かれていて、あまり仲が良くなかったそうですね。

Skye McKenzie「全員地元が一緒で、JohnnyとPaulは俺らの1つ年下なんですけど、“なんか最近ちょっと暴れてるヤツがいる”っていうのが噂になっていて」

Johnny Vincent「結構いろいろ好き勝手やってたんですよ(笑)」

Skye「そこは別によかったんですけど、こっちにちょっとちょっかい出してきたから、“これはしめなきゃ”ってことになって。でも、俺とSenaのグループに、Johnnyの中学校の先輩がいたから、殴り合いになる前に一回会って話そうってことになって、Johnnyがひとりで俺らのところに来たんですよ。そのときに、JohnnyがKISSのTシャツを着ていて。俺が“KISS好きなの?”って聞いたら、“好きです”って。で、結局、グループ同士が仲良くなって」

──でも、そのタイミングでよく“KISS好きなの?”っていう言葉が出てきましたよね。これからケンカするかもしれない相手だったら、“なんでお前がKISSのTシャツ着てんだよ!?”みたいな感じになってもおかしくないのに。

Skye「KISSのTシャツって、別にKISSのことを知らない人でもよく着てるじゃないですか。でも、なんか見た目的に聴いていそうだなと思って。しかもツアーTシャツだったし。別に、俺もKISSのTシャツを着てる人全員に声をかけてるわけじゃないですからね(笑)。なんか、Johnnyがひとりで来て、変な空気だったから」

Johnny「めっちゃ怖かったから(笑)。年上が6、7人ぐらいいて、俺ひとりだけだったからめっちゃ怖くて」

Skye「俺も別に直接的な恨みはないから、“まぁ、話しかけてもいいかな?”みたいな感じだったんで。そしたら仲良くなっちゃって。ね?」

Johnny「ワンチャン仲良くなれるんじゃねぇかな?っていう気持ちはあったんですけどね。でも、俺がもしKISSを知らなかったら、たぶんヤバかったでしょうね」

──かもしれないですね(笑)。

Skye「それで、2つのグループが合体して、十何人ぐらいで集まってたから、特にこの4人だけで一緒にいたわけでもなかったんですけど、好きな音楽が一緒だったのがこの4人で。あと、ちょうど個々でそれぞれ楽器をかじっていたから、“ちょっとやってみようか?”ってなったんです」

──共通で好きな音楽って何だったんですか?

Skye「おおまかに言うと洋楽ですね。60's、70's、80'sもそうだし、ヒップホップとか最近の曲もがっつり聴いていて。だからバンドを組んだときも、“じゃあ(歌詞も)英語で”みたいな感じでした」

──周りに自分達と同じような音楽を聴いている人はいなかったと。

Paul「Johnnyと俺は軽音部に入ってたんですけど、Johnny以外、話の合う人がいなかったです。俺らはそこで気が合って、仲良くなったので」

Johnny「軽音部に入っていたけど、早々に行かなくなったしね」

Paul「そうそう。2日目ぐらいからもう行かなくなりました」

Sena「僕は、3人に会う前は日本の曲も聴いていたんですけど、Skyeに会ってから洋楽を聴き始めて。バンドを組んでからは80年代のロックとかも聴くようになって、“めっちゃいいな!”ってなったんですけど、やっぱり周りにはいなかったですね、そういうロックを聴いてた人は」

──洋楽で最近の曲となると、メインストリームはそれこそ完全にラップですけど、そっちに行こうとはならなかったんですね。“俺らはロックだ!”っていう。

Skye「ロックが中心にはありますけど、最初に出した「Rock n Roll is BACK」はちょっとヒップホップ的な感じを入れていたり、今回のアルバム『Don't waste my YOUTH』の中にもそういう曲はあって。だから、ロックだけど他のジャンルも取り入れつつ、新しいものをっていう感じですね。みんな好きなものは一緒ではありつつも、それぞれバラバラでもあるので、みんなのアイデアを曲に入れていく感じです」

──おっしゃっていた通り、WENDYの音楽は、70'sや80'sのハードロックの影響は受けつつも、当時のものをそのままやろうとしている感じは全然なくて。あの頃の音楽をやろうというよりは、今の自分達の音楽をやろうという意思がはっきりと出ているところがすごくよかったです。実際にそういう感覚で曲を作っているところもあるんですか?

Skye「そうですね。憧れているバンドが80年代とかその辺りだとしても、それをそのままやろうっていうことにはならなかったし、俺らがバンドを始めた時期って、世界がロック不足だったんですよ。最近はまたちょっとずつ戻って来ていると思うんですけど。あと、世間的にはロックって言われているけど、俺ら的には“いや、それロックじゃねぇだろ”って思うことが何回かあって(笑)」

Paul「ロック寄りのポップみたいな」

Skye「そう。だから、自分達が好きなことをやりつつも、“俺らがロックを見せようぜ”みたいな感じでやっています。ロックと言ってもいろいろあるけど、俺達はルーツを辿っていく感じだったので、そことモダンな感覚をうまく合わせてできたアルバムになっていると思います」

──そもそもなんですが、なぜWENDYという名前にしたんですか?

Skye「この名前に辿り着く前に、3、4個ぐらい候補があったんですよ」

Johnny「でも、いまいちハマらなくて」

Skye「やっている音楽と名前にギャップがあるほうがいいんじゃないか?っていう話になって。それで、家で考えていたんですけど、俺、小さい頃からピーターパンが好きだったんですよ。部屋にぬいぐるみが飾ってあるんですけど、それを見て、“でもピーターパンは違うな…”と思って。それで、“ピーターパンの彼女ってウェンディか…WENDYってめっちゃいいじゃん!”って」

Paul「WENDYはめっちゃしっくり来た」

Sena「うん。なんかおもしろいなと思ったし」

Johnny「パッと聴いてすぐに覚えられるし、可愛い感じもあるし」

Skye「俺も、これは通るかな?って思いましたね」

──なるほど。

──ここからはアルバム『Don't waste my YOUTH』についてお聞きしていきます。今回のアルバムは、結成以降に作ってきた楽曲を1枚にまとめたのか、アルバムを見据えた上で楽曲を作っていたのか、どんな感じでしたか?

Skye「結成した後、コロナ禍の中でいろいろ作った曲を詰め込んだ感じです。1stアルバムだから自己紹介みたいなアルバムにしようと考えていたんですけど、曲が決まってからコンセプトも決まったというか。それこそコロナ禍でいろいろと大変な時期でもあったんですけど、そのときに書いた曲が詰まっているし、『Don't waste my YOUTH』(=俺たちの青春を無駄にするな)っていうタイトルも、たとえば卒業式に出られなかった子もいたりとか、俺たちもコロナ禍にいろいろと“ふざけんな!”と思ったことがあったりしたし」

──これまでを振り返ったときに、このワードが出てきたと。

Skye「このワードはJohnnyが言っていたんですよ。そもそもは「Don't waste my YOUTH」っていう曲を作ろうっていう話があって」

Johnny「バンドを組んで1、2ヶ月ぐらいの頃で、高校1年とかだったんですけど。そのときがコロナ真っ只中で、“俺らの時間を無駄にするんじゃねぇ!”っていうところから曲を作ろうってことになったんですけど、なかなか進まなくて自然消滅していたんですよ。でも、“あのタイトルいいよな”と思っていて。それで、レコーディングしているときにSkyeとアルバムのタイトルを考えていたんですけど、“あれってどう?”って」

Skye「うん。意味もすごくいいし、時期に合っていたし、“これでいこう!”って」

──アルバムはマーク・ウィットモアをサウンド・プロデューサーに迎えて制作されていますが、いつ頃に作業していたんですか?

Johnny「今年の1月ぐらいですね」

Skye「1週間みっちりレコーディングして、その後にトラックダウンして」

Johnny「全部で10日ぐらいです。ほぼ一発録りみたいな感じで、みんなで同じ部屋に入って、みんなの顔を見ながら弾いて」

──音が生々しいですよね。

Johnny「結構肉体的なサウンドですよね」

Paul「そこもこのアルバムの特徴です」

Skye「でも、1stアルバムにしてはリスキーなことをやってるなって(笑)」

Sena「ミスったら終わりだもんね(笑)」

Skye「いま流行りのサウンドとまったく違うから、どうなるかな?っていうのはあるんですけど。でも、周りと違うからいいのかな?って」

Johnny「そうだね。いまのメインストリームの音作りとは真逆なことをしているんで。かなりおもしろいと思います」

──クレジットを拝見すると、PaulさんとSkyeさんの2人で作曲されているものと、Skyeさんが単独で作っているものがあって。たとえば、お2人が共作した「SCREAM」はどう進めていって制作したんですか?

Skye「“このリフがあったからこのメロディが作れた”っていう感じだったら、Paulがクレジットに入るので、「SCREAM」はそんな感じです」

Paul「「SCREAM」のリフはみんなでセッションしてるときに生まれたんですよ。これもヒップホップ的なラップを取り入れたいなと思って、Skyeに“どういう感じにする?”って聞いたら、こういう歌メロが出てきて。だから自然な流れで出来ました」

──リフもかっこいいし、リズム隊のグルーヴもかなり気持ちよくて。

Johnny「ありがとうございます。たとえば、AC/DCとかもそうですけど、ずっと同じ8ビートで、ずっと同じベースを弾いているだけでもすごく気持ちよかったりするじゃないですか。ああいうのがすごく好きで。動き回るのもいいけど、ずっと同じものを弾いて出すグルーヴ感っていうのは、今回のアルバムにも何曲かありますね」

──セッションで作っていくとなると、他にもいろんな作曲パターンがありそうですね。

Paul「結構バラバラなんですよ。セッションから作っていくときもあるし、誰かが曲を持ってきた曲を編曲するパターンもあるし。歌詞からはあったっけ?」

Johnny「それはなかったかな。俺がPaulに“なんかかっこいいリフ弾いてよ”って言ったところから始まったのはあったけど」

Skye「「Can’t stop being BAD」はそうだったね。このタイトルは元々俺が温めていたんですよ。なんか、“ずっと<Can't stop>って歌っている曲が欲しいな”って思っていて。ザ・ローリング・ストーンズの「Start Me Up」みたいな…ああいうのがやりたいとか、それこそAC/DCっぽく、ドラムもベースもシンプルで、ワンリフで全部引っ張っていく感じにしたいとか、いろいろアイデアが浮かんできて」

──でも、なぜ「Can’t stop being BAD」というタイトルがあったんです?

Skye「なんか、いまっていろいろと炎上するじゃないですか。ちょっとしたことをやらかしただけで。もう正直に言うと、俺らってこの先、絶対にやらかすんですよ」

──はははははは!断言した!(笑)

Paul「間違いない(笑)」

Skye「だから、今からこういうイメージをつけておけば許されるんじゃね?みたいな(笑)」

──何かあったときに、“まぁ、あいつらだしなぁ”みたいな(笑)。

Skye「そもそも俺達はいい子じゃないんで。いい人だとは思うけど、やんちゃとかもしていたし。そういう俺らがバンドを組んで、ビジネスの世界に入ったからと言って、別にビジネスマンになるつもりもないし」

Paul「俺らが変わるわけじゃないしね?」

Skye「そう。だから俺らはいつまでもワルですよっていう(笑)」

──1stアルバムらしい自己紹介ですね(笑)。

Johnny「これを3枚目ぐらいで言っても意味ないですもんね(笑)」

Skye「そうそう。今のうちに言っておきます」

──最高です(笑)。

──アルバムにはアッパーな曲もあれば、「2 Beautiful 4 luv」みたいな哀愁のあるブルージーな曲もあって。

Paul「これもリフから作った曲ですね。最初はアコギで作っていたんですけど」

Skye「ずっとPaulが“やりたい!”って言っていたんですけど、俺がそこまでやる気がなくて…あまり手をつけていなかったんですよ。でも、いろいろとアイデアを聞いて、メロディを乗せてみたらめっちゃいい曲になって。歌うのはちょっと難しいんですけどね。レコーディングのときも、この曲のマインドに入るためにスタジオの電気を消して、暗い中で録りました」

Johnny「この曲が一番難しかったな…」

Paul「うん。難しかった」

Johnny「スロウテンポですごく繊細に進んでいく曲だから、ちょっとでもミスをしたらすぐにわかるし、タイム感も難しいし。あと、他の曲は8ビートだけど、この曲だけ8分の6拍子だから、それに合わせるのも難しくて。でも、アルバムの中でも完成度が高いし、生々しさとか肉体的という意味では、この曲が一番そうかな?って。ソロの音色もすごくいいし」

──そこはこだわりましたか?

Paul「そうですね。音色もそうだし、ソロを考えること自体も難しかったです。この曲を違ったパターンでレコーディングしたことがあったんですけど、それとはまったく違う感じにしてるんですよ。セッションみたいな感じで弾いてたときに、たまたまあれが出てきて」

Johnny「あのソロ、めっちゃエロいよね。ブルースのエロさがめっちゃ出てる。聴いててニヤける」

──Senaさん、先ほどJohnnyさんがハチロクのお話をされてましたけど、ドラムはどうでした?

Sena「俺もこの曲が一番難しかったです。俺もアドリブで叩いたところがあって。Paulのソロのところでドラムロールをしているんですけど、最初はそれをやるつもりじゃなかったんですよ。でも、雰囲気的にいいかなと思ってやってみたんですけど、いまあれをやろうとすると難しいですね。集中力が高まっている状態で叩いてたんで」

──それこそ気持ちも入っていて、身体がすっと動いたと。Skyeさんが単独で作曲されている「addicted」はどう作り進めていったんですか?

Skye「僕が曲を持っていくときは、軽く作ったものを“こういうのがあるよ”って、参考にしている曲も聴かせながら、みんなでアイデアを出していくっていう感じですね。「addicted」はそんな感じでした。これはエッチな曲なんですけど、基になったのがディズニーの『ハイスクール・ミュージカル』で、「SCREAM」っていう曲があるんですよ」

Johnny「あとはスコーピオンズっぽい感じも入れたいとか」

Skye「そうだ。だからスコーピオンズとディズニーです」

Paul「異色だ(笑)」

──先ほど「エッチな曲」という話をされていましたけど、そういうニュアンスのあるロックって、いまの日本には少なくなっていて。

Skye「少ないですよね」

Johnny「昔のロックなんてほとんど女性の歌みたいな」

Skye「「2 Beautiful 4 luv」も、エッチするシーンを想像しながら曲を作ってたんですよ」

──確かに画が浮かびますし、そういう艶のある曲をやってくれるところがすごくいいなと思いました。そういう曲もありつつ、「Chasing a song」のような瑞々しさのある楽曲もあって。この曲、すごく好きでした。

Skye「最初にイントロのリフを思いついたんですけど、もっとスロウだったんですよ。結構バラード調な感じで。そこからマークと話し合って、“ちょっと速くしてみよう”っていうことになって、アルバムに収録した形になりましたね」

──歌詞としては、ロックバンドとして生きていくことであったり、ロックンロールがあればいいというすごくピュアな感情を歌っていて。

Skye「曲を作っているときって、たまにライターズ・ブロックみたいな感じで、何も作れなくなるときがあるんですけど、そのときに作った曲なんですよ。俺達はバンドをやって、常に何かを追っているというか…俺らがそうやって何かを探しているのは、みんなに聴かせられるような曲を作るためだっていう。たとえば、もしアメリカのロスに行ったとしたら、そのことからインスピレーションを受けるだろうし、いろんな場所に行くことでいろんな刺激をもらって、そこでまた曲が生まれてくると思うので。だから、俺らはこれからもシンプルにロックをやりつつ、世界を廻って曲を追い求めていくんだっていう曲ですね」

Johnny「俺もこの曲が結構好きで。アルバムの中でも違う感じのサウンド感の曲だし、俺のイメージとしては、テンポが遅かったときは朝に聴きたい曲だったんですよ。寝ぼけながら聴くような感じだったけど、今は夕方にドライヴしながら聴く感じの曲になって。色で言うならオレンジとか」

Paul「わかる!」

Sena「この曲がアルバムの中で一番速いんですよ。レコーディングのときは俺だけクリックを聴いて、3人は聴かずに俺に合わせる感じで録ったんですけど、結構大変でしたね。最初は全然ダメで、2、3回目でうまくいったからよかったんですけど」

Skye「そもそもが遅かったから、急激に速くなったことに慣れてなかったしね。“これ、やるの無理だろ”って思ったけど、うまくできてよかったです」

──先ほど“世界”というワードが出ましたが、ここから活動を続けていくとなると、自分達は間違いなく世界に行くだろうと。

Johnny「もちろん」

Skye「バンドを始めたときから、“世界に出る”っていうのが目標としてあったし、Paulはバンドを結成する前に、ひとりでギターを持ってロスに行ったりもしていて」

Paul「中学のときから“絶対に音楽で飯を食う”って決めていたんですよ。逆に、音楽以外の道はどれも考えられなくて」

Skye「俺達も、やるなら多くの人に聴いてもらいたいっていうのはあるんで。俺は昔から“グラミーを獲りたい”って思ってたから、WENDYで獲れると嬉しいですね」

Paul「てか、獲るよね」

Skye「うん。マークとグラミーの話をしたときもテンションあがったし」

Sena「やっぱり大きい舞台にみんなで立ちたいし、このアルバムをリリースしたら売れたいですね」

Skye「1stでいけたらいいよね、ガンズ(・アンド・ローゼズ)みたいに」

Johnny「日本でやるのも楽しいけど、WENDYって海外のリスナーが結構多くて。反応も結構いいんですよ。それこそマークがアメリカから来てくれたこともそうだし、SNSとかで、国の壁を超えられる音楽を作っていることを実感できているのが、かなり嬉しくて。WENDYは海外の人に聴かせても全然通用すると思っているし、いまの日本のロックも変えちゃえられれば最高かなと思っていますね」

Paul「僕らの音楽は共通言語になるものを持っているんじゃないかなと思ってるんで」

Johnny「うん。どこの国に出しても恥ずかしくない音楽だと思ってます」

(おわり)

取材・文/山口哲夫

RELEASE INFORMATION

WENDY『Don’t waste my YOUTH』

2023年8月23日(水)発売

初回限定盤(CD+DVD)/VIZL-2209/4,400円(税込)

Victor

WENDY『Don’t waste my YOUTH』

2023年8月23日(水)発売

通常盤(CD)/VICL-65870/3,300円(税込)

配信はコチラ >>>

Victor

LIVE INFORMATION

WENDYワンマンライブ『Donʼt waste my YOUTH』

日時:2023年8月25日(金)

会場:SHIBUYA CLUB QUATTRO

時間:Open : 18:00/Start : 19:00

チケット:¥3,000(ドリンク代別)