──『FIERCE-EP』は、lynch.の持っている“激しさ”に特化した作品になっていますが、そういう楽曲を1枚にまとめてみようと思ったのは、どういったところが発端にあったんですか?

葉月「まず、今年の夏のツアーが先に決まっていて、そのタイミングで何かアイテムを出そうという話をしていたんです。昨年の秋に何の作品も掲げないツアー(『TOUR'23 THE CRAVING BELIEVERS』)で、 “過去のどんな曲でもやりますよ”というのをやって、その中で、lynch.として今押し出したほうがいい面であるとか、シンプルにいいところとか、そういったものが自分自身勉強になって。じゃあ次に作品を出すのであれば、アルバムよりもコンパクトで、シングルよりも大きなサイズで、lynch.の特徴である“激しさ”に重きを置いて作るのがいいんじゃないか?という話になりました」

──本作を作るに至った大きな部分として、“もっと激しい曲がほしい”という感じだったんでしょうか?

玲央「“もっと”というよりは、過去の楽曲を演奏することで、自分たちの売りや、みなさんに喜んでもらえる良さを再認識した、という感じでした。それを受けて、そこを全面に出したものを作ったほうが、僕らもみなさんも満足の行く作品が今回は作れるんじゃないかという。だから、的を絞ったという言い方のほうが近いかもしれないです。焦点を当てたという」

──その案に関しては満場一致で?

悠介「そうですね」

明徳「激しさを追求するというよりは、lynch.が持っている激しさを出しましょうという」

晁直「EPぐらいのボリュームであれば、いろいろ入れるよりも偏りがあったほうが作品としても分かりやすいし、バンド側から提示する際に説明がほとんどいらないところもありますから。いろいろ入れたいのであればアルバムを作ればいいと思うし。今回の『FIERCE-EP』のコンセプトはこれで良かったと思ってます」

──そういった中で、前作『REBORN』に引き続き、今回もメンバーのみなさんが曲を持ち寄ったと。

葉月「ただ、『REBORN』のときと違うのは、最後に僕がデコレーションするというか…」

玲央「うん、監修みたいな感じですね」

葉月「『REBORN』を出してみて、バラついている感じというか、そういう声もあったんです。“オムニバス作品のようだ”という話もあったりして。確かにそうだなと自分でも感じていたので、最後にlynch.色に染め上げる作業を僕がやってもいいですか?という話し合いを、去年の秋ぐらいにしたんです。みんなから曲を持ってきてもらうんだけども、どの曲を収録するかは僕に選ばせてもらって、それをアレンジしたいと思ったらしてもいいですか?という。で、“いいよ”と言ってもらえて。今回は共作みたいなクレジットになっている曲が多いんですけど、それはそういう行程でできた曲です。先に名前が来ているメンバーが原曲者です」

──なるほど。

──『REBORN』のインタビューで、葉月さんが“lynch.でいいライヴをしているときの画のイメージって、キャパが小さい”ということをおっしゃってたんですよね。200〜300人ぐらいのところで、みんな汗だくになりながら、ビートの速い曲を荒々しくやって、だけどメロディもあって熱くなれるという。今回ご自身が作曲される際も、最後にデコレーションをするときも、そういったものをイメージしていたんですか?

葉月「キャパはそんなにこだわりはないんですけど、曲が始まってから最初にガツンと来るまでのタイム感というか、キャッチーさですね。曲に没頭させるためのプロセスみたいなものを、僕なりに足すというか…それでlynch.らしくなるんじゃないかな?と思ったので。それも曲によって違うので、一概に言えないところもあるんですけど」

──実際に葉月さんが単独で作曲された「UN DEUX TROIS」と「EXCENTRIC」はまさにそういった2曲ですね。イントロで一気に掴まれました。

葉月「ちょっと古いことをやりかったんです。いま、自分の中でのブームが1999年から2003年ぐらいまでのNu Metalなんですけど、あの辺りのリフ感をヒントにして作りました。「EXCENTRIC」はその辺が色濃く出ていますね」

──かなり出ていますね。ラップメタル的なリフやグルーヴ感というか。

葉月「その辺りをこれまでlynch.は避けてきたんです。ドンピシャの世代ではあるんですけど、ヒップホップのノリを排除してやっていたので。だから、そういえばやってないなと思って。もう(世の中のブームも)1周、2周したし、そろそろいいかなと敢えて入れてみました」

──意識的に避けていたのは、みんながやっていたからとか?

葉月「当時はそれもあったでしょうし、僕があまり好んで聴いてなかったんです。せいぜいLimp Bizkit、LINKIN PARKぐらいで」

──ここ数年はY2Kが世の中のトレンドとしてありますけど、Nu Metalもその時代の音楽ではありますよね。

葉月「確かに。特別この曲が好きとかで聴いているわけでもないし、ブームと言っても作曲に持ち込むのがブームなだけで、そもそも聴いてこなかったですからね(笑)。あと、このチューニングも、ドロップC#っていう当時一番多かったチューニングなんですけど、結成当初はそれも避けていて。そこも敢えてやってみたんですけど、そうするとやっぱりそのときの感じが出ますね」

──じゃあ、その辺りを取り入れようと思ったのは、本当になんとなくというか。

葉月「そうですね。一応アンテナみたいなものは張ってはいるんですけど、これが流行りそうだからやろうという感じでもなくて。“そろそろあれを掘り起こしてもいいかな?“とか、”今やったら新しいかな?“、みたいな感じですね。そういうのはしょっちゅうあります」

──今まで避けていたのもあって、lynch.でこういうドラムを叩くのは初だったと思うんですが、トライしてみていかがでした?

晁直「リズム自体はシャッフルなので、そこは今までも多少はあったりしていたんですけど、リズムの上に乗っている歌が今までにはない感じだから、新しく聴こえますね。だから叩いていて新鮮ではあるんですけど、シャッフルのリズムがそこまで得意じゃないので、そこは頑張りました(笑)」

──もう1曲の「UN DEUX TROIS」も、イントロから一気に掴まれるし、しっかりと激しさや熱さを押し出してはいるけれども、後半にはディレイギターが入っていたりして。ハードなんだけど美しさもあるというのは、それこそlynch.の色でもありますし、そういったポイントも入れようと?

葉月「あれはもう悠介くんとの阿吽の呼吸ですね。僕は特にオーダーしてないんですけど、入れて返してくれて」

悠介「この1曲でlynch.らしさを表現できる曲かな?と思ったので、艶の部分はあったほうがいいと思って入れました。そこもlynch.の武器のひとつだったりするので」

──ですね。

──3曲目の「斑」は明徳さんが曲を持ってきています。

明徳「激しさというテーマもあるし、ライヴのことを考えて作ってみようっていうところもすごくあって。そこまでめちゃくちゃ激しいわけじゃないけど、ライヴのことを想定して、自分の中でやれる範囲で作った感じでした。どうやったらライヴで楽しめるかな?っていう」

──ライヴを想定するというのは、フロアの画を思い浮かべる感じなんですか?

明徳「そこも考えるし、自分がステージでどう自由に動けるかっていうのも考えます。詰め込みすぎてもできないし、適度に間がある感じというか…」

──その絶妙なラインを探りつつ、葉月さんが最後にデコレーションをされたと。

葉月「最初はもうちょっと複雑だったんですよ。テクニック的なものではないんですけど、イントロのリフが口ずさめない感じというか。そこをもっとシンプルにして、いきなり新曲でドン!ってやっても、お客さんが盛り上がるぐらい分かりやすくしようっていう感じでした。削ぎ落としていきました」

──歌詞は葉月さんと悠介さんが共作されていますね。

葉月「Bメロを悠介くんが歌っているので、BUCK-TICKの今井(寿)さんみたいなフレーズを入れてくれって。そしたら歌詞付きで返してきてくれたんです」

──悠介さんは、葉月さんが書いた歌詞に合わせて書かれたんですか? <サイコパス>という印象的なワードも出てきますけど。

悠介「いや、本筋の歌詞がない状態でオーダーが来ました。だから自分で何かテーマを考えないとなと思って。それで、キャラクターを頭の中で考えて、そいつに自分のことを自己紹介させようって。なんていうか、どこか憎めない悪い奴で、“俺は音楽が好きで、最後まで踊って、そこで死にたいぜ”みたいな。そこは自分と照らし合わせているところもあって。ミュージシャンってわりとそういうものを望んでいたりするじゃないですか。“最期はステージの上で”みたいな。そういうところも裏のテーマにはありましたね。タイミング的に櫻井(敦司)さんのこともあったし、ちょうどBUCK-TICKというワードも出てきたし。その辺りが自分の中でリンクしたので、そういうものを落とし込みました」

──葉月さんは、悠介さんのそういったテーマを受けつつ歌詞を?

葉月「そこまで深くは考えていなかったけど、内容を断定している歌詞でもなかったから、日常的なことを書かなければマッチするだろうとは思ってました。“今日もいい天気”とか書かなければ(笑)」

──はははははは(笑)。

葉月「逆にいいかもしれないけど」

──確かにサイコパス感は出ますね(笑)。でも、葉月さんって普段歌詞を書くときに、そういう日常的なワードって思い浮かびます?

葉月「浮かばないです。書こうと思ったことがない。そこはやっぱり普段言えないようなことを言いたいんだと思うんですよね。“ご飯が美味しかった”とか、それはもうXでいいので。歌詞でしか言えないものにしたいんです」

──次の「A FIERCE BLAZE」は玲央さんが原曲を作られた曲ですね。イントロで幻想的なギターと女性コーラスが入ってきて、そこから一気に突っ走っていく構成になっています。

玲央「僕が最初に原曲を出したときは、いきなり突っ走るようなハードコアナンバーにしていたんです。でも、既存曲にそういう曲もあるし、“もっと展開をつけたほうがもっと良くなりますよ”という葉月の話があって。そこから葉月の考えたサビをくっつけて、元々間奏にしていたセクションをイントロに持ってきて、今の形に組み替えた感じでした」

──“激しさ”となったときに、ハードコアというイメージはすぐに湧いたんですか?

玲央「ですね。夏のツアーというのもあるので、ぐちゃぐちゃになっている感じです。あと、『REBORN』を出した後のインストアイベントで、ファンの方から“玲央さんが書く速い曲を聴いてみたい”という意見もあったんです。それよりも先に今回のコンセプトが決まっていたところもあったので、じゃあBPM高めの激しい曲を作ってみようというのもありました」

──女性コーラスを入れるイメージも最初からあったんですか?

玲央「レコーディングをしているときに、“こういう音の運びをしている女性の声を入れたいんだよね”っていう話を、エンジニアさんとなんとなくしていたんです。そしたら、その話を後ろで聞いていた悠介がすぐに作業してくれていて、“こんな感じですか?”っていきなり投げてきて(笑)。“それそれ!”って。即採用でした」

──その作業時間ってかなり短いですよね?

玲央「たぶん5分とか10分ぐらいですよ」

悠介「そのアイデアがあるのであれば、形にしたほうが早いかなと思って」

──連携が素晴らしいですね。

──ラストナンバーの「REMAINS」は悠介さんが単独で作曲されています。退廃的な空気感があって、激しさというよりは重たさ、かつ美しさのある曲ですね。

悠介「この曲自体は『REBORN』の曲作りの段階であったんですけど、今回は『EXODUS-EP』(2013年リリース)みたいな感じで、激しい中にも1曲だけミディアムテンポかバラードみたいな曲が入った作品にしたいという話もあったので、だったら僕が作る曲はそっちの方向でもいいのかな?と思って。この曲ともう1曲アップテンポの曲を出したんですけど、結果こっちが採用されました」

──作るときにイメージしていた映像や空気感みたいなものはありました?

悠介「この曲を作り始めようとしたときに、『DUNE/デューン 砂の惑星』のパート1を配信かなんかで観ていて。その世界観にインスピレーションを受けて作っていましたね。特にその話はメンバーにしてなかったんですけど、歌詞の冒頭2行に<砂>とかそういうワードが入っていたから驚きました。うまくリンクしてるなって」

──葉月さんとしては、悠介さんの楽曲から『DUNE』感を感じ取ったんですか?

葉月「あったんでしょうね、そういったものが。悠介くんの曲を聴くと、いつも景色が見えるんですよ。それを文字に起こしていくので、イメージを音にする精度が高かったんでしょうね。『DUNE』度が高かった」

──リズムも気持ちいいですね。間奏の同じフレーズをループして高揚を高めていくところとか。

悠介「そこのパーツだけが足りなかったんですけど、イントロでギターが入ってくるところは、ライヴのときにスポットライトが当たるイメージがあったので、他の楽器陣にもそういう場所を作ったほうがおもしろいかなと思って。だったら途中をドラムソロにして、そこにベースが乗っかってきて、ギターが入ってきてという展開にしました。だから、ここもライヴを意識した感じでしたね。ライヴの演出というか…」

──その画もすごく見えます。ドラムソロもありますし、Aメロのリズムパターンも独特ですね。

晁直「まさにそのAメロの部分のニュアンスは、他の曲とは違います。ただバチバチに叩けばいいわけでもないから、ニュアンスを気にしながら叩いてました。曲もそうだし、音の面についてエンジニアさんに対しても気を遣わないといけないから、2人でやりとりしながらOKテイクを出していったっていう感じでした」

──ベースに関してはいかがでしたか?

明徳「ベースソロが難しかったんですよ。デモのフレーズに対して、自分なりにグルーヴを出すならという形で、絶妙に変えてやっていたんですけど、“それじゃダメだ”と言われて(笑)、めちゃくちゃ練習しました。スライドの間でグルーヴを出してループし続けるっていう、あのノリを崩さずに弾くのが難しかったんですけど、これでまた新しいフレーズの武器が増えたなって思います」

──悠介さん的にこだわりのあるフレーズではあったと。

悠介「ねちっこさみたいなものがちょっと欲しくて。「健康」っていう別のプロジェクトをやっているんですけど、そこのサポートベースがTHE NOVEMBERSの高松(浩史)くんで。彼がそういうベースを得意だったりするので、参考にさせてもらったりもしました。本当はフレットレスベースとかでやるともっとかっこいいかな?と思ったんですけど、さすがにそれは難しいので」

──そのフレーズが持つ空気感がこの曲には必要だったと。

明徳「あとは、コーラスがかかっていたり、自分では思いつかないようなことも今回できたので、レコーディングも楽しかったです」

──玲央さんとしては、今回改めて激しさをフィーチャーした作品を完成させてみて、どんなことを感じましたか?

玲央「前作の『REBORN』は、各メンバーに焦点が当たっていたような作品で、今回の『FIERCE-EP』は、lynch.に焦点を当てたような印象なんです。これまでずっと僕らを追いかけてくれたみんなもそうですし、初めてlynch.のことを知った方でも、本当にわかりやすいというか…“今から真ん中投げますよ”って言って投げたような作品だと思うので、作ってみて手応えはありました。まっすぐに届くんじゃないかなと思います」

──“今からまっすぐ投げます”と予告して投げるときって、多少の怖さもあるのかなと思うんですけど、その辺りはいかがでしたか?

玲央「そういった怖さとか、“このボール投げとけばいいでしょ?”という打算みたいなものは一切なかったです。自信があるからまっすぐを投げる。今年の12月で結成20年になるんですけど、そのタイミングでこれをやることにもすごく意味があったなと思います」

──葉月さんはいかがです?

葉月「とりあえずライヴでやってみたいです。音源では全然想定内すぎるというか、考えていたものができたなというだけなので。やっぱりみんなのリアクションを見て、何か感じるものがあるだろうなと思うので」

──それこそ夏のツアーに向けてというお話もありましたし。そのツアー『TOUR'24 THE FIERCE BLAZE』に関してですが、前半がライヴハウス、ラスト3本はホール公演というツアースケジュールになっていますね。

葉月「ライヴ制作の人間と話し合って、みんなで“こういうのがいいんじゃない?”って決めていったんですけど、やっぱりいろんな側面があるバンドなので、“できればいろんな見せ方をしたいよね“って組みました。前回はライヴハウスツアーだったので、そうじゃないところも見せたいっていう」

──ライヴハウスとホールでセットリストを変える案もあるんですか?

葉月「その辺はまだ何も出てないんですけど、悩みますよね。絶対に違いは出るから敢えて一緒でもいいし、らしさに合わせて変えてもいいし。まぁ、あとで考えます(笑)」

──(笑)。楽しみにしいてます。今回のEPの楽曲がホールでも絶対に映えることは、聴いている側もかなりイメージできるでしょうし。

葉月「そうですね。外すことは絶対にないと思います」

(おわり)

取材・文/山口哲夫

写真/中村功

RELEASE INFORMATION

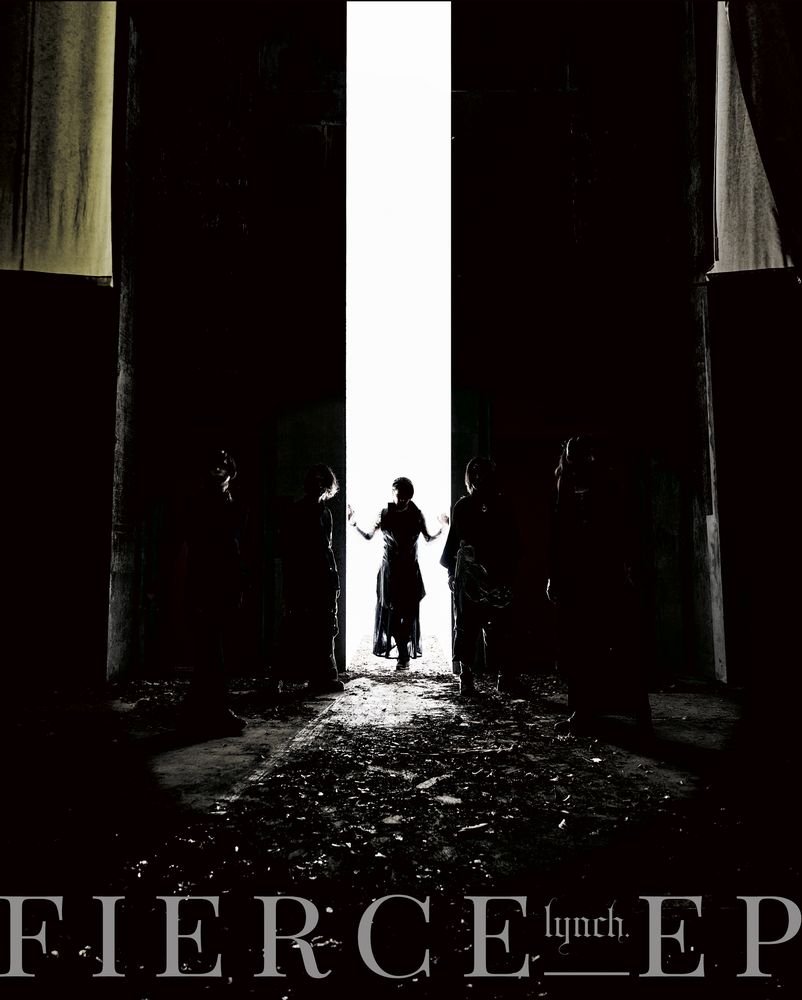

lynch.『FIERCE-EP』初回限定盤(CD+Blu-ray)

2024年6月26日(水)発売

KICS-94159/6,300円(税込)

KING RECORDS

LIVE INFORMATION

TOUR'24 THE FIERCE BLAZE

7月7日(日) 仙台Rensa

7月11日(木) 新宿BLAZE

7月13日(土) 横浜 Bay Hall

7月20日(土) 福岡 DRUM LOGOS

7月21日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

7月23日(火) KYOTO MUSE

7月27日(土) 岐阜 club G

7月28日(日) Live House 浜松窓枠

8月3日(土) 旭川 CASINO DRIVE

8月4日(日) 札幌 PENNY LANE 24

8月17日(土) 金沢 EIGHT HALL

8月18日(日) 長野 CLUB JUNK BOX

8月24日(土) Niterra 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

8月31日(土) 大阪国際交流センター 大ホール

9月4日(水) TOKYO DOME CITY HALL