ジャズファンの間でよく、ハードバップっていいよねとか、ブルーノートのハードバップ名盤だね、といった会話が交わされる。しかし多くのファンは「ハードバップ」の意味を漠然としか捉えていないようだ。そこで今回はハードバップって何? という疑問にお答えしよう。

まず時代で言えば1950年代前半、ニューヨークを中心に起こった黒人若手ミュージシャンの演奏スタイルをハードバップといい、モダンジャズの名盤のおおくがこのスタイルで演奏されている。だから皆さんはすでに何枚も聴いたことがあるはずだ。その内容を改めて説明すると、その前の時代のジャズ「ビ・バップ」が進歩洗練したものといってよいだろう。

中心となるミュージシャンはマイルス・デイヴィス、クリフォード・ブラウンといった人たちで、彼らはそれまでのアドリブ中心のジャズから、アドリブ部分と全体のメロディのバランスがとれた、より洗練されたスタイルで演奏を始めた。その先駆けともいえるアルバムが1951年に録音されたマイルスの『ディグ』で、まだ荒削りなところはあるけれど、その後のハードバップ演奏の特徴である、バンドとしての統一感をきちんと備えている。

そうした試みがよりはっきりした形を示したのが、1954年に録音されたマイルスの『バグス・グルーヴ』で、マイルスは共演者のセロニアス・モンクに、「オレがソロを取る間、後ろでピアノを弾くな」と言ったという有名なエピソードが残っている。世間では「喧嘩セッション」などといわれているが、これはハードバップに欠かせないバンドのリーダー・シップをマイルスが発揮しただけのことである。

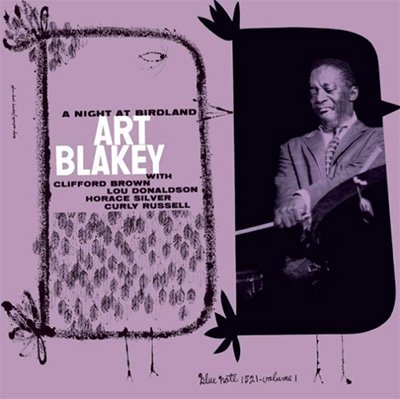

同じ年、アート・ブレイキー率いる、後のジャズ・メッセンジャーズに発展するグループが、「ハードバップの夜明け」といわれた歴史的セッションを行った。この演奏は当時の新人クリフォード・ブラウンの名演で名高い。アルバム『バードランドの夜』がその日の記録である。

ところでハードバップというと、コトバのニュアンスから何かしら激しい演奏ばかりを想像しがちだが、決してそんなことはなく、ハードバップの決定盤といわれるマイルスの『リラクシン』には、ゆったりと美しい演奏も収録されている。そして曲としての統一感に新たな次元を持ち込んだのが、セロニアス・モンクの『ブリリアント・コーナーズ』である。この演奏では、モンクの作った枠組みの中で、各ソロイストが自由に振舞いつつも全体としてはモンクの曲としてのしっかりとした統一感を貫いているのである。

文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」

東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。