Profile/森川マサノリ(もりかわ・まさのり)BASICKSデザイナー

1984年生まれ。20歳でロンドンに渡り、イラストレーター、写真家、デザイナーとして活躍していたシャルル・アナスタスに師事。2010年秋冬シーズンに自身のブランド「(CHRISTIAN DADA(クリスチャンダダ)」を設立。12年、レディー・ガガの世界ツアーの衣装を手掛ける。16年、パリコレクションの公式スケジュールでショーを開催。20年1月、クリスチャン ダダを休止。21年、「ベイシックス」をスタート。25年、ANAP(アナップ)グループの傘下に入り、表参道に直営店を出店。

「クリスチャンダダ」の休止、「ベイシックス」へ

――クリスチャンダダは「アドレッセント性を持つプロダクトアウト」のコンセプトを体現し、思春期の衝動のようにシーンを駆け抜けました。そして突然のブランド休止。過去にメディアで語っているとは思いますが、まずはこの間の経緯についてお聞かせください。

クリスチャンダダの活動期間は2010年から20年までの10年間。14年以降は「Richard Mille(リシャール・ミル)」や「BOUCHERON(ブシュロン)」などのブランドのアジアでの流通をマネジメントしていたシンガポールの企業D'League(ディーリーグ)の傘下で、パリコレクション進出を実現でき、国内外での出店・卸も拡大しました。ところが、ディーリーグがファッション事業から撤退することになったんですね。僕自身がダダを引き取って継続するのか、継続しないのか、選択肢は2つでした。結論として、継続しないほうを選んだんです。

――なぜ継続を選ばなかったのでしょう。

銀行からの借り入れはゼロだったので財務面では継続可能だったんですけど、自分自身とブランドが合わなくなってきた時期でもあったんですよ。精神的に疲弊していたことが大きいですね。当時はモチベーションを保っていく力が無く、休止という形を取らざるを得なかった。その後、ダダに携わってきたスタッフの面々も、それぞれに活躍しています。正直、嬉しいですね。僕自身はどうかというと、またダダをやりたくなる可能性もあるでしょうし、やろうと思えばやれるんですけど、もう一度あのレースに乗るのってメチャクチャ体力も要るから……。ダダの復活を望まれることもあるんですけど、現在はお断りしています。

――例えば、ローリングストーンズは自ら変化しながら、70年以上も活動を続けています。一方では、そうではない表現活動の仕方もありますよね。

日本で言えば、ミュージシャンのチバユウスケさんはミッシェルガンエレファントの成功に固執せず、ロッソやザ・バースデイなどのバンドで自身の音楽表現を追求しました。僕が作る服、ブランドもそんな感じになっていきあいなあと。僕の中には作りたい服がいろんな形で存在しているんですね。その中の、ある服のイメージと自分の気分がシンクロしたときに、それを作るのが一番いいんじゃないかと思うんですよ。その表現として今はベイシックスがあり、ベイシックス自体も変化し続けています。

「毎日を大切に生きる人々が、自分らしい一歩を踏み出せる服」

――パンクやゴスなどアドレッセンス性が強かったクリスチャンダダに対して、ベイシックスはまさにベーシックです。「日常の中に埋もれがちな基本的なデザインを新しい角度で見つめ直し、違和感を再構築する」ことをコンセプトとしています。

ベイシックスで作っているのは、いわば普通な服です。間口の広い、多様に着こなせる服を作りたかったんですよ。ダダのときもオーセンティックな服は好きだったんですけど、できなかったんですね。ダダを立ち上げてしばらくはコレクションに自分を投影できていたんですけど、ショーを続けていく中で少しずつズレが出てきて。刺繍に凝っているブランドだから刺繍を入れなきゃとか。でも、その一方では、刺繍が無いほうがカッコいいよなあと感じている自分がいる。ダダっぽくしなきゃいけないと、自分で自分をがんじがらめにしてしまっていたんです。そういう葛藤がありました。

――ベイシックスではコレクションの制作と卸に専念し、25-26年秋冬シーズンまでショーも行いませんでした。

僕は「UNDERCOVER(アンダーカバー)」の髙橋盾さんに憧れてデザイナーを目指し、ああいう面白いランウェイショーをやりたいと思っていたんです。でも、僕がショーを止めたときは自分自身がそこに至れなくて、そんな気分ではもうなくなっていたんですね。で、思い切ってブランド自体も止めて、またファッションが好きになれそうな感じを持てた。そんな時期にちょうどコロナ禍になり、自分自身としっかり向き合えるきっかけを与えてもらった感じですね。

――葛藤のプロセスを経て向き合えたのがベイシックスのコンセプトだった。

はい。基本を新たな視点で捉え直し、再構築する。そこにちょっと違和感を忍ばせることで、着用する人が新しい視点や感覚を持て、「毎日を大切に生きる人々が、自分らしい一歩を踏み出せる服」を届けていくことを目指しています。

4シーズンを1タームとして変容するファッション表現

――ファーストコレクションで見せた白のステッチワークは新鮮でした。

ベーシックな日常着に象徴的な白のステッチを施すことで、デザインを可視化し、新たな価値をつけるという試みです。トレンドやスタイルが変わっても、変わらず循環していく輪郭=アウトラインを意図しています。この白のステッチワークとハートのデザインをシグネチャーに、オーガニック・サステイナブルな素材を積極的に使って、国内縫製で作り上げることを基本としてスタートしました。

<本文続き>

――ハートのデザインは、22年に「パンツのバックポケットに施すハートデザイン」で意匠権を取得しましたね。

ダダでは意図的に固定の概念を作らないという考え方だったので、そういうことはしませんでした。ベイシックスではマルジェラの「四つ点」じゃないけれど、多様なアイテムを作っていく中で何か軸になるものが欲しくて、白のステッチと共にハートデザインを取り入れたんです。ただ、ハートは世の中に溢れているので、白のステッチをアウトラインにしたハートを制作しました。サステイナビリティーの観点から、リーバイスのビンテージデニムをリメイクし、バックポケットにハートデザインを施したパンツを作ったところ思った以上に反響を得て、ハートは定番デザインになりました。ハートデザインを取り入れた「NEW ERA(ニューエラ)」のキャップは毎シーズン、売り切れるアイテムです。

――コレクションは春夏と秋冬に発表していますが、シーズンのネーミングが独得です。

ベイシックスでは1シーズンごとのテーマが無いんですね。ブランドとしての表現が4シーズンを1タームとして変わり、タームごとに「普通に見えて普通ではない」ものを作っています。その感覚をシーズン名にも反映しているんです。「スターウォーズ」のエピソード1、2、3、4のような感じ。デビューからの4シーズンは「1.5」のように「.5(テンゴ)」で表記し、22-23年秋冬の「SEASON 0」から25-26年秋冬の「SEASON 4.5」まで展開しました。そのシグネチャーの一つとして白のステッチがあった。

――26年春夏からは新たな表現の追求が始まると。

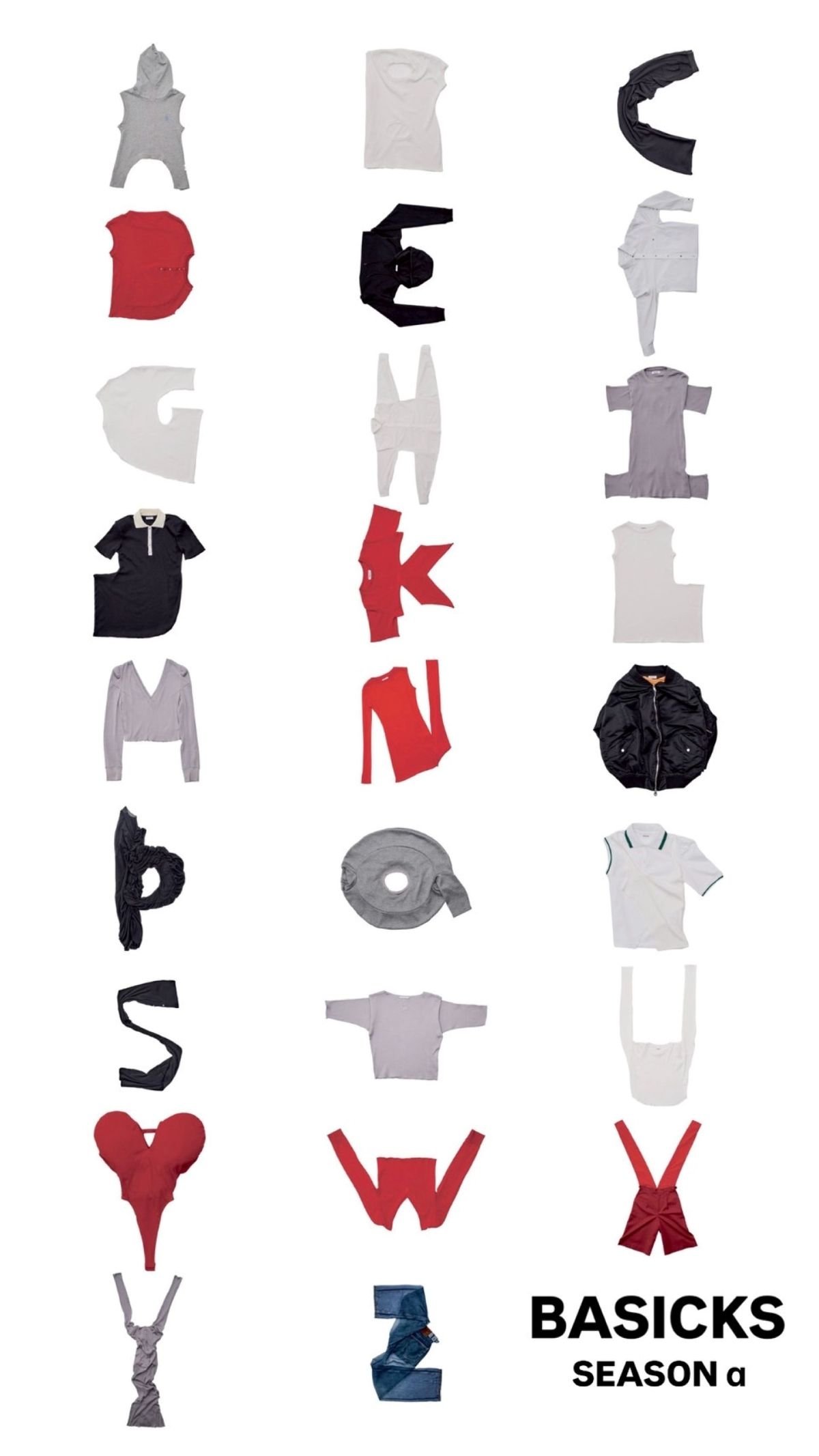

リブランディングというほどガラッとは変えずに、あくまでベイシックスのコンセプトに沿いながら、ですね。最初の「テンゴ」シリーズの区切りがついたので、今年9月に新たなシリーズをスタートさせました。26年春夏は「SEASON α(シーズン アルファ)」を展開し、β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)と続いていきます。

――ギリシャ文字のアルファベットによるシリーズですね。

僕は20歳からの2年半、デザイナーのCharles Anastase(シャルル・アナスタス)に師事し、ロンドンで暮らしました。そのときに愛用していた「A to Z」という地図帳に着想を得たコレクションです。SEASON αでは、始まりから終わり、さらにその先へと続くストーリーを設定し、それを基にコレクションを制作しました。前回まではシルエットを重視していたんですけど、今回はスカートがめくれた状態になっているとか、タンクトップがボディスーツになっているとか、ワンピースやシャツを横向きにして着るなど、パターンそのもので造形しているのが大きな特徴です。各アイテムを広げるとAからZまでのアルファベットの形になっていて、もちろん全てがリアルクローズとして着られます。普遍的でありながら、想像力を刺激するようなコレクションになっています。

アナップと提携し、海外への販路開拓を本格化

――今後のコレクションが楽しみですが、ベイシックスを立ち上げて5年目の今年はブランドの運営・販売面でも大きな変化がありました。ヤング向けのカジュアルブランドを主軸とする「ANAP(アナップ)」の傘下に入りましたね。

当初から5年をめどに事業売却か業務提携をしてリテールを増やしていこうと考えていたんです。卸売りのみで売り上げは伸びていたので、リテールの強化を目指してアナップホールディングス(株式会社ANAP)に入りました。

――なぜアナップグループだったのでしょう。

アナップにとっては、僕らがジョインすることでクリエイティブ資産の強化や新たな客層の拡大やHRの部分という意味でシナジーがあると思います。一方、僕らはブランドを大きくしていくためにリテール事業やキャッシュフローを増大させたい。話していく中で、すごく理解のある会社だったのでご一緒する形になりました。今はまだ統合のプロセスにある段階ですが、アナップの事業とベイシックスの事業は別物であることを前提としています。そもそも服の作り方が全く違うので、一から擦り合わせています。そこが大変ではあるのですが、お互いに理解を深めていかなければいけないと思っています。

――資本力を得て、販路を広げるチャンスでもありますね。

卸の国内のアカウントドア数は50~60で推移しています。国内に関しては、この規模感で卸先の中身が変わっていくのかなあという感触です。一方、海外の卸先は数件で、ダダの頃からのクライアントです。まだまだ増やしたい。もっと海外にも販路を広げたいという思いもあって、アナップと提携しました。焦っているわけではないんですけど、APAC(エイパック)は広げたいですね。パリでセレクトして買い付けるバイヤーが多いので、来春はパリで展示会を開きたいなと思っています。

表参道に旗艦店、EC含め総合的なリテールの強化を進める

――リテールに関しては7月19日、旗艦店を表参道に出店しました。

空間はブランドコンセプトである「日常の中に埋もれがちな基本的なデザインを新しい角度で見つめ直し、違和感を再構築する」ことを体現しています。壁面は全て無機質なステンレスで覆い、斜めに傾いているところもあったり、巨大な鏡があったり。エントランスも斜めに切り取り、異質な感じになっています。それらの要素をハンガーポールが構成線となってつないでいる。日常の風景に揺らぎを与えることで、訪れた人に静かな違和感をもたらし、感性がふと立ち止まることを意図して設計しました。

――ダダの頃にも出店していた原宿・表参道エリアです。客層は変化しましたか。

ダダは男性客が8割、女性客が2割ほどでした。ウィメンズのアイテムがほぼ無かったですからね。ベイシックスは基本的にユニセックスブランドですが、ウィメンズを多めに作っていることもあり、女性客が6割、男性客が4割ほどになっています。訪日外国人客が多い立地でもあるので、ダダを知っている人やベイシックスをウェブで知った人などが多く訪れます。

――先ほど海外の卸先を増やしたいと言っていましたが、海外へのリテールについても強化していく?

ECを軸に海外へのプロモーションや販売も進めていきたいと考えています。ECでは買いやすいプライズレンジの小物なども必要だと思うし、コレクションとの棲み分けも大切になります。その調整を含め課題はたくさんありますが、実店舗との連動など総合的なリテールの強化は一番やっていきたいところです。顧客接点の一つであるECは、チームの人数が少なく、新しいサイトの構築に時間がかかっているので、最優先課題で取り組んでいます。

――ブランドだからこその顧客体験ができる実店舗と、幅広い層が購入しやすい環境としてのECは共に大事ですね。

共に大切だからこそ、ブランドの世界観をリアルに体現した空間での顧客体験はより豊かなものでなければなりません。今、オフラインの重要性が高まっていると言われますが、僕もそう感じています。服はやはり着てこそ価値を実感できるし、スタッフとの会話も重要な顧客体験です。例えば、コムデギャルソンの店に行くときって、ちょっと緊張しませんか。その感じがすごく素敵だなと思っていて。そういう空気感があって、遊びに行きたいと思える場を作れたらオフラインは面白くなるのではないか。コムデギャルソンは直営店がある一方で、「DOVER STREET MARKET GINZA(ドーバー ストリートマーケット ギンザ)」も展開していますよね。セレクトしたブランドもあれば、ビンテージアイテムやアートもある。ベイシックスの旗艦店も、将来的には多様なブランドをミックスしたセレクトショップにしたいと考えているんです。そのためにも、僕自身が他ブランドやセレクトショップなどに学びながら、しっかりとしたリテールの基盤を築いていきたい。

写真/野﨑慧嗣、ベイシックス提供

取材・文/久保雅裕

関連リンク

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター。ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。元杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。