生きていく上でどうしても発生してしまうモヤモヤや怒り。それは世の中のせいなのか?自分の心のせいなのか。もちろん両方あって吐き出さざるを得ないのだが、大人と呼ばれる年齢にある人間は黒いカタマリのようなものから目をそらす。そこで目をそらさなかった大人が名古屋拠点で活動する2ピースバンド 鈴木実貴子ズだ。

──encore初インタビューなので、まず、そもそもの鈴木実貴貴子ズの始まりの経緯はどんな感じだったのかお訊きできますか?

鈴木実貴子(Vo, G)「最初、私がソロで弾き語りで活動していて、他の楽器もあわせてみたくて、いろんな人とセッションする感じで一緒にスタジオ入ってくれる人をライブハウスで探していて…その中の一人がズ、やって」

ズ(Dr)「僕も別のバンドやってたんですけど」

鈴木「最初は対バンで知り合って、“1回うちの弾き語りにドラムあわせてみない?”って感じでスタジオに一緒に入ったのが最初のきっかけです」

──鈴木さんはバンド形態にしたかったのでしょうか?

鈴木「そうです。ずっと“バンドやりたい”って感覚があって、今だって“ベース欲しいしエレキ欲しい”と思っています」

ズ「ちょっと人間関係がね」

鈴木「単純に人数が多いと動きにくいしね、スタジオの日程とか。で、残ったのがこの人で2ピースになっちゃったって感じです」

──じゃあアンサンブルはこれがいいってわけではないんですか?

鈴木「いやー、違います」

──でも、2人のみで演奏した音源となる今回の『瞬間的備忘録』は思い切りそのスタイルですね。

鈴木「基本がこのスタイルなので、このまま戦わなきゃいけないですし、意外と自分たちがどうこうっていうよりお客さんの反応的には“2ピースの方が好き”っていう人がいて。でも、やっている感覚としては、2ピースは…」

ズ「足りないとかね、あるんですけど」

鈴木「単純な音楽的楽しさではない、裸でぶつかるような覚悟としんどさの方が2人でやるときはやっぱり強くなるんですけど、それは表現として届いたときに意外といい届き方をするんだなっていう感覚があって。だから、『瞬間的備忘録』は“基本編成でやってやる“という感じになりました」

──お二人での活動の中で手応えを感じたタイミングはありますか?

鈴木「最初で言うと、フジロックとライジング」

(※2022年の『FUJIROCK FESTIVAL』のROOKIE A GO-GO、同年の『RISING SUN ROCKFESTIVAL』のRISING☆STAR)

ズ「ライジングのRISING☆STARという新人枠にずっと応募していたのが2019年に引っかかって、“出れる!”ってなったんですけど、その年が台風で中止になったんです。で、翌年に出れると思っていたらコロナ禍に入っちゃって、イベント自体がどんどんなくなってしまって。結局、2022年に出ることになったんです。で、その年にたまたまフジロックのルーキーにも決まって、それに出てからだよね?」

鈴木「そうだね」

──それは歌っていることが届いてるという手応えだったんですか?

鈴木「そうですね。“受かる”=“届く”…そういう感覚をずっと味わったことがなかったので。多くて15人くらいのお客さんの前で小さい規模でやっていたのに、自分たちを“いい”って言ってくれる決定権を持っている人がいて、その人が“いい”っていう=“認められたんだ“っていう喜びが強かったです」

ズ「そこに選んでくれたという時点で初めて感じた自信というか…」

鈴木「“ありえるんだ、この世界線”みたいな感覚がありました」

──ただ、鈴木さんが作る曲の歌詞って、“別に誰が認めようが認めまいが“みたいなところがあるじゃないですか?

鈴木「そうですね」

ズ「“鈴木実貴子は自分を持っていて表現することがすべて“…そんなイメージを持ってもらっていますけど、全然。認められることって、かなりデカいよね」

鈴木「認められて力づけられることはかなりデカいです」

ズ「相当欲しがってます(笑)」

──アルバムを1stアルバム『現実みてうたえよばか』(2019年リリース)から聴くと、やはり4枚目の『最終兵器は自由』(2022年リリース)ではある程度、社会性というか…社会性があった上での不安のようなものも現れだしたのかな?と思いました。それこそ「坂」とか。

鈴木「そうですね。ま、昔よりは社会性は出たかも」

ズ「逆じゃない?」

鈴木「社会性が出た代わりに逆側にも広がっちゃうよね。ふさぎ込みも大きくなって…」

ズ「そうかもしれない」

鈴木「どっちも出るよね、成長するよね。社会性が出たし、もっと内に入るようにもなったっていう。世界が広がっているかもしれないです」

ズ「広げた分それに喰らっていることも多いってことですね。確かに『泥の滑走路』とか『最終兵器は自由』はそうかも」

──なるほど。

──メジャーデビューしてからの手応えはいかがですか?

鈴木「メジャーデビューの手応えはやっぱりラジオとかですごく曲がかかるようになりました。露出する場面が増えたのも、自分たちだけはできなかった広がり方ですし。ライブに来るお客さんも“ラジオで聴きました”っていう人が増えました。間口はすごく広げてもらいました」

ズ「広げてもらったんですけど、想像していたより自分たちのままでやらせて貰えている感があります。メジャーデビューって今まで自分が好きだったバンドでもそうですけど、本人達が変わっているかはわからないですけど、自分からしたら“変わっちゃってる”っていう場面が多かったです。でも、うちはこんなにそのままやっていいんだ?っていうのがあって」

鈴木「自分たちを曲げないで外に出すっていう感覚です」

──メジャー1stアルバム『あばら』に関してはこれまで以上にイメージしている音にできたとかそういうのはあったんですか?

ズ「それはね、ないんです。っていうのはメジャーデビューが決まってから“こういうアルバム作ろう”、“クラウンと一緒にこういうのを相談してこういうアルバムを作ろう”としたわけではなくて、『あばら』をリリースする前から、2年間くらいで書き溜めた曲をパッケージングして…まあ、言ってしまえばたまたまそれがメジャーデビューの一枚目としての…」

鈴木「タイミングでした」

ズ「“アルバムをリリースすることになった“っていう感覚の方が近いです。それをもっとより良くするために初めてチームとして動いたくらいの感じなので、おかげさまでクオリティは上がっていきましたし、ゲストの方を呼べたり、いい形にはできましたけど、いわゆる”メジャーだからこうだ“という特別感で作ったわけではないですね」

鈴木「そうだね。例えばメジャーデビュー前だと、12曲作って2人で“この曲が一番いいから1曲目に持ってこようよ”って話をするんですけど、関わる人が多くなるとみんなの“一番”が違うじゃないですか。“人から見た一番って、自分が思っている一番と違うんだな“っていうのはすごく感じましたし、それがすごくいいなって思いました。意外と「違和感と窮屈」がメジャー1st配信シングルになったり…うちらだったら絶対しないじゃん?こんなに分かりにくくてパッとしない曲」

ズ「(笑)。自分の曲を…」

鈴木「大事だけど派手さがないじゃない?…クールというか暗いというか。それでも“他人がいいっていうパターンがあるんだ“とか、それがとても新鮮でした」

ズ「不思議ですけど、そうやって認めてもらってライブでやっていくと自分たちも好きになっていくんですよね」

鈴木「そう。だから自分たちの価値観だけで全く生きていないよね」

ズ「そうね」

──鈴木さんが言う、社会性も出るし逆に内にも入るというのが、最近のアルバムの曲にリアルに出ていると思うんです。自分の情けなさをずっと歌ってらっしゃると思うんですけど、そう思っている人が体感していること込みで、“でも何とかならないのか?”というもがきというか…。

ズ「いや、ほんとうにそうです。だからこそ拾ってもらえたってのもあるだと思います。愚痴ばかりで終わっていたら、“これはちょっと…”とかあったかも。いいタイミングだったのかもしれないです。ここに来て遅すぎるけど(笑)」

──遅すぎるっていう感覚もあるんですか?

ズ「だってもうね?…30後半、2人でメジャーデビューしてどうすんの?っていう人もいると思うんです」

──20代のバンドばかりが登場するようなシーンだとそうかもしれないですけどね。ちなみに今年はフジロックの苗場食堂でやったじゃないですか。ルーキーじゃなくゲートに入ったのはどんな感じでしたか?

ズ「まず、すごく嬉しかったです。前と違って鈴木実貴子ズと知って見に来てくれる人たちがこの一年間で増えたので、それも相まって」

鈴木「“以前のフジも見たよ“っていう人もわざわざ来てくれたりとかして。だからリハの段階で人も多かったですし、みんなが鈴木実貴子ズを知っている目でこっちを見てるから、それが初めて出た時と全然違いました。最初のときは”俺が鈴木じゃ!“、”お前ら誰も知らんやろ、わしのこと“っていう気持ちが強くて、だからこそできたいいライブではあったんですけど、今回はそういう意味ではつまらない可能性もあるけど、優しいというか、温もりというか…」

ズ「そうだね。温もりがあったね」

──鈴木さんは見知らぬ人を前に“いてまえ!”というライブと、知っている人がいて優しい感じのところで頑張るのとでは、どっちがやりやすいですか?

鈴木「前者です。全然知らない人たちの方がやりやすいです。だからたまに言うんですけどワンマンライブが一番窮屈です。窮屈っていうか…楽すぎます。楽しいですし、どんな自分もみんなが許してくれるような気がしちゃって楽すぎて。あれはライブって感じがちょっと少ないかも…」

──おお…。でもこの一年の間でもすごく獲得しているものがあるんじゃないですか?

鈴木「獲得できているのかな?経験はさせてもらってますけど、それをちゃんと自分の筋肉に変えられているのか?って言うと、まだそこまで変化できてないかもしれないです」

──その厳しさや冷静さがとても鈴木実貴子ズっぽいです。

鈴木「とても冷静なので(笑)」

──そして最初にお話ししていただいたように、今回のミニアルバム『瞬間的備忘録』はライブスタイルのアレンジです。こういう形でリリースしようと思われたのはどういう理由からですか?

ズ「代表曲なのかどうかわからないけど、昔からずっと変わらずやっている曲たちで、実際、ライブの現場で聴くのはこのスタイルなんです。だから変に脚色せず普段のライブの感じをパッケージできたらなっていうのはありました」

鈴木「あと、単純に過去作だから、入ってる曲のCDはもう売っていないし、形としてもう1回出したいっていう単純な理由もあります」

──この5曲になった理由はありますか?

鈴木「最初は10曲くらい候補があって、どれを選んでも良かったんですけど、それこそクラウンが選んでくれたのもあって」

──わりと第三者的な視点なんですね。

ズ「それこそ1曲目の「坂」は何なら昔2人でやろうとしてしっくり来なくて、アルバム『最終兵器は自由』のおまけ曲にしていた曲なんですよ」

鈴木「うちのソロで」

ズ「弾き語りで入れていたおまけ曲です。ボツ曲とまでは言わないですけど2人でやらない曲っていうポジションだったのを、クラウンの制作の方が“この曲、すごくいいから2人でやってみてよ”って言われたんです。レコーディングの1ヶ月前くらいに2人で合わせてみてアレンジ決めてやってみたら、“あれ?今ならいい感じかも”ってなって収録したり…」

──「坂」はどういうときにできた曲なんですか?

鈴木「下北沢で2人でライブした後に…これあまり良くない話ですけど、自分がダメだったのか、対バンにムカついたのか、忘れたんですけど、その場にいたくないって思っちゃって。自分の出番が終わってイベントは続いてるけどもう会場を出てフラフラしている時の感覚です。未だにこんなに子どもじみたムカつきをたくさん持ってしまうんですねって…“悲しみと続く日々“っていう感じの曲です」

──腹が立ったことも事実ですし、でも“そんなことで腹立てて…“っていう自己嫌悪のようなのがあるじゃないですか。でもそういうのって吐き出したり書いたりしなかったらよろしくない方向に影響したりしますよね。

鈴木「私たちお酒が飲めないんですけどお酒に対する憧れはあって。これはもうただの憧れですけど、こういう気持ちもお酒を飲んだら薄まるのかな?、楽しそうにできたりするのかな?って。でもお酒があったら半分くらい曲は書けなかったかもしれないです」

──「都心環状線」は2ndアルバム『外がうるさい』収録曲です。“降りれない”感覚がリアルです。

鈴木「これあれだよね、京都nanoに行く往復の車ね」

ズ「同じライブハウスに結成当時から死ぬほど行ってるんです。小さなライブハウスで50〜60人でソールドするような。もちろん初ライブなんて人も少ない、でも結成13〜14年たって『あばら』ツアーでワンマンライブをそこでしてもソールドしない。何十回も通っている場所なので、もうナビを入れずに行けるようになっちゃって。でも作った時はまだリアリティはそんなになかったかもしれないです」

鈴木「そうだね。15回行っただけの話」

ズ「でも何十回って行った今でも…」

鈴木「“まだここにいる”っていうのはまだこの曲に感情移入できちゃうっていうことですね」

──そして「正々堂々、死亡」。この曲は代表曲的な存在になったのでは?

鈴木「そうですね、代表曲だね」

ズ「“自分が正々堂々死ねればいいや”っていう想いで作った曲だったけど、今は“聴いてくれる人にも”とか言ってたよね?」

鈴木「言った。この曲を作った時は自分だけの小さい歌だったけど、お客さんが増えてきて、この曲が好きなお客さんも多くて」

ズ「意外と共感性が高かったことを思い出しました。ワードとしてのキャッチーさもあったのかもしれないですけど、届きやすかったよね。“夜勤できつい”っていう人が“この曲を聴くと頑張れる”とか、今までの曲の中でも勝手に励ましになっちゃった曲というのはあって。それもあってどんどん自分の気持ちも変わって代表曲のような存在になったってのもあるよね」

鈴木「うんうん」

ズ「スタートで言ったら明るい曲じゃないじゃない…やけくその曲でもあるし。“自分さえこうできたらいいんだ“だったのが…」

鈴木「“みんなもそうなろうね”みたいな気持ちでライブでできるようになった」

ズ「いい意味で(笑)、「正々堂々、死亡」になってった感じです」

──鈴木さんはお客さんの“自分の曲だ”という眼差しを受け止めて歌っている感じですか?

鈴木「その日によります。受け止められるライブの日もありますし、全く無視して自分だけ独りよがりのライブの日もあります」

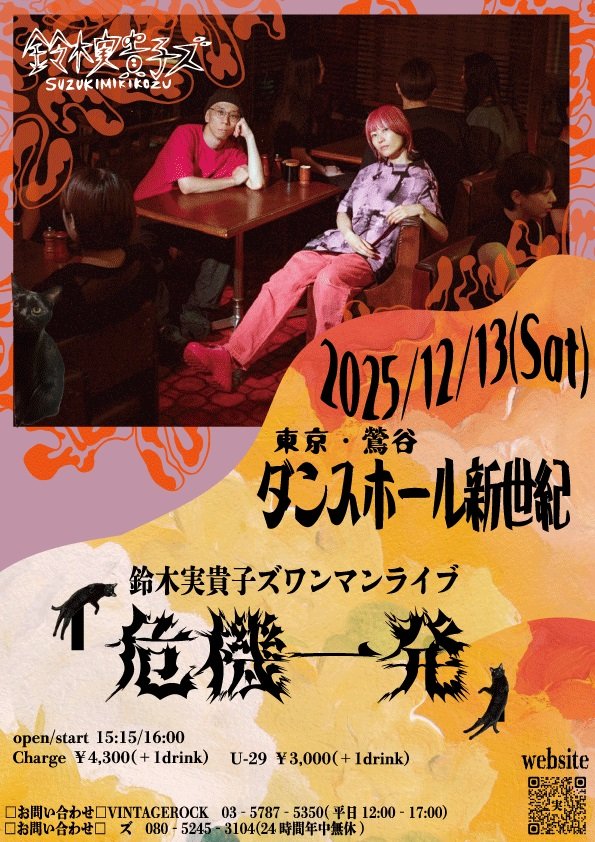

──そしてこのリリースに伴った12月13日に開催されるワンマンライブ「危機一発」ですがどんなライブになりそうですか?

ズ「まず「危機一発」というタイトルはその名の通り今までのキャパ感で言うと、このダンスホール新世紀って最大400とか500とか入っちゃうところで、現段階では身の丈には絶対あっていないと自分たちでは思っているんですけど、これがなんだろうね?…こけたらアウトってこと? 「危機一発」って」

鈴木「まあそうね(笑)」

ズ「どこまでこけるかを試す、だから黒ひげ危機一発のリアル版です(笑)。“ワンマンが苦手“っていう話をしましたけど、結局ワンマンって本当に求めている人だけが来るっていう場面なので。クラウンと一緒にやる前からそうでしたけど、やってみてガラガラだったらガラガラだったで自分たちはそれを見なきゃいけないですし、”ちゃんと把握したい“って気持ちがすごくあるので、今回もそれにちょっと近いよね?」

鈴木「そうだね。ドMみたいな考え方です」

──最後に鈴木実貴子ズは何を目指していきますか?続けていくこと自体に主眼を置いています?

鈴木「続けることに結構、置いているかも」

ズ「続けることもそうだけど、やっぱり感じているのはこうやってクラウンが関わってくれて、なんか言い方が難しいですけど、“結果を出したい”っていう気持ちもあります。普通に喜んでほしいです。そういう意味ではただ続けるっていうよりはちゃんと前進し続けて、“やったぞ!”って思えるような3年先、5年先にしたいです。だからその目標が“じゃあ日本武道館でやります”なのか…それはちょっと自分たちにはまだ見えていないですけど、僕はむしろそういう目標を持てたらいいなって思っているかな?」

鈴木「なるほどね。うちは“続ける”かもしれない」

ズ「続けるだけ?」

鈴木「でも真剣に出来る事ってないじゃん?」

ズ「それはそう。あなたは特に」

鈴木「怖くない? “これがなくなってたら…“って自分の人生で」

ズ「“自分の人生”っていうかあなたの人生が怖い」

鈴木「ハハハ!」

(おわり)

取材・文/石角友香

写真/野﨑 慧嗣