──4th Full Album『唄うこと、謳うこと』というタイトルは、付けるには覚悟が必要だと思うのですが、アルバムを聴かせていただいて、確かに歌を聴かせる楽曲ばかりだと思いました。アルバムを制作する前から、このタイトルのようなテーマがあったのでしょうか?

⽥中雅功「『唄うこと、謳うこと』に収録されているのはここ1〜2年でできた曲なんですが、全てが自分たちで作った曲です。全曲を自分たちで作ったのは今回が初めてなので、改めて“これが僕たちの歌です”という提示になるアルバムにしようと思って作り始めました」

髙⽥彪我「うんうん」

田中「タイトルについては…まず“唄う”は、短歌など貝に文字を書いていた頃から使われている“うた”です。今回は全曲自分たちで作った作品だから、ある意味“ここからがスタート”という感覚もある中で、このアルバムがいずれ古典的なものになればいいなという想いで、まずはこの“唄”を選びました。もう一つの“謳”は何かを主張したいときに使うことが多い漢字です。このアルバムは全部自分たちで書いた曲だけしか収録していないので、これが本当に主張したいことの象徴になるように…と思って付けました」

──今、お話を伺っていると、“これがSakurashimejiだ”という強い気持ちが込められた作品なんだと感じましたが、実際、出来上がった現在の心境はどのようなものですか?

髙田「はい。負けないくらいの気持ちです」

田中「誰に?」

髙田「誰にも。タイトル『唄うこと、謳うこと』に似合う曲たちが揃ったと思います」

──ではさっそく収録曲について伺っていきます。まずは1曲目の「ガラクタ」。歌詞もサウンドもすごく素敵な楽曲ですが、この曲はどのようにできたのでしょうか?

田中「表題曲をどんな曲にしようかな?と考えていたときに、自分にとって“歌”というものはどういうものなのかを見つめ直して、それを歌にしたいと思ってできた曲です。よく、“歌はただの娯楽で、なくても生きていけるもの”って言うじゃないですか。確かに衣食住には含まれていないですし…。だけど僕にとっては、歌がなかったらここまでちゃんと生きてこられたのかが疑問なぐらい、大切なものなんです。直接的に必要じゃないですけど、あったほうがいいものです」

──そうですね。

田中「特に大人になってから、“世界は子供の頃に思っていたよりもきれいなものじゃないな…”と思う瞬間がすごくあって。ときには嘘をつくことも必要ですし、人間関係もそんなに毎回うまくいくわけでもないですし、出会いもあれば別れもあって、息苦しい瞬間のほうが多いです。だけど、“それでもよかったな”って、そんな人生を肯定してあげられるものが歌だと思うんです。ガラクタをガラクタのままで愛してあげられるのが歌だなって。それを曲にしました」

──すごく素敵な考え方ですね。彪我さんは初めてこの曲を聴いたときはどう思いましたか?

髙田「本当にガラクタ…つまり過去の良くなかった出来事や後悔している部分を認めてあげることで生まれる感情が、うまく表現されていると思いました」

──歌の面でいうと、この曲はキーがすごく高いですよね?

田中「…感じました?(笑) 僕も歌っていて感じました。“この曲、高いな”って思いながらレコーディングしました」

髙田「あはは(笑)」

──ご自身で作った曲なのに…。

田中「そういうこと、多いんですよ。作っているときは“いいな!”と思うんですけど、歌ってみると、“あれ? 高いな?”って」

髙田「多いですね(笑)」

──つまり、意図的に高いキーにしたわけではなく、自然と出てきたのがこのメロディーだったのでしょうか?

田中「そうですね。キーを下げることも考えたんですけど、結局、これが一番いいと思ってそのままにしちゃいました。高いからこそキラッとする部分もあって、結果的にはよかったです」

──この曲はメインのメロディーをほとんど雅功さんが担っていますよね? この歌いわけはどのような意図からなんでしょうか?

田中「僕が作っているからというのが大きいんですけど、コーラスワークがうまい彪我にコーラスをしてほしいというのもあって。彪我のコーラス、本当にすごいんですよ。レコーディングでDAWに波形が出るんですけど、(雅功の歌うメインボーカルに)ビタビタに合っているんです。同じ人が歌っているんじゃないか?っていうくらい本当に上手で」

髙田「そうなの!?」

田中「そっか、そのときエンジニアルームにいないから波形を見たことないもんね」

髙田「歌っているからね」

田中「毎回エンジニアの方が“すげえな!”って言っています。声の切り際とか、息を吸うタイミングがほぼ一緒なんです」

髙田「まぁ11年一緒にやっているので、癖とかなんとなくわかるんですよね」

──すごいですね。

田中「本当にすごいです」

──この曲は、島田昌典さんがアレンジャーとして入っていますが、島田さんとの作業はいかがでしたか?

田中「普段アレンジャーさんに入っていただくときは、軽くアレンジをしてからお渡しすることが多いんですけど、今回はキーボードでコードをベタ打ちして、そこにメロディを乗せただけのデモの状態でお渡ししたんです。島田さんのパワーを最大限にお借りしたくて。その結果、僕が思い描いていた通りになったものもあれば、“そんな視点もあったんだ”みたいな、死角からくるようなアレンジもあったので、すごく勉強になりました」

──島田さんからのアドバイスで特に印象的なものはありますか?

田中「とにかくすごく褒めてくれました。“こんなに褒められことって、これまでなかったかも!”ってくらいでした。“曲いいね”、“これは売れるよ!”ってすごく褒めてくれて…ほかほかして帰りました」

髙田「島田さんのお宅にあるスタジオでレコーディングしたんですけど、そこには機材がたくさんあって…ヴィンテージのギターを一本ずつ持たせてくれました。“似合うじゃん!”って言ってくださるので、危うく持ち帰りそうになりました(笑)」

田中「連絡先もいただいていたよね?」

髙田「そうなんですよ。島田さんがビザールギターという、ちょっと変わった形のギターを集めていらっしゃるんですけど、僕もきちんとそのビザールギターの沼に誘われまして…(笑)。“このギター、おすすめだよ”と連絡してくださいます」

──ギター少年同士のようなやりとりですね。

髙田「はい、デジマートのリンクが島田さんから送られるという、なかなかない経験をさせてもらいました」

──レコーディングではギターについて何かアドバイスがあったのでしょうか?

髙田「ギターソロはある程度任せてもらったのですが、それに対しては音作りも含めて“いいね!”と言ってもらいました」

田中「アウトロのエレキのフレーズはかなりやりとりしていたよね?」

髙田「そうだね、ストリングスとの兼ね合いもあったし…」

田中「そういうやりとりのときにありがたかったのが、島田さんってすごく僕たちに聞いてくれるんです。“これ、どう思う?”、“今のどう思った?”って」

──意見を汲み取って一緒に作ってくれるんですね。

田中「はい。その上で提案もしてくださって、すごくうれしかったです」

──8曲目の「英雄のススメ」は新井弘毅さんが編曲で、作詞は雅功さんと新井さん、作曲は彪我さんと新井さんです。新井さんとタッグを組むのは初めてですよね?

髙田「はい。もともと新井さんが手がけているDISH//の「愛の導火線」みたいな、ライブで盛り上がれる情熱的な歌謡ロックを作りたくて。だったら新井さんと共作してみようと」

田中「“ご本人にお願いする方が早いよね”って(笑)」

──作詞では雅功さん、作曲では彪我さんがそれぞれ新井さんと共作されましたが、新井さんとの作業はいかがでしたか?

田中「最初に新井さんと打ち合わせしたときに“最近、何かに対するフラストレーションある?”って聞かれました。“休みの日に気がついたらすごく寝ちゃっていたときとか、パソコンの前に座っているだけで何も生み出せなかった日とかにすごく腹が立つんですよね”って言ったら、“それを曲にしよう”っということになって。最初に歌詞の内容を僕がプロットで書いて、そこに彪我が作った曲を合わせて行きました。ただ、楽器のレコーディングを聴いていたら、思ったよりもポップで面白い曲になっていたので、“ごめん! 書き直すわ!”と言って、レコーディング中に歌詞を書き直しました」

髙田「作曲では、ひたすら投げ合いましたね。僕が“歌謡ロック”を意識しすぎてしまって、最初はあまりポップではない、歌い上げるような曲を作っていたんです。そしたら、そこに新井さんのポップさ全開のデモが届いて…。自分にはない引き出しだったので勉強になりました。餅は餅屋だなと思いました」

田中「はたからみていると、どんどん広がっていく感じがありました。新井さんが“こういうのどう?”みたいなことを言うと、彪我は柔軟だから、それをすぐ自分のものに昇華して生み出していて…すごかったです」

──そもそも「愛の導火線」のような曲を作りたかったのはどうしてだったのでしょうか?

髙田「やっぱり一番はライブでのインパクトです。DISH//さんって盛り上がれる曲がたくさんありますけど、そのなかでも「愛の導火線」が来ると、盛り上がりつつもガラッと世界が変わる…あの感じが欲しかったんです」

──思えば、最近のSakurashimejiはバンドありきの楽曲制作をされていますよね。やはりライブが影響しているのでしょうか?

田中「あ、そうかもしれないです。確かに曲を作るとき、ライブのことを考えながら作っている感じがありますし、最近はバンドアレンジしか考えていないかもしれないです」

──そうなると、こういう曲が欲しくなってきますよね。

田中「はい、重宝します」

──作詞では新井さんとどのようなやりとりをされたのでしょうか?

田中「それこそフラストレーションが元なので、陰鬱になりがちだったんですけど、新井さんが“これはまだポップじゃない”、“もっとポップにできる!”と言ってくださる感じでした。書いているうちにどんどんじめっとしてきてしまうので、“はいはい、テンション上げて〜!”って」

──レコーディングはいかがでしたか?

田中「遊び心があるレコーディングでした。楽器もですけど、歌も“もっとこう歌えるんじゃない?”、“これを追加したら面白いかもね”って。出来上がった曲を歌うというよりも、詰めながら歌う感じで、いろいろな遊び心が入れられたと思います」

──具体的に詰めた“遊び”を一つ教えてもらっても良いでしょうか?

田中「歌詞の表記を考えながら歌っていました。<飛ビ出セ 立チ上ガレ>のブロックは、“カタカナか?ひらがなか?”とか、歌いながらみんなで決めて…“カタカナだから︎こう歌おう”みたいな」

──そうなんですね!? 歌詞も楽器のレコーディングを経て書き直したから…。

田中「そうですね」

髙田「ギターは大変でした。音色の変化が多いので、録り数が多くて。その結果、しっかりとバラエティ豊かなギターの音が入りました。田中さんは田中さんで新しい楽器に挑戦していました」

──何の楽器を?

髙田「カウベルです」

田中「楽器のレコーディングが全部終わった後に“あれ? そういえばカウベルを録るの、忘れてる”って気づいて。でももうみんな帰ってしまっていたので、“じゃあ僕がやります!”って初めてカウベルを叩きました」

──初めてのカウベルはいかがでしたか?

田中「いや〜、初めてにしてはよくできたんじゃないかと思います(笑)」

髙田「はい、いい音でした」

田中「うん、いいカウだったね」

髙田「いいカウだったねぇ〜」

──どちらかといえば“ベル”な気も(笑)。

田中・髙田「確かに(笑)」

──ラストナンバー「normal」は鍵盤を基調とした楽曲です。この曲はどのようなところからできた曲なのでしょうか?

田中「テーマは「ガラクタ」とほぼ一緒なんですが、「ガラクタ」は誰かに届けたくて書いた曲なのに対して「normal」は僕が僕のためだけに書いた曲です。僕がしんどいときに聴きたくなる曲を書いた、すごく個人的な曲です。僕は一人が嫌いなんです…一人でいると、嫌なことばかり考えて悶々としちゃうから。だから誰かといたいんですけど、生きていると一人でいる時間のほうが長いじゃないですか。そうやって“結局一人だな”と思うとすごくしんどくなるときがあって。そういうときに自分の気持ちを軽くしてあげられる曲って自分にしか書けないと思って書きました」

──ご自分のための曲なんですね。

田中「はい。僕は一般的な家庭で育って、小中高と公立の学校に通って、友人関係も何不自由なく過ごして…っていうごく普通の、平凡な人生なんですけど、表に出て何かを作るということにおいては、平凡なことがコンプレックスでした。だけど、この世界はそういう人の方が多くて。だったら僕が僕に寄り添うことで、誰かの歌にもなるんじゃないかな?と思って、とにかく僕の心と対話して対話して作りました」

──この曲はボーカルのキーも低くて、どこかひとりごとのような歌い方をされていますよね。今のお話を伺ってご自身のために歌っていたからなんだなと思いました。

田中「そうですね。だけど最後にはみんなで歌うセクションもあって。やっぱり、“誰かといたい”という気持ちは振り解けないんだとも思いました」

──彪我さんはこの曲を聴いたとき、どんな印象を持ちましたか?

髙田「本当に田中さんの奥底の思想を見ているような感覚になりました。「ガラクタ」が外向けの感情で、「normal」は内側というか…。田中さんのことをもっと知れてうれしいかったです(笑)」

──その雅功さんの思想に声を乗せたりギターを乗せたりするわけですが、そこはどのような意識で?

髙田「そこに対抗するように…というと少し違うんですけど、編曲はとにかく明るくきらびかですよね。その対比が、よりこの曲の良さを引き立たせていると思ったので、ギターソロはかなり大暴れしてみました」

──雅功さんは、ご自身のための作った曲が、いろいろな手が加わってきらびやかな楽曲に仕上がってみていかがですか?

田中「サウンドがすごく良くて! 編曲はagehaspringsの永澤和真さんです。だいたいのイメージを伝えて、あまり詰めない形でお渡ししたんですけど、僕のイメージを優に超えてきてくれました。最高でした。Sakurashimejiとコンビを組んでほしいと思うくらいの出会いでした」

──しかもご自身の心の中を歌った曲だからこそ、ちゃんと理解してもらえたのはうれしいですよね。

田中「はい。アレンジを聴いてから変えて歌詞もあって。すごくうれしかったですし、楽しかったです」

──そして、『唄うこと、謳うこと』というアルバムが完成しました。冒頭で“ここからがスタートだという感覚もある”というお話もありましたが、このアルバムはSakurashimejiにとってどんな1枚になりそうですか?

田中「僕たちの新たな一歩になるアルバムだと思っています。この先10年、20年やって振り返るときに、最初に挙がるのがこのアルバムになると思います」

髙田「ようやく自信を持って“音楽をやっている”と胸を張れる1枚になったと思います。全曲自分たちで作詞作曲を手がけたというのもありますし、かなり色濃く思想が出ているところもあるので」

──このアルバムを引っ提げて11月からは対バンツアー『Sakurashimeji Live Tour 2025「唄と謳」』が開催されます。

髙田「自分たちの今の実力を再確認したいです。かなりいいアーティストさんと対バンをしますので…」

田中「(小声で)ぶっ飛ばす?」

髙田「そうですね。ぶっ飛ばしていきます!」

──さらに2026年2月には、LINE CUBE SHIBUYAで『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」〜Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ!〜』が控えています。本来2020年3月に、コロナ禍で中止になってしまったLINE CUBE SHIBUYA公演のリベンジですね。

田中「6年越しの開催なんですが、この6年で、本当の意味で音楽が好きになって、ライブが好きになって、音楽というものをできています。その上での渋公です。実は6年前、中止になったときに少し安心した自分がいました。渋公って、音楽をやっている身からするとかなり意味として大きな場所なので、高校生だった当時の自分は中止になって少し安心してしまって…その気持ちに対して腹も立ちました。そんな気持ちを全部拾い集めて、なおかつ新しい気持ちも詰めて、それらを全部発散して、次に進めるような、そんなライブにしたいです」

(おわり)

取材・文/小林千絵

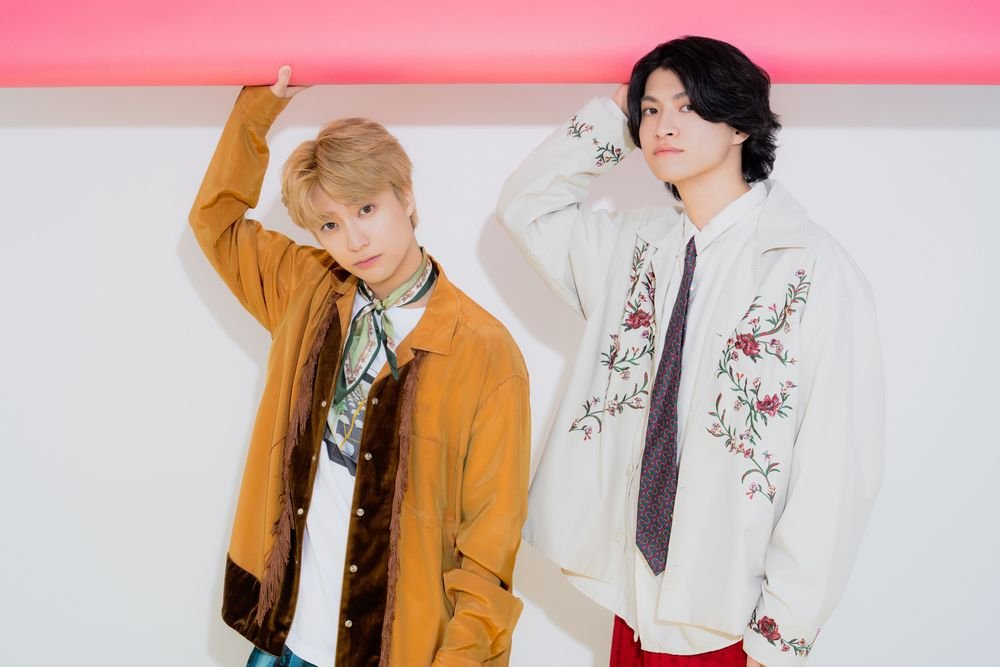

写真/中村功

RELEASE INFORMATION

Sakurashimeji『唄うこと、謳うこと』初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

2025年10⽉22⽇(水)発売

ZXRC-2121/6,600円(税込)

LIVE INFORMATION

Sakurashimeji Live Tour 2025「唄と謳」

2025年11月1日(土) 神奈川 横浜BAYSIS w/ からあげ弁当 ※SOLD OUT

2025年11月7日(金) 千葉 柏PALOOZA w/ KALMA

2025年11月18日(火) 愛知 ElectricLadyLand w/ トンボコープ

2025年11月20日(木) 大阪 バナナホール w/ 後日解禁

2025年12月6日(土) 埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 w/ リュックと添い寝ごはん ※SOLD OUT

Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」〜Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ!〜

2026年2月15日(日) 東京 LINE CUBE SHIBUYA ※SOLD OUT

U-NEXT

さくらしめじ 10th Anniversary Live -しめたん-

配信詳細はこちら >>>

毎年結成記念日に開催している「しめたん」。結成10周年を迎える今年は特別感のある内容でライブを配信!これまでのさくらしめじの進化と成長を、バンド編成でお届けする。

【セットリスト】

「青春の唄」「simple」「エンディング」「ひだりむね」ほか

※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください