ブランド初期から大切にしてきた顧客とのコミュニケーション

デザイナーの村田晴信は「ハルノブムラタ」を立ち上げる以前、イタリアでファッションデザインの経験を積んだ。当初から海外での活動を目指し、エスモードジャポン東京校を卒業するとミラノに渡り、ファッションデザインの名門校「Istituto Marangoni(マランゴーニ学院)」でさらに学んだ。在学中に国際モードフェスティバルでパリ市長賞を受賞、卒業後もイタリアファッション協会のコンペに入賞し、ミラノファッションウイークの公式スケジュールでインスタレーションを行うなど頭角を現した。その後、ウィメンズブランド「John Richmond(ジョンリッチモンド)」でデザイナーとして働き、知人の推薦で「JIL SANDER(ジルサンダー)」のデザインチームに迎えられた。

「ハルノブムラタ」デザイナー 村田晴信(むらた・はるのぶ)

1988年、東京生まれ。エスモードジャポン東京校出身。在学中に神戸ファッションコンテストで特選を受賞し、イタリア留学資格を得て2010年に伊・マランゴーニ学院に入学。12年秋冬ミラノコレクションでデビュー後、ジョンリッチモンドでデザイナーの経験を積み、ジルサンダーではウィメンズデザインチームに所属。2018年に帰国し、「HARUNOBUMURATA」を始動。22年より「RAKUTEN FASHION WEEK TOKYO」に参加。22年、毎日ファッション大賞「新人賞・資生堂奨励賞」。

「ジルサンダーで仕事ができたのは、本当に運が良かったと思う」と村田は話す。ジルサンダーで最初に担当したのはジャケットだった。「完璧なジャケットを作るというブランドのスタイルがあって、裏の設計まで建物を造るように緻密な計算がなされていた」という。そのデザインを経験後、ドレスのデザインチームに移った。同じブランドながら、そこでは真逆の服作りを経験することとなった。「感覚を重視した作り方だったんですよ。ラフなスケッチを描き、形にしてみる。それをモデルに着せて動いてもらい、この瞬間がきれいだ、これを作ろうと。『この瞬間のコレ』が決まると急展開で魔法のようにきれいなドレスが出来上がっていくんです」。「建築のように精密な服作りと、手を使って考えるエモーショナルな服作り」に日本的な価値観を通わせることができれば、すごく面白いものができるのではないか。そう直感し、日本発のラグジュアリーブランドを確立する思いで2018年に帰国、「ハルノブムラタ」を立ち上げ、19年秋冬コレクションでデビューを果たした。

自身の名前をブランド名にしたのは、着る人の日常が豊かになる服作りとブランド=人として向き合いたかったからだ。どんな女性がどんな振舞い、仕草をするのか。人物像とその動作・所作、背景にある感情の変化に想像を巡らせ、女性の振舞いや仕草を美しくする服をデザインする。クオリティーの高い服を作りながらもプロダクトを前面に打ち出すのではなく、人が豊かになることを強く意識したクリエイションがハルノブムラタの真骨頂だ。

ファーストコレクションは展示会形式で発表した。しかし、帰国まもない日本で卸先はなかなか見つからなかった。そこで展示会に友人を呼び、コレクションを提案した。すると友人がその友人を連れて訪れるようになり、やがて口コミでブランドのファンが広がり、オンラインストアの購入客が増え、セレクトショップや百貨店への販路も開けていった。

そうした初期の経験から、ショー形式でコレクションを発表するようになってからも、後日にバイヤーに向けた展示会、さらに個人客に向けた展示会も行ってきた。個人客は展示会で試着後、オンラインストアで購入するという流れもできていった。他にも、顧客を対象としたサロンを不定期に開催し、シーズナルアイテムやアーカイブの販売、カスタマイズへの対応などにも取り組んだ。「コミュニケーションを経たうえで購入することで、プロダクトにその人にとっての体験価値が付加される。作った物をお客様に届けるまでがデザイナーの仕事であり、ハルノブムラタが目指している、生きていくことが豊かになるという意味でのラグジュアリーになり得るのではないかと思っている」と村田は話す。それまでのコミュケーションの在り方を「拡張したい」という思いから、今回のアトリエ兼ショップの開設に至った。

服を生み出し、顧客とのコミュニケーションを深め広げる場作り

アトリエを併設したプライベートブティック「HARUNOBUMURATA BOUTIQUE(ハルノブムラタブティック)」は麻布十番駅から徒歩5分ほどの元麻布の住宅街に立地し、その建物が目を引く。造形作家のアトリエ・ショールーム兼住居として1970年代に建てられ、設計は世界的に著名な日本人建築家・磯崎新が手掛けた初期の作品だ。「この建物自体の力にほれ込んだ」と村田はいう。ブランドの顧客が多く住んでいるエリアであることも決め手になった。地上1階をアトリエ、地下1階をプライベートブティックとして使用し、予約制で来店を受け付ける。

1階の空間は素材を絞り込み、コンクリートを打ち放し、自然の石を貼り詰めたクラシカルでシンプルな仕上げ。デザイン画や生地見本、トルソーなどが並び、描いたばかりのスケッチが置かれていたりもする。服作りでは前述のジルサンダーのドレスのように「いろいろ試してみるクリエイティブチーム」を作り、様々な素材を集めて試行錯誤することを繰り返しているという。そんなブランドのクリエイションの背景を体感できる場だ。「今、こういうプロダクトが進行している、このコレクションはこういうふうにできたなど、お客様と会話したり、逆にこんな服があったらいいなというお話を聞けたりしたらすごく面白いと思う」と村田は話す。

地下のブティックは、壁面は1階と同じコンクリートの打ち放しで、床はモルタルをクリアに仕上げたクリーンなイメージ。空間の中央にレイアウトされた真っ赤なソファが印象的だ。これは60~70年代に活躍したフランスのインテリアデザイナー、ピエール・ポランがデザインしたもの。70年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)で、ポランはフランス館、磯崎新は日本館を設計しており、プライベートブティックで半世紀を超える時を経て2人の作品が出会ったかっこうだ。顧客との出会いからコミュニケーションを育む場を象徴するオブジェのようにも感じられる。

壁面にはシーズンコレクションを中心に商品がディスプレイされ、来店予約時に試着したいアイテムなどの要望があれば可能な限り品揃えする。新作だけでなく、過去のコレクションやアイコンアイテムなど「自分たちで運営する強みを生かし、MDを変化させていく」考えだ。顧客の好みや体型、要望に合わせて丈感を変えたり、同じアイテムでも色や生地を変えるなどカスタマイズにも対応していく。

地下1階のプライベートブティック

地下1階のプライベートブティック MDはシーズンコレクションを軸にアーカイブなども含め編集していく

MDはシーズンコレクションを軸にアーカイブなども含め編集していく バッグやシューズなどコーディネートアイテムも揃える

バッグやシューズなどコーディネートアイテムも揃える

オープン以降、30~40代を中心に幅広い客層がブティックを利用している。わざわざ予約をして来店することもあり、卸先で売れているアイテムよりは、セレモニーなどで着用するドレスやセットアップなど特別感のあるものを買い求める人が多いという。

新たな挑戦を始めたコレクション、エッセンシャルラインもスタート

ブランドとしては設立当初から海外展開を目指していたが、コロナ禍などもあり、なかなか進展しなかった。プライベートブティックは「一度、原点に立ち返って、まずは自分たちと距離の近いお客様から幸せにしていきたいと思った」ことからの取り組みでもある。国内のブランドファンだけでなく、今後は海外から旅行で日本を訪れた人たちの来店も想定し、ブティックを拠点にコミュニケーションの基盤を固めていく。

ショーも、今年3月に発表した2025年秋冬コレクションは観客との距離をグッと近づけた。前季は国立新美術館で大規模なショーを行ったが、今季は九段下にある歴史的な洋館「九段ハウス」を会場に選び、かなり絞り込んだ観客に向けて新作を披露した。観客の目の前をモデルがゆっくりと歩き、振舞いや姿勢の美しさなどを見せていくスタイルだ。

コレクションも前季から新たなアプローチが見られ、今季は「A DISTINGUISHED WOMEN MOTORISTES」をテーマに、20世紀初頭に活躍した英国初の女性レーシングドライバー、ドロシー・レビットから着想を得た新たなハルノブムラタのエレガンスを見せた。「彼女は女性が自動車を運転するための指南書を著していているんです。車は男性が運転するものという価値観があった中で、女性が運転するときに備えておいてほしい知識や心得を解説するだけでなく、いかにエレガントに振舞うかも書いているんですね。そこで車を構成するインダストラルな要素やワークウェアの要素などとエレガンスをミックスした表現を目指しました」と村田は話す。

ニットとフレアスカートを組み合わせたドレス、ウールをラミネート加工してレザーのように仕上げたモッズコート、カーゴパンツにドレープを効かせたシャツ、洗いをかけたコットンにドレスを合わせるなど、全体的にワークとエレガンスのコントラストによるスタイル表現が新鮮だ。ミリタリー調のボンバージャケットなどもあり、「あまりやってこなかったアイテムにも取り組み、ブランドとしては挑戦したシーズン」となった。「24年春夏シーズンまではエレガントなものからヒントを得てエレガントなものを作っていたのですが、何ができるか想像できてしまい、物足りないなあと。24-25年秋冬以降は、ブランドとしてのエレガンスを深掘りしていった先に見出す新たなエレガンスを追求しています」という。

25-26年秋冬コレクションより

25-26年秋冬コレクションより 25-26年秋冬コレクションより

25-26年秋冬コレクションより 25-26年秋冬コレクションより

25-26年秋冬コレクションより

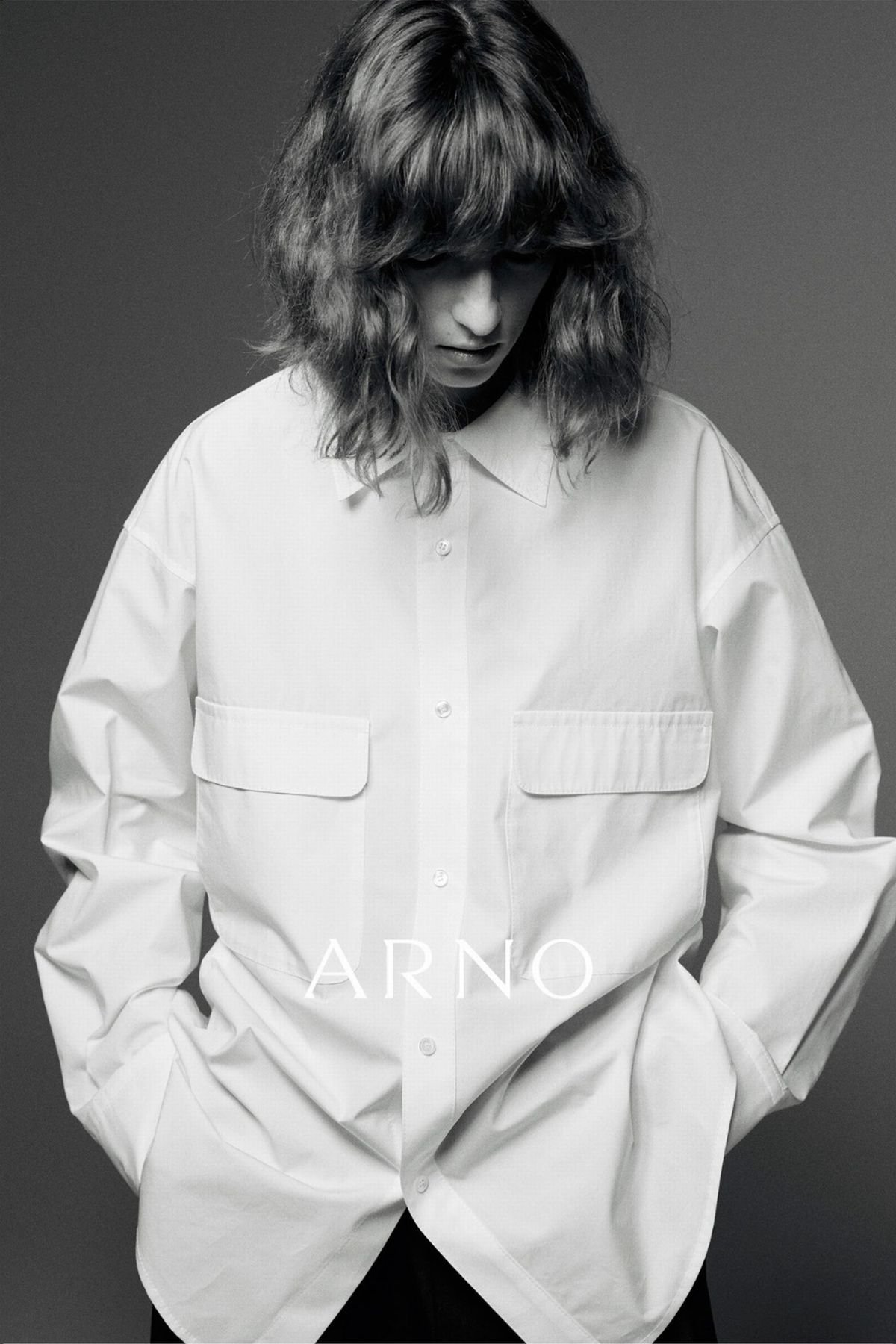

会場ではもう一つの新たな取り組みも披露された。「あらゆる人の日常を本質的で豊かな時間にする」ことをコンセプトとしたエッセンシャルライン「ARNO(アルノ)」だ。デビューコレクションはエッセンシャルの象徴ともいえる「白いシャツ」にフォーカスし、8型を発表した。「流れる川に身を任せるように身軽に旅をする」というイメージを伝えようと、各モデルには「Milan(ミラノ)」や「Cape Town(ケープタウン)」、「Bahamas(バハマ)」など世界各地の都市の名前が付けられている。今後は他のアイテムにも広げていく。

新たなステップを踏み出したハルノブムラタ。顧客との濃密なコミュニケーションを継続しながら、今後は改めて本格的な海外展開へ向け準備を進める。「小さくやりながら大きくしていく、その矛盾をどう解決していくか。ブランドに関わっている方々にとって最も価値のあるやり方を考え、実行していきたい」としている。

写真/野﨑慧司、ハルノブムラタ提供

取材・文/久保雅裕

関連リンク

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター。ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。元杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。