富髙健一郎(とみたか・けんいちろう)アッシュ・ぺー・フランス代表取締役社長

早稲田大学商学部卒業。プラダ ジャパン株式会社で約25年間にわたり、ファイナンスを中心とした管理部門に従事し、経営基盤の構築と運営に幅広く携わる。グローバルラグジュアリーブランドの現場で培った組織マネジメント、ガバナンス、事業運営の知見を活かし、企業の中長期的な成長を支える経営層としての経験を積む。25年、アッシュ・ぺー・フランス代表取締役社長に就任。

ブランド揃えの唯一無二感を生かし、整理して連携させる

――アッシュ・ぺー・フランスはその感性が支持され、成長しました。しかし財務・経営面の課題に直面し、会社としては再建の途中です。富髙さんはプラダ ジャパンで財務などの管理部門でキャリアを積んできましたよね。アッシュ・ぺー・フランスの社長に就任して、どんなことを感じましたか。

プラダはいわゆるモノブランドで、海外に本社があります。頭は海外にあって、日本は体という認識が社員にもありました。そういう中で仕事をしてきて、アッシュ・ぺー・フランスに来て従業員の皆さんと触れ合う中で強く感じたのは、フットワークが良い、自分の考えをきちんと口にするなど、仕事に向き合う意識の高さです。個性とポテンシャルがすごくある。ただ、財務諸表を見た限りだと、収益性や在庫回転率など経営面には課題があります。ブランドと販路がかなりバラついているというか、複雑化し過ぎていると思いました。

――複雑化というのは?

屋号がたくさんありますよね。2024年度の売上高を見ると、500以上のブランドの実績がありました。もちろん、過去に仕入れた一点物が当期になって売れたというケースもあれば、委託もあり、全てのブランドを買い取っていたわけではないんですけど、それにしてもブランドが多い。なおかつ、上位の約50ブランドが全売り上げの70%以上を占めていました。残りの30%に、400を優に超えるブランドが細かく分散している。効率性を考えると、やはり見直しは必要です。社員のポテンシャルや商品の魅力はすごく高いので、ブランドを整理し、しっかりと連携させれば利益を上げていけると考えています。

――尖がったブランド揃えというか、上位の約50ブランド以外の30%があるからアッシュ・ぺー・フランスらしさが形成されているという見方もできます。

確かにエッジーなブランドがたくさんあるというアッシュ・ぺー・フランスの唯一無二感は魅力です。しかし、もろ刃の剣というか、長年の顧客様にとっては魅力なのですが、フリーのお客様が入って来づらいという側面もあります。上位ブランドとの共存の仕方が課題だと思うんですね。現在、年間の在庫回転率は2回転ほどなのですが、中期的には3回転までは上げていきたい。そのためにはブランドの整理も、支持されているブランドや商品の縦積みも必要です。仕入れの効率化を進めながら、全体の効率を高めていきたい。

実店舗を軸にオムニチャネル化を進め、顧客体験を向上

――業態も数多く展開していますが、1店舗の業態もありますね。

閉店により結果的に1店舗になってしまった業態もあります。とはいえ、この単店のストアブランドは、館やデベロッパーからの出店リクエストが結構あるんですね。そうした先に出店して、2店舗、3店舗の業態にしていくのがよいと考えています。業態と言いましたが、その呼び方を無くしたほうがいいのではないかという話も社内では出ています。業態間で商品のエクスチェンジができていなかったりするからです。

――業態ごとに縦割りになっていて、連携ができていないと。

業態は事業部ほどの縦割りではないものの、縦割り感のようなものがある。業態を横断して商品を融通し合い、ニーズがある店舗に回していく。そうした効率化を進めるに当たって、業態という枠が足かせになっている部分があります。その枠を取り払うため、例えばジュエリーのアッシュ・ぺー・フランス ビジューの店舗にバッグを置くといったことから始めています。

――複数店舗あるストアブランドの今後の展開は。

店舗数も売り上げも多いストアブランドとして、アクセサリー小物の「goldie H.P.FRANCE(ゴールディ アッシュ・ぺー・フランス)」、「H.P.FRANCE Boutique(アッシュ・ぺー・フランス ブティック)」、「H.P.FRANCE(アッシュ・ぺー・フランス)」、クリエイターによるジュエリーコレクション「H.P.FRANCE BIJOUX(アッシュ・ぺー・フランス ビジュー)」があります。これらは縦積みしていきます。

「goldie H.P.FRANCE」二子玉川店

「goldie H.P.FRANCE」二子玉川店 「H.P.FRANCE Boutique」梅田店

「H.P.FRANCE Boutique」梅田店 「H.P.FRANCE BIJOUX」丸の内店

「H.P.FRANCE BIJOUX」丸の内店

――MDに関しては新たな取り組みを始めたところですが、販売や顧客接点の在り方についてはどのように考えていますか。

実店舗とECとSNSの一体的な運用です。今はその3つが切り離されているんですね。オムニチャネル化をどんどん進めていって、実店舗もECもSNSも顧客視点に立ち、お客様が常に同じ情報を得られる状態を目指したい。具体的な施策はこれからですが、オムニチャネル化はファッション業界では特に重要な取り組みだと考えています。EC化率はまだ十数パーセントなので、業界の平均値以上は狙っていきます。ただラグジュアリーブランドはEC化率をあまり高めていないですよね。実店舗での接客、顧客体験を重要視しているからです。その視点でアッシュ・ぺー・フランスらしいオムニチャネルを構築していきます。

――実店舗を軸としたオムニチャネルですね。

OMO(オンラインとオフラインの融合)では、完全デジタルによる効率化になってしまいます。アッシュ・ぺー・フランスは実店舗での接客を通じて世界観を届けることに魅力がありますから、オムニチャネルが向いていると思うんです。大都市圏に住んでいれば、日常生活においては実店舗のほうがストレスなく買い物ができたりします。世界の国・地域と比べると日本はOMOまでは必要ないのかな、という気がします。

――越境ECの場合はOMOが課題になりますが、日本国内であればたくさん店舗がありますからね。デジタル化は必要だけれど、実店舗を磨くことのほうが重要かもしれません。実店舗での顧客体験を向上させていくときに、大切になるのが販売スタッフです。

販売スタッフはアッシュ・ぺー・フランスの命綱だと思っています。ミステリーショッパーの評価もとても高いんですよ。販売スタッフの教育はこれまでと変わらず重視していますし、みんなが切磋琢磨しています。ただ、現場からは店舗の老朽化が指摘されるようになってきています。それがゆえに、充実した顧客体験を進めていきづらい部分が出てきているんですね。その一方で、ヨーロッパへ買い付けに行くバイヤーから、現地のブランドのディプレイ案を共有し、本国の世界観を店頭でも再現する工夫など、アッシュ・ぺー・フランスらしいアプローチもあります。一概に古いものは駄目ではなく、適宜判断しながら、新しくすることに取り組んでいきたい。

――顧客体験といえば、アッシュ・ぺー・フランスは早い時期から西欧の映画とのコラボ企画を実施していました。

そうですね。現在の親会社であるブライトン・ファッションが映画製作会社のK2ピクチャーズと業務提携しているので、今もコラボ企画を進めているところです。一方で、コロナ禍が明けて以降、デザイナーの来日イベントを復活させ、今年は特に力を入れています。海外のデザイナーとのつながりの強さはアッシュ・ぺー・フランスの強みであり、お客様にとってデザイナーと直接触れ合える機会はアッシュ・ぺー・フランスで買い物をする価値の一つです。特別な顧客体験として、これからも提案していきます。

若い客層へ販路を拓くMDと場作りを進める

――現在、直営店、EC、卸を展開しています。どのような構成比になっているのでしょう。

前年実績で店舗が76%、ECが16%、卸が6%です。卸の比率は、自分たちで買い付けに行くセレクトショップが増え、ブランドを絞り込んだため下がっています。ピーク時の約50ブランドを30ブランドほどに集約しました。スペインの老舗ドレスメーカーによるファッションブランド「D-due(デ・ドゥエ)」やスペイン発のシューズブランド「CHIE MIHARA(チエ・ミハラ)」など、独占ブランドに関しては外部の合同展示会にも出展し、新たな販路開拓に取り組んでいます。23年から休止している合同展示会「rooms(ルームス)」を復活させようという提案も出ているので、その可能性も検討していきます。

――直営店とECで9割以上を占めているのですね。そうなると一番の課題は、この直販部門をどのように積み増ししていくかに掛かっています。

販路をどう広げていくかですかね。顧客の年齢層が上がってきている中で、若い層にどう訴求していくかが大きな課題と捉えています。そのためにも、オムニチャネル化は必須です。アッシュ・ぺー・フランスの大きな特徴として、お客様との距離の近さがあります。関係の強さを仕入れやMDに生かし、ブランドの熱量を伝えていきたい。継続しているブランドが多くある中で、バイヤーや海外の契約スタッフが発掘してきた話題性のある新たなブランドもきちんと入れながら、新規のお客様をしっかり取り込むことを強化しています。例えば、イタリアの「Bea Bongiasca(ベアボンジャスカ)」は海外ではかなり勢いのあるアクセサリーブランドですが、日本では幅広く扱っているところがなかったんですね。昨年からビジューの直営店で取り扱いをスタートし、ファッション感度の高い若いお客様の来店がすごく増えました。

――先ほど、単店になった業態の出店オファーが多いとおっしゃっていましたが、今後の出店計画は?

クリエイティブなジュエリーのセレクトショップをはじめ、アパレル、ファッション雑貨など、複数店舗が来年中をめどに、都内および地方の商業施設に出店を予定しています。昨年8月にスタートさせた「Déclic(デクリック)」も、ディべロッパー側が興味を示されることが多い業態です。衣・食・住を網羅したライフスタイル提案型のセレクトショップで、現在は東京と大阪に2店舗を展開しています。抑えめの価格帯で、クオリティーとのバランスが取れたストアブランドに興味を示すデベロッパーや百貨店が多いですね。高価格帯のストアブランドでも、「H.P.FRANCE Boutique(アッシュ・ぺー・フランス ブティック)」などは地方百貨店にある店舗も好調に推移しています。

社員をエンパワメントし、柔軟性とスピードを備えた組織へ

――今年は創業40周年です。

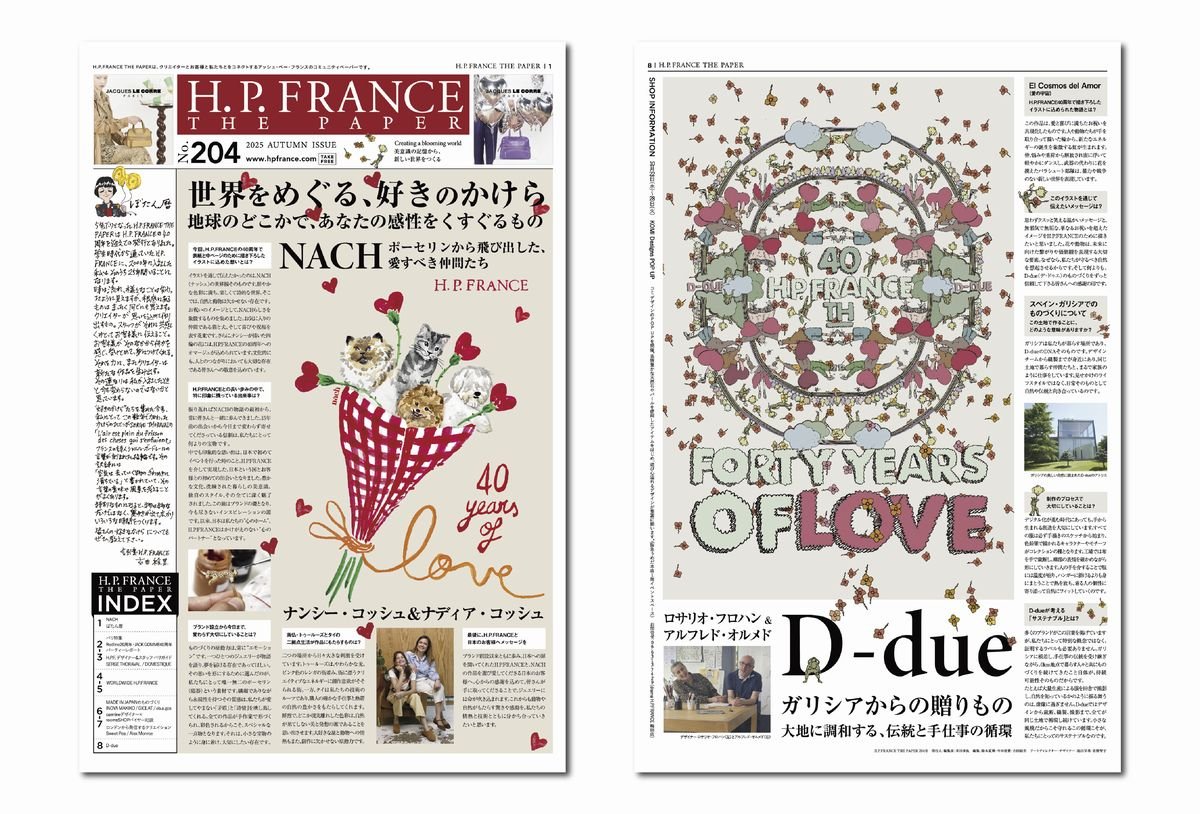

「H.P.FRANCE 40TH - H.P.LOVE 世界をめぐる、好きのかけら」をテーマにキャンペーンを展開しています。メインビジュアルを、長らく親交・取引のあるフランスの陶器ブランド「NACH(ナッシュ)」と、前述したデ・ドゥエのデザイナーに描いていただきました。このビジュアルをはじめ、クリエイターたちの物作りやアッシュ・ぺー・フランスへの思いなどを語っていたただいたインタビュー記事を特設ウェブサイトで配信するほか、タブロイド型フリーペーパー『H.P.FRANCE THE PAPER』も発行して全店舗で配布しています。また、約30ブランドによる40周年記念の限定アイテムの販売も9月にスタートさせ、11月から来年1月にかけて本格化します。

――今年を節目として、これからのアッシュ・ぺー・フランスを拓いていく。そのために今は社内をかなり精査している段階のように感じました。

これから3カ年の中期計画を立て、それに基づいて長期戦略も組み立てていきます。正直、すごくやりがいのある会社だと思っています。私はプラダ ジャパン時代には管理部門にいて、経理、財務、税務を中心に仕事をしてきました。店舗運営や商品管理などに深く関わっていたわけではありません。そうしたオペラティブな部分は専門にやっている人たちに任せ、私はエンパワメントに徹していく考えです。社長という仕事は、「究極の雑用係」だと思っているんですよ。責任を取る雑用係ですね。様々な芽を拾い上げながら、各現場の仕事は専門の人たちに進めていただいて、その意見を聞いて、しっかりと判断し、責任を取る。トップダウンで突き進むのではなく、それぞれの考え方に基づいて行動した結果をつなぎ合わせ、連携させていく。そのほうが社員は動きやすく、会社としても柔軟性とスピードを備えた組織になって、良い意味での効率化、シナジーの発揮が進んでいくと考えています。

写真/野﨑慧嗣、アッシュ・ぺー・フランス提供

取材・文/久保雅裕

関連リンク

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター。ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。元杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。