技術力と企画力を培い、メーカー機能を備えた工場に

サンタスは、代表の本安佑基さんが大学で学んだスポーツ生理学と靴工場での修業経験をもとに、3名の共同創業者と共に2014年に立ち上げた。足立区で靴の製造に特化した工場としてスタートし、靴作りの常識では「できない」とされるデザイン、オーダーにも対応し、挑戦し続けることでハイブランドの信頼を獲得。ファッション誌や街中で誰もが目にする著名ブランドのプロダクトの企画、設計、サンプル製作、量産を担うようになった。

「当初は最低限の設備しかない小さな靴工場だったんですよ。もともと靴以外へも製品領域を広げたいと考えていたので、チャンスがあれば挑戦し、鞄や小物の製造ノウハウも身につけていったんです。受注が増えると即戦力の職人と工場を増やして、一時期は近隣の4カ所で製造していました」と本安さん。21年に現在の足立区梅田に移転し、分散していた機能を集約。製品に応じてチームを編成し、職人間のコミュニケーションを重視した物作りを強化した。

サンタスの代表、本安佑基さん

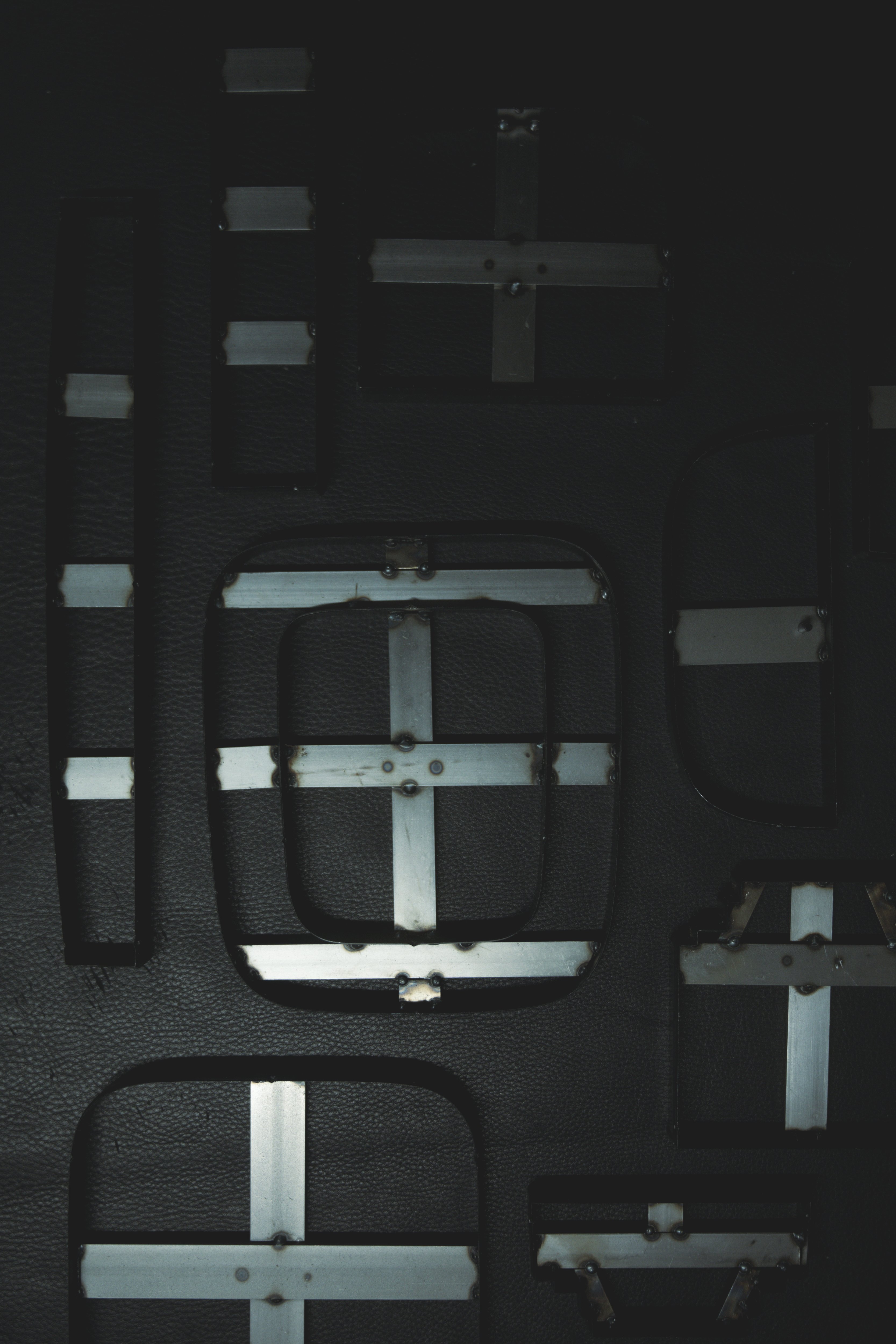

靴・鞄・小物の縫製部門

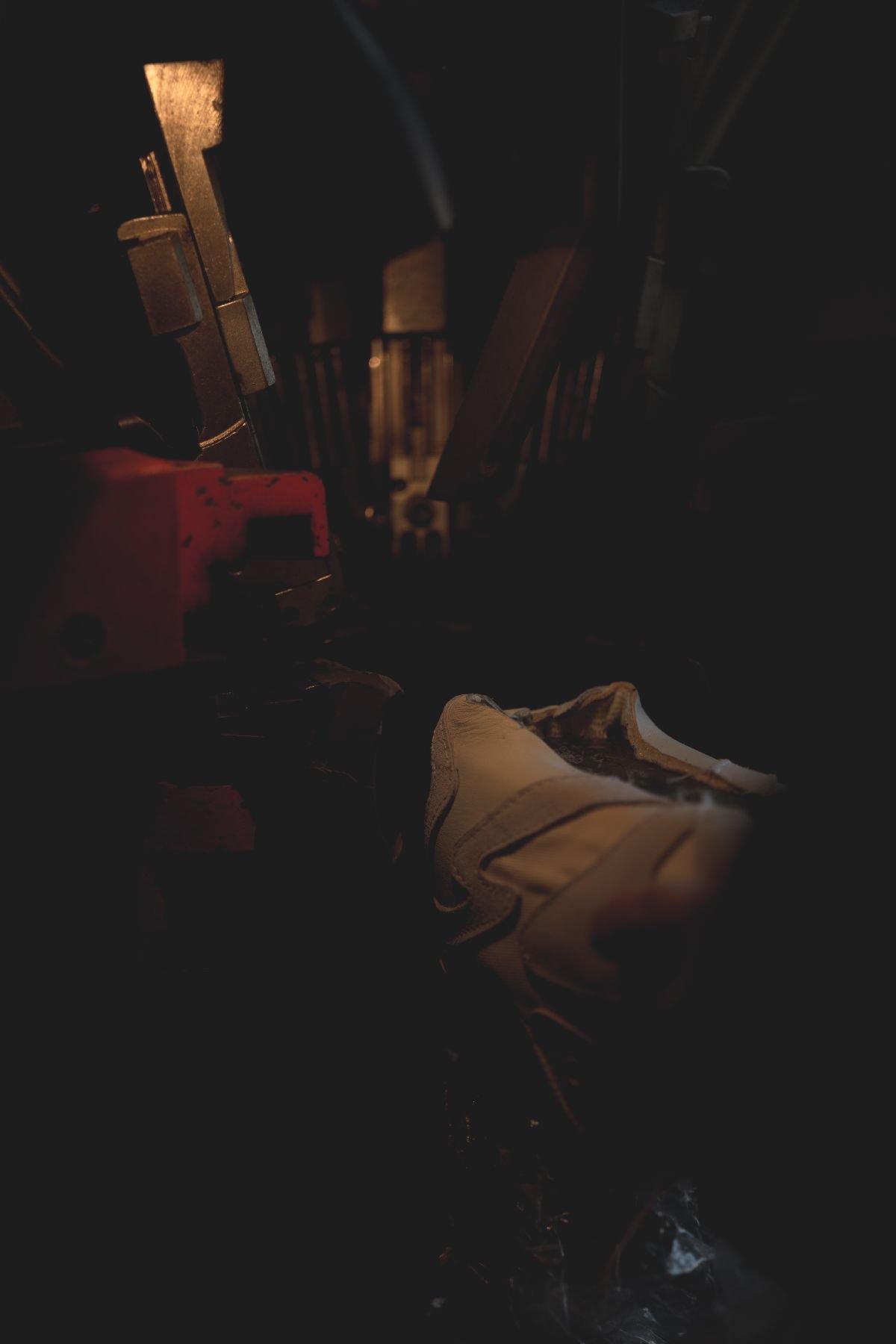

縫製されたアッパーを使い、吊り込みから底付けまでを行う現場

ただ、課題も残していた。製品作りの起点である裁断だ。「これまで裁断は外注工場に依頼していましたが、依頼先が限られ、納期のコントロールが難しくなっていました。また、外注先によっては裁断の精度にバラつきが見られることもあり、品質面でも課題を感じるようになっていました。裁断は仕上がりの精度や完成度を大きく左右する重要な工程です。その精度が製品の表情を決めると言っても過言ではありません」と本安さん。職人の減少と高齢化が特に進んでいることから、将来を見据え、22年に自社工場(第2工場)を埼玉県越谷市に設けた。

現在、サンタスの工場では大別して、裁断と縫製、靴では底付け、検品・仕上げ・梱包の4工程でラインを構成し、20~70代の職人30人ほどがハンドメイドと機械を駆使して物作りに取り組む。設備も人の感覚や経験による加減が欠かせない機械を使用し、職人仕事で一品一品を作り上げている。デザイン、設計、型紙作成から行うODM(相手先ブランドによる設計・生産)の受注も多く、革製も布製も靴・鞄・小物を同一工場で一貫生産できる強みと、ブランドの多様なニーズやファショントレンドに対応する企画力を掛け合わせ、メーカー機能を備えた独自の工場へと進化した。

OEM・ODMで培ってきた企画・開発力を生かし、数々のブランドをサポートしてきたが、24年には自社ブランドで新たな展開をスタートさせた。06年のデビュー以来、シューズ市場で高い評価を得ている革靴のファクトリーブランド「PADRONE(パドローネ)」を引き継いだ。日本人の足の特徴に合わせて作り上げたオリジナルの木型、素材には上質なレザーを用い、スタイルを問わないオーセンティックなデザインに仕上げているのが特徴。ベジタブルタンニン鞣しとクロム鞣しによるコンビ鞣しで耐久性と柔らかさを両立し、経年変化も楽しめる。アッパーとインソール、アウトソールを直接縫い合わせるマッケイ製法により、軽くて快適な履き心地、高級感がありながらリーズナブルな価格も魅力だ。ソール縫製は撥水性の高い糸を使うことで、糸から伝わる浸水を防ぐ。サンタスは企画・製造に専念し、販売は委託先が行い、百貨店やセレクトショップ、ネット通販などに販路を広げている。

ブランディングのギアを上げ、「ブランド×直営店」の取り組みへ

OEMを軸としながら自社ブランドも手掛けるのは、工場の持続可能性を高め、これからの人材が育つ環境作りの一環でもある。

「縫製や底付けは裁断に比べれば職人が多いのですが、日本全体で見れば減少が進んでいる」と本安さん。かつては現場も仕事のキツさから離職する人も多く、職場環境の改善やモチベーションの醸成が課題とされてきた。「1990年代後半は紳士靴やスニーカーのブームがあり、靴作りを学べる専門学校などがたくさんあったのですが、だんだんと減っていったんですね。結果、僕らの下の世代はほぼ空白になり、現在はスニーカー人気の継続もあって若い人たちが少し入ってきている。靴作りの技術文化を若い人たちにつないでいくためにも、今、この仕事に携わっている自分たちが魅力ある職業にしていきたい」。

そのためのブランディングを物作りの体制整備、自社ブランドの開発と段階的に進めてきた。これまでの経験と体制を生かし、2つ目のブランドとして今年3月15日にスタートさせたのが、ライフグッズブランド「ONE THIRD RESEARCH(ワンサード リサーチ)」だ。ローンチと同日に、原宿に直営店を出店し、小売りに初めてチャレンジする。

「僕らが携わっている分野ではOEMはここ数年、社会・経済情勢も反映してコストが上がり、ロットが減る傾向にあります。市場に出たときの価格もかなり上がっています。そのため、以前は背伸びすれば買える価格だったものが、今は頑張っても買えなかったり。作る側としては、多くの人に商品を届け、使っていただいて、喜んでいただいて、要望があれば改善してまたお届けするというスタンスでいたい。そんな思いからブランドとショップを同時に立ち上げたんです」と本安さんは話す。(後編へ続く)

写真/遠藤純、SANTASU提供

取材・文/久保雅裕

関連リンク

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター。ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。元杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。